�������ȗ��R�ɂ�鏑�����݂̍폜�ɂ��āF �����p�V �Ƃ݂������:�y�R���z - �V�E��̓X���b�h74�����C�� YouTube����>3�{ ->�摜>29��

����A�摜���o �b�b

���̌f����

�ގ��X��

�f���ꗗ �l�C�X�� ����l�C��

���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/army/1520287947/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��B

�͂̌��c���C�����E�T�u��������

�Ō�̐�̓��@���K�[�h�܂�

�{�����E�v��͂�

�F�X���܂���

�O�X��

�y�R���z - �V�E��̓X���b�h73�����C��

http://2chb.net/r/army/1516458670/ �O�X���@999 ���O�F�������O����

���{�C�R��3�����[�g���̖C���_���Ă�����

�\�O���^���m��͂ɂ��ĂȂ�

���̌�������41�W���A���C���ڂ�12�傩��14��͂̕����\�������݂��������ǂ�

>>5 �����Ȃ��ᓖ����Ȃ���B�d���Ȃ��B�R�l�̓G���W�j�A�ł��Ȃ���

>>9 ���[�_�[�������ꌩ���Ȃ��V�������z���X�g�́A���[�_�[������DOY�ɐ���̂Ȃ�������Ă��d���Ȃ���

�d���Ȃ��ƌ����Ȃ��璾��ōs���̂����̔��w����

>>9 �����̎ˌ���@���Ⴛ�����낤�ˁB

�����ƕ��ʂ������Ă��A����ŏƏ��ł���킯����Ȃ����B

>>10 ����ŃJ�b�R�������ƌ����Ă����Ȃ́H

�i���̂Ȃ��҂͌����ď��ĂȂ�

>>5 �܂��A�����炪�����Ȃ���A������������Ȃ��B���E�������ڋߐ�㓙�̐���������邩��A�S�C���͌��������̉������C�킾���l����Ηǂ��A�Ɩ��������ɕ��j���肵���낤���ˁB

�����đO��n��͊����̑��̓V���B

���{�C�R�͖{�������𗘂��Ĉ�C�ɋ������l�߂āA

>>6 >>7 ���ɂ���A�V��^�̉��nj^���x�ł�50���a16�C���`12��ŏd���b�̃T�E�X�_�R�^�^�ɂ͎��������Ȃ��A�Ƃ����F����13�����퍂���\���̏o���_�Ȃ̂ŁA�T�E�X�_�R�^������d�l��ڎw�����ƂɂȂ�͕̂K�R���Ǝv���B

�܂��A����������ƂČ����̍��͂ł͋I�Ɍ^���H�����������C�����邯�ǁB

���ɗ\�Z�����Ƃ��m�ۂ����Ƃ��Ă��֓���k�Ђ��������ȁE�E�E

������h���C�R�R�k��c�ɉ�����ė~����������

>>16 ���Ȃ~�߂Đ�͂�����Ă�Ηǂ�����

>>18 ��������1920�N��ɓ��{�̍����͕��Ă������ˁB

>>19 �����I�ɂ͎��͑債�����Ɩ��������肷��B

>>20 �z�ʂ̌�����ς肾�����ĕʂ����C�ɂȂ��Ă��Ȃ�

>>21 ��͑�a�̌�����1��6285��4750�~�B�N�Ԉێ����340��5373�~�B

�ێ���͌�����̖�2�p�[�Z���g�قǁB

5�疜�~��͂̈ێ���͖�100���~���x���낤�B�債�����Ɩ����B

>>22 ��͂�n��������

�ǂ����R�g���鎖�ɑ��鑼���̔����∳�͂Ȃz���o���Ȃ���������ȂȒP�ɑ��ł⍑�łƌ������낤

������͂������ׂĕ⏕�͑��₳�Ȃ���ɂ������Ȃ����A�C�R����剻����Η��R�������͊m�ۂׂ̈Ɏt�c������������

�ŌR���ɑ�ʂ̘J���l�����D����}���p���[�ˑ��̓����̓��{�o�ς͒v���I�ȑŌ����邵�A�R�g�ő����G�ɉĂ���Ό����߂ɋ@�B�����Ȃ�Ă̂������ɂȂ�

�܂荡�̖k���N�݂����ɂȂ邾������

���R�̓J�E���^�[�N�[�f�^�[�Ŗő���ɂ��ė\�Z��팸�A

�������^�݂����ȊȈՐ�͂ł��Ȃ��Ɩ���

������ȈՋ����Ă̂̓R���b�T�X���G18�^��炠�邯��

>>26 �������ƈ���ĊȈՌ^�ɏo����v�f���Ȃ�����A��͂́B

>>22 >>27 ������Ƒ��b���ȈՂɂ��ăn�b�V���n�b�V���Ȋ͍�낤���B

���V���g�����R������āA�R�k���[�h�R������Ă����Ċ֓���k�Ђǂ�����́H

�o�����Ă̂͊C�R�^�c����o�����ˁB

�ȈՐ�͂Ƃ����Ɨv�ǂ���ė��p��16�C���`�C��3��Ɠ����A���傩�牺�낵��14�T���`8��A�������牺�낵��12�Z���`���p�C12��

�ȈՐ�͂���R�������C�𗬗p���锤�������p�v���͂���������Ȃ��́H

>>33 �q�����ʎY�^��͂Ƃ�����������w

�O�X���̃A�C�A���f���[�N�Ƌ����ł���Ηǂ��Ƃ����A�O�����x���c�Z�p���Ȃ狃�������Ȃ��

>>23 �����펯�ōl���đ����̈��͂͗L�蓾�Ȃ��B�v�v�P�̒Ɏ��

����ǂ���ł͂Ȃ��̂ŁB

�܂��C�R����剻����Η��R���E�E�E���L�蓾�Ȃ��B�\�Z�������̂ŁB

�������R�k�����͂˂��Ă����Ƃ�����A���ɍ���ŗ\�Z���ʂ��Ă���ȏ�

�����͑��͍�邵��������B���Ȃ���ΊC�R���\�Z�𒅕��������ƂɂȂ邗

���ꂾ��������j�]�܂�������Ƃ����Ă��Ȃ���ł�����

>>35 ��ꎟ���̒Ɏ肪�����ɂȂ�Ȃ�����R�g�~�߂Ė��͋x�{���ĉ��ď�������v�c�����Ă����

����Ȓ����ő債����Q�����G���ň��̂ڂ�������������m�̎R�����R�g�ŋْ��Y�ݏo�����炻���L�`���`�̈��͂�������

���{�s��Ȃ̂ĂĂ����E���a�œ����闘�v�̕����傫����

>>30 �k�Ђ͎j���ʂ�ɑΏ������炢������B�؋��Ȃ�Ăǂ��̍��������Ă�킯�����C�ɂ��邱�Ɩ�����

WW1��̃C�M���X�Ȃ��GDP��200�p�[�Z���g���̔���Ȏ؋�������Ă����킯����

�����̋������{�͑A�܂������Ă���

�ŁA�\�Z���������痤�R�͑�l�������Ă���H

>>38 �j���ʂ�ɑΏ����邨��������܂��H

�j���ȏ�ɌR���ɋ��g���A�j���ƈقȂ葼���̉����������A�j���ȏ�ɎY�Ƃ͒�����łɑς����Ȃ����ĎO�d����ǂ����������ł����ˁH

>>34 �܂��D�c��q�Ȃ�R���̑��x�ł��[���₵

�S��QE���ɂ���1�ǂł�15�C���`�C��͂������������Ō��傫���̂ł�

�A�C�A���f���[�N�Ȃ����^�C�K�[��1�ǎc����������

34cm�C�e�̂Ă��Ȃ��Ȃ�킯��

>>36-37 �@

>>39-40 �R�͂̌�����Ȃ�Ď��ۂɂ͑債�����Ɩ�����B�푈�̔�p�Ɣ�ׂ���B

�푈�̗}�~�͂̏[���������厖�B

�����������ď����͕ʂɈ�v�c�����Ă��Ȃ��B�e���Ƃ��v�f�͂��ꂼ��B

�܂������͑��̌�����i�߂�ΐ��̃f�t���s���������Ƃ��ɘa����邾�낤�B

�j���ł͊֓���k�Ђɂ��k�Г������A���ʓI�Ƀf�t����ɐ����Ă�����

����Ɉ����x�v���X�����B

�����ăJ�l�]��̓��{����e�펑�ތ������ł��鉢�Čo�ϐw���劽�}�B

�R���d�������A��͈ɐ���4��5��n�́A�R�����h��2��8��n�́B�쒀�͐����5���n�́B

�쒀�͂̕����R�����o�J�H�����邵���������B��͎͂��͑債�����Ɩ���

���Ɨ\�Z��������Η��R�͂낭�ɓ����Ȃ��B���R�̘b�B

���m��͐ԏ錚���̎��_�ő��b�����\�͂̌��E����������āA

>>42 �ߋ��X���ŏ�����Ă�������WW�T��̓��{�͋��]�肶��Ȃ��B

�Ȃ�Ɣ敾�������̉p���ɂ��X�ɑ��z�̎؋�(���Ѝ�)�������Ă�����Ă���B

�������č��ɂ��B

�ȂC�R���Ɨ��̎Z���Ōo�c���Ă�ʂ̐��E���̐l�炵����

�����S���C�R�͓Ɨ��̎Z����������

����Ƃ��̎���͊ȒP�Ɏ؋��ł��Ȃ��B

>>4 ��ꎟ���̎��ɕĊ͑����p�C�R�̎w�����ɓ���������

�C����͑��s�����Z�ʂ��Ⴍ�ēƊC�R����ɐ킦�Ȃ��ƍ��]����Ă��̂�

���̊ԂɕĊC�R�͋@�ނ̎��������̋Z�ʂ��啝���サ�Ă�́H

>>6 ��������������Ȃ�A�����̌��E�Ƀ`�������W��������48�����C�ȊO�A41�����C���傫���C��

�吳���ɂ͎�����v�������Ȃ������B

���F�v���̑��u�}���`�v�ł͎���A�v��C���ӂ��߂Ċe�C�g�A�C���A�C�e�̃f�[�^���m�肤�����

�ԗ�����Ă邯�ǁA��a�p�̂��̈ȊO��46�����C�̃f�[�^���Ȃ��B

���Ƃ��Γ����Ȃ�C�e�̌`����3�N���ɂȂ邾�낤���ǁA�C�e�d�ʂ̎��Z�l����Ȃ��悤���B

�吳9�N9���ɋI�Ɍ^�̊͌^����A�����ɑ��D����46�����C�̉\�������J�n�A12����48�����C���ˁA

���ꂪ�吳10�N6���Ɉӌ���\����18�C���`�C�K�{�Ǝ咣���A����30�m�b�g(1�m�b�g�ቺ�܂őË���)

���S����40�����e�ɑ��P���Q��`�Q����(�P���T��`�P���W�炍�܂őË���)�ȂǂƋ�̓I�ɏ����B

�吳13�N�̕���̕��ŁA�����͑��v��̍Ō��4�ǂɂ��ẮA�S�R���܂��ĂȂ�������

�q�ׂĂ���̂�������B

�����A���D���ł͐�����z���ĐF�X�������Ă����悤�����A�p��������͌����ɂ�������ɂ�

46�����C���ڂ̗v���͏o�Ă��Ȃ������͗l�B

>>6 �Ȃ̂�46�����C�J���͌����X�P�W���[���ǂ���Ȃ�Ԃɍ���Ȃ��\����B�\�Z�Ƃ��h�b�N�̋�

���̎���ʼn��N���x���Ȃ�J���͊Ԃɍ������������A���̏ꍇ�A�悭�m���Ă镟��Õv�̑z���}

�ǂ���ɂ͂Ȃ�Ȃ��\�����B

��{���\�͏�L�̕���̈ӌ����ɏ����Ă���̂����ŁA���ɂ͕������͋I�ɂɏ����A�q������

14�m�b�g�łW��C���A���Ċʂ̊������I�ɂƓ���2���Ɏ��߂�A���ʂɐv����S���X��g��������

���Ƃ��S���V�T�O�O�g���ɂ܂Ƃ߂܂���A�\�Z�͂��ꂩ��4�Ǒ���ܐ�ܕS�g���^��S���A���l���l����

�[���^�ɂ���Ή��Ƃ��Ȃ邳�A���Ă����m���B

����Õv����������Ɂu���{�̌R�́v�őz���}�������āA���ꂪ���ɍL�܂�A��������������������B

�v�́A����̐��\�̐��l�́u�[���v���萄���v�f�����˂�����l�̈ӌ��ŁA�p�������͕���Õv��

>>5 ����͋t�B���E���ǂ��āA�Ȃ����I�ɗ��_������ƌ������ɂ������������猂���n�߂Ă����A

�Ƃ������B

>>48 �Љ��Ă�{��ǂ�ł݂�ƁA�������������ˁB���V���g���̋@�ւ̌����̗ǂ��ׂ邽�߂�

�C�M���X�̋Z�p�҂���荞��ł����Ƃ������Ă邵�B

>>49 ���̒ʂ�Ȃ��ǁA

�����41�����C�͊J���̎��ɁA�����A�}�K��14�C���`�C����Ȃ��āA

�C�M���X��45.7����/40���a�C�Ɠ����\���ɕύX����Ă���B

�J���\�Z���F����3�N�Ő����̗p�Ɛv���ɊJ���������Ă邩��A

�C�M���X����̏��A�r�b�J�[�X�̎x�����������ƍl�����Ă�B

�܂�18�C���`�C�̐������͎����Ă��i������Ƃ����ׂ����j��ŁA

���̐��@��48����������ĖC�g�\���̌��E���������ƍl������B

�Ȃ̂ŌR����18�C���`�����ɂ������Ɨv��������ΊJ���ɖ��͂Ȃ������Ƃ�����B

���R��a��46�����C�g�Ƃ͈Ⴄ�\���̕������ǂˁB

���ꂪ46cm�ς݂��������Ƃ��܂ł͂܂��ǂ�

���m�Ɍ����ƁA�I�Ɍ^��2�ǂőł��肶��Ȃ���

���̉ˋ��L��ƂɂƂ��ẮA46cm�C��8��Ă��L�܂����͍̂K�����������ȁB

�Ȃ��قڌ��܂��Ă����Ǝv����͎̂l�C���͂ŏ��Ȃ��Ƃ�41cm�C12��ȏ�A�Ȃ̂�

�T�E�X�_�R�^��50���a�Ȃ���A45���a�C12����x���ᓯ���̖C��͂Ƃ͌����Ȃ���Ȃ��B

>>57 ����̎l�A���C���������������A��傠����̎�C�e����Ë����Ēe�Ζ�ɗe�ς��l�߂�A4�A��4��16��܂ł��蓾������

�Ԃ������43�Z���`�C���J������悩�����̂�

�m�������͑�����͂̎l�A���C���̓��V�������[���Ɏ����A���C�����ׂ��`���ɂ����Ȃ������Đ����������悤�ȋC������

���̓����̎l�A���͋��e�\�͒ቺ�Ō��ǖ��Ӗ�

���e��n�̓m���}���f�B���̕ϑԂ���_���P���N���V�������[�̊�������A���C�R�̃A�N���o�e�B�b�N�ƌ���������ꓬ�ȓw�͂��l����Ɠ����̓��{�C�R�ɂ������܂Ŏv�������A�C�f�B�A���o�ė���Ƃ͂ƂĂ�����Ȃ����v���Ȃ�

�e��l�A���C���̖͌^����Ă��肷�邯��

�A��2���ׂ�Β��x�̍l�������肭�����Ȃ���

�܂���

���{�͍Ō�܂Ō��ݎˌ��d�������ǂ�

�C�̐��𑝂₷�ɂ́A���C�������A�������Ȃ�

>>50 >>54 �ڂ����b�������Ă���Ă��肪�Ƃ�

�\�O���^�͌����I�ɂ�41�W�C12��ȏ�ɂȂ��Ă����\����������

�㐢�ɂ܂��Ƃ��₩��46�W�C���ڗ\�肾�����ƌ����邩��ɂ́A�Ă����蓖������46�W�C���ڂ�O�Ă����̂��Ǝv���Ă�����

�P�ɕ��ꎁ�������̗[���̉��l�����߂��������̂ƁA���܂�ĂȂ�����46�W�C�𓋍ڂ��Ă݂��������Ƃ��͖̂ʔ�����

�����͑��͑��x���d�����Ă����͕������傷��l�A���C���͂��̓_�ł��s��

���̃X���̗��ꂩ��́A�ނ��둽�A���C���J����������f���ɉp���̋Z�p��18�C���`�C�J�����ăI�[�\�h�b�N�X�Ȕz�u�ɂ�������Z�p�I�n�[�h�����Ⴛ�������ǂȁB

�t���[���A�X��18�C���`���Ă��̂܂܂���Ί͗p�r�ɓ]�p�ł��Ȃ��̂��ȁE�E�E

����͓�S�O���n�̃A�C�h����\���W�֒e�C������������ĎO�}�̎�C�ɏo���Ȃ��̂��Ȃ��Ď���Ɠ��`��H

�C�M���X��15�C���`�̂܂܂̂��K���������C������B

����͖{��G3�ɓ��ڗ\�肾�����C���Ƃ͕ʕ��Ǝv������������

>>67 �Ԃ����Ⴏ�J�����Ԃɍ����ĂȂ�

�����͑��͌����X�P�W���[�����^�C�g�Ȃ̂ŁA�A�����m�Ō������邾���Ȃ��

�I�Ɍ^��2�ǂőł���ꂽ�̂����N�܂ő҂ĂȂ�����V��ɉ\�Ȍ���̏d���b����

�Ȃ�Ƃ��T�E�X�_�R�^�Ɛ킦���͂��l�����A�{�i�I�ȑR�n�͗��N�Ƃ�������

����܂�A46cm�C���Ԃɍ����ΗႦ��13���͂�3�Ԋ͈ȍ~��46cm�C�ɂȂ邱�Ƃ��\�����蓾����Ă���

�Ԃɍ���Ȃ���ΊԂɍ��������_�̎�͊͂�46cm�C�ɂȂ邾��

�Ȃ��17�C���`43�Z���`�C��N�����Ȃ������̂��s�v�c

>>75 �͂��͂��B

�N��43cm�C�Ȃ�A�l��44cm�C�ɂ��Ƃ��܂���B

>>75 �t�����X��431mm�C�͈ꉞ17�C���`�����A���̃��[�g���@�ō���Ă��̂ɓˑR�C���`�a�B

>>73 �C������Ȃ��ĖC���̘̂b

18�C���`�̎��������Ȃ��Ǒ���̍œK�������܂������ĂȂ������B

>>75 ������16�C���`�C��͂Ɛ키�̑z�肵���ꍇ17�C���`�ł͗D�z�o���邪���|�ɂ͎���Ȃ�

����Ȕ����ȃp���[�A�b�v�ׂ̈ɕ⋋���������P�����ʕ��ɂȂ�C�����͔̂��߂���

>>79 �����A�����B

>>75 ���ăl�^���X����Ȃ��́H

>>80 �����l�^�ɕt������������������}�W���X�Œׂ��Ă݂���

>>81 �l�^�Ƀ}�W���X����

���������}�W���X�ŕԂ��ƁA17�C���`�e��16�C���`�̏d��2����

15�C���`�ɑ�16�C���`��2����

15�C���`����16�C���`�Ƀp���[�A�b�v����������Ɠ������ʂ��A16�C���`����17�C���`�ւ̃T�C�Y�A�b�v�ɂ͂���

2�����͔����ȃp���[�A�b�v�ǂ���ł͂Ȃ�

�v�悾�ƃh�C�c��H42�^��42cm�������

>>82 16�C���`�C��15�C���`�C�ւ̃J�E���^�[�p�[�g����Ȃ�14�C���`�C�ւ̃J�E���^�[�p�[�g����Ȃ����ȁH

�C�M���X�̏ꍇ12�C���`�C��13.5�C���`�C��15�C���`�C�ƃX�P�[���A�b�v���Ă��āA�l���\����16�C���`�C�͂����܂ł������Ⴞ��

���Ă�12�C���`�C��14�C���`�C��16�C���`�C�Ɨ��Čv��܂߂�Ύ��͑o���Ƃ�18�C���`�C�ɂȂ��Ă��邵

>>85 �M���Ȃ�Ƃ��낶��Ȃ����炱��ȏ㏑���Ȃ����A16�C���`����17�C���`�ւ̃T�C�Y�A�b�v�́A�����ȃp���[�A�b�v�ł͂Ȃ��Ƃ����������������܂�

��C���a�̃X�e�b�v�A�b�v�����p�Ɠ��ĂňႤ�̂͂��̒ʂ肾��

>>82 �Ƃ��낪�v�Z�ʂ�ɂ����Ȃ��̂�1920�N���B

�C�M���X��15�C���`Mk1��16�C���`Mk1�̊ѓO�͂�2���Ȃ�č��͂Ȃ��B

1930�N��Ƃ͈Ⴄ�̂�B

�C���a�k�`�ɉ����������Ǝv�������ǂ��ꌩ�ău�b���

�X�E�F�[�f���l���ϑԂ��I

�悭����q�m�͈ĂȂ��ǂ���ȕϑԓI��C�������@�Ȃ�ď��߂Č���

�C�����i�[����ďo�ė����ł͂Ȃ����̂܂܂ŖC�g�ɋp���ĉ��Ď��Ȃ̂�

���`�����ΘA����S�^���N�n�ߕϑԐ�ԐF�X�����Ă�����ȁc�c�c

>>88 ����͌���̃X�e���X�͂ɂ����g����Ȃ�

���̑����C�͘�p�����ǂ��납���˂��ł��Ȃ��̂�����A����͂Ȃ�ߋ����C��Ȃ�đz��O�����B

>>88 �����܂ł��ċ��Ɏ�C�ςނ̂����m�͂ɔ�s�b�ڂ���̂�������ǂ���ɂ��Ă������Ȏ�����Ȃ�w

>>44 �֓���k�Ђɂ����Z�s�Ǎ���肪���������̂͏��a��\�N��㔼������

>>74 �����͑��͂Ȃ��������}���́H

�S�ʍb�Ǝ�C�����S���z�u�𗼗������Ă�ƌ���Ό��\�D�G�����

�����C���ɂ������A

>>88 �T���N�X�B

���ꂷ�����B�A�j���Ȃ�C�������肠�����Ă���낤�ȁB

�f�X���[�����X�Ƃ��ď�肻����

>>94 �ŏ�����͎�ɌŒ肷�������������

�쒀�̓N���X�̑D�̂ɂ�46�Z���`�C�ς߂���

�����Ȃ���A3�ǂ��炢����Ċ͑��ɓ���Ƃ�������

�悭�����120mm�A�����p�C�H����ɔ��~�^�̔̂����Ĕ�s�b�̃N���A�����X��낤�Ƃ��Ă�ˁA�����ނ�������܂ł�����̂�

>>98 ����G���W�������ɍڂ��Ă�c

�A�j������B�ł悭���鍇�̃��{�݂����Ȃ���ł���

>>99 ���ʐ}�̊͋��O�[����n�܂��Ă�傫�߂̎l�p�`�l�̋�悶��ˁB

����܂��n�͂̋@�ւ͓��肻���ɂȂ����������ǁB

>>100 �h���K���̕����ɂ̓R�}�̔��ˋ@�\����

�A���͂��������Ȃ�������Ƃ�����

�ŋ���ѓ���r�b�O�u���X�g�����e�X�y�[�X�̊W��1���R�b�L���Ƃ���������̓��A���n���ۂ���ł����ǂˁE�E�E

���}�g�̉��˃~�T�C���͂Ȃ��Ȃ��挩�̖����������Ǝv����(VLS�S�ے�̎Q�d���\������)�A�A�����˂���悤�Ȏ������U�@�\�Ɨ\���e���e�X�y�[�X���c

����͕����C�ւ̃I�}�[�W���ƌ�����

>>88 �X�E�F�[�f�����A���͒j�̃��}��

>>92 �������Ȃ��Ɓu�͗�8�N�ȓ��̎�͊�16�ǁv���ێ��ł��Ȃ�����

���N2�ǂ̋N�H���X�P�W���[���I�ɕK�{

���łɗ��R���Վ�ἁX�Ɨ\�Z����_���Ă邩��

�Ȃ��m��Ȃ����ƕ��C�ŏ����̂��Ȃ��H

���R�͖����̑����̂܂܂���������A

>>111 �������Ȃ��Ɣ����ɂȂ�Ȃ�����

����͍���ďI��肶��Ȃ��ď�Ɏ�͊͂̓����8�E����8�ő����悤�Ƃ�������

����ɂ͍Œ�ł��N��2�ǂÂ��N�N�H���čX�V���Ă����ɂ�Ȃ��

���R��͊͂����łȂ��⏕�͂�������v�悾�����̂łƂ�ł��Ȃ��������u�|���葱����v���ƂɂȂ�

���V���g���C�R�R�k��ɑ��_�ł͓��{���R�k�ɉ����悤�Ƃ����̂͑��̈�

��͈�ǂ̔�p�ƈێ�����Ō��āu�債�����ƂȂ��v�Ȃ�Č����͉̂����킩���ĂȂ�����

�k�Е�����p�������ŕ\�ʏ�ɏo�Ă���z���ڗ����ǎ��ۂ̎x�o��p�͂����Ƃ����Ƒ傫��

�������N���ɑ�ւ�肳������ăA�����J���т�����Ȍv�悾����Ȃ�

����y���V��ԏ�͓����N�ɋN�H

�������A���̔����͑��̎����̂����ŁA��̌�q�͑��̒萔���u��q��8�ǁA�w��8�@�v�ɂȂ��Ă��܂����̂����߂���

�������i���ɓ��{�o�ς��������Ă���A

>>117 �ߐ�����68

���傤��3�����邩��L����������Ȃ��H

>>117 ������͖�����{�����O���ɂ��������

�P���l���ŗL�������t���Ă����(�܂��A�������������邾�낤���ǁj

�������J�b�R�C�C�c���▼�O�̐l��1000�l���炢�������Ă��������Ȃ�

��̖͂��O�Ɏg��������h�Ȑl�Ԃ���S�l������Ȃ炻��������͂�S�N�߂̊Ԗ��N����l�Ȕn���Ȑ^�����Ȃ����

�������A���h�����_�Ƃ��J�V�I�y�A�Ƃ��}�b�R�E�N�W���Ƃ��Ȃ�ł�����ɂ��Ă��܂�����

�����炭�A60�N��܂ł͂���Ȃ�ɕێ�I�ȃl�[�~���O�ŁA

3�N��2�ǂ��N�H����16�ǁA24�N�ޖ��Ƃ��Ë������

>>122 >2010�z����ƁA�A�j�I�^�L������������������낤��w

����Ƃ������Ƃ������Ƃ�����

>>88 ����ʔ�����

���߂Č���

�X�E�F�[�f���̓S�g�����h�݂������\�͎w����������������A���������͗~�����̂���

�C�̂Ȃ����́A�������ɓG�͂����A�����Ȃ葊��̎˒����Ƃ����Ƃ��A�G����͂Ȃ瓦���邯�ǁA���m�͂Ȃ瓦������Ȃ�����C�킷�邵���Ȃ��ƍl����ꂽ���

1941�N�̃~�b�h�E�F�C�����Ăł�8�C���`3�A��3��9��̎�C�����Ă邭�炢������

���A�������[�Ńl�[�~���O��W������A

���̓V�c���c�A�{�Ƃɂ���ς���

����o�����M���̃n�C�T�C�N�������͑��v��Ȃ�Ă���Ă���A�O��ڃO���[�v�ɂȂ������C46�W��50�W��������O�݂����ȃ��o�C�͑��ɂȂ肻��

>>130 �܂��g�����͂����̃T�C�N���Ŕp�͂Ƃ����_�g������ȁB

�V�Ԃ���p�Ԃ܂ł̊��Ԃ����݂ł̓o�u������肸���ƐL�тĂ邻�������B

�����͂�����J�̑ϋv���̖�肶��Ȃ��B

�y�����đ�(21)�����z�u���͓�������Ȃ��Ƃ������Ƃ͕ł��Ȃ��v�ƑS�ʃJ�b�g�y�X�e�[�V�����z

http://2chb.net/r/liveplus/1520121841/l50 �܂��A���̍��̐�͂̐i���X�s�[�h���}������������ˁB

>>131 �܂��g��������Ă��A���̐�͎͂j����

���{��͂̂悤�ɖ��������ꂽ�㕨�ł͂Ȃ���łȂ�

�V��������낭�����ۉ�������ĂȂ�������

�A����24�N���1937�N�ɔp�͂ɂ���̂͑Ó��Ȃ�ł́H

�͗�̎Ⴂ�ޖ��͂͊C�O�֔���Ηǂ��������B

����A�W�A�̗Y�A�^�C�ɋ����荞��

�e�^�̂ǂ������͔p�͖��ɖC���̓I�ɂȂ�낤��

�܂��͂�A�o�Y�ƂɈ�Ă�ΏT�Ԑ�͂����ł͂Ȃ�������

>>115 ��q�͑��́u���v�͉��K���J��Ԃ��Ĉ�Ԍ����̗ǂ��Ґ�����I�Ƃ������ƂŁA�������ł��̐��Ɍ��܂����킯�ł͂Ȃ��悤�����B

�j���Ƃ��Ɠ����ŁA���ϓI�Ȑl�Ԃ̔F�m�͂ŊǗ����₷������̐����u���v�Ƃ������ƂȂ낤�B

�ꉺ�͂V�Ɋ��͎��g�̂P�������āu���v�Ƃ������ƂȂ낤�ȁB

�R�k��Ȃ��Ă��p�C�R�̑啝�팸�͔������Ȃ�����

>>131 �C�h�͂ɂ�����ߌ~�D�ɂ�����Ń��T�C�N���B

>>134 �������ɁB���������͑������Ă���ɍX�V��������ɐ��ȉ��̐�͉��l�����Ȃ�ቺ����B

�����^�ł���������Ȃ��ᒷ��Ƒ卷�Ȃ����x���\�����珄�m�͂̕⏕�ɂ��Ȃ�Ȃ��B

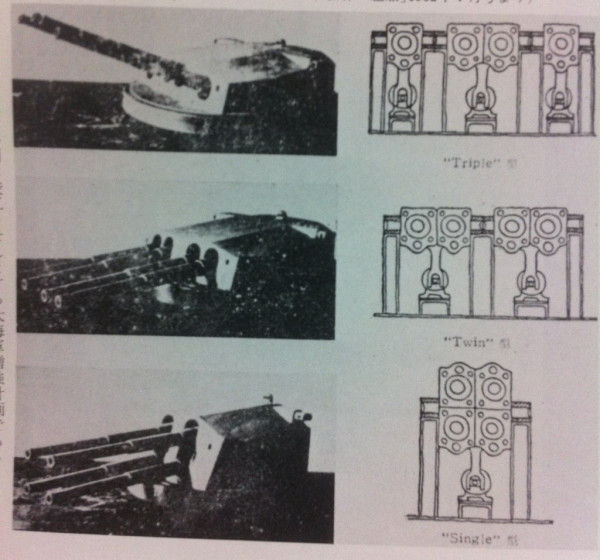

��͕�����46�Z���`��C���˂̗l�q�����܂����@�b�ɂ���l�Y�~�͔��˂̏Ռ��œ����Ԃ��܂��Ď��� [809488867]

http://2chb.net/r/poverty/1520511140/ >>146 ����˂�y���ˁA�F���ˁA��Ô˂͎�̖͊͂��ł������ǁA�c�ؔ˂��{���˂͎�͖͊��Ƃ��Ă͂ǂ�����

>>145 �����̃l�C�r�[���[�h���̓��W�L���́A��a�Ɋւ���ŐV�l�����A�����ꐬ���̃����O�C���^�r���[

�������āA���̎ʐ^�Ɏʂ��Ă�̂��������Ɣ��肵���o�܂�A�e�Ԗ�͒��a1�����̑�����@�ƍl�@�A

�������ꂽ25�����A���@�e���j������3�A���łȂ��Ɣ��f�������R�ƁA�����ʒu�̐���܂ŏ�����Ă��B

>>109 ���R�͔����͑��܂ł͋��͂���A�đ呠�������O�҉�k�ō��ӂ��Ă邪

���Ԃ��Δ������ڍ������狦�͂���`���͂Ȃ���

������C�R�Ƃ��Ă̓X�P�W���[���ʂ�ɔ�����i�߂Ȃ���Η��R�i�Ƒ呠�j�Ɍ�����^���Ă��܂��킯��

�܂��A���͂���͔̂����܂ł�����A�������͑��͊W�Ȃ�

�������낤�Ƃ�����A���x�͗��R���瑊���Ȓ�R���\�z�����

�R�k��������̗\�Z�ǂ��Ȃ��������炢���ׂ���H

��x�����\�Z�������Ȃ�ďo����킯�Ȃ������w

���łɌ����A�R�k��̏d�����͑������\�Z�́A

���ꂩ��͑�������Ȃ̗\�Z�͑S���Z�߂ďo���킯���ᖳ���B

�ŁH

���ɑ��Ă̔䗦�Ȃ낤�˂��H

�ނ����͍��̈ō����{�����ƈ���č����ɓs���̈����\�Z�̂��Ƃ������Ɣ��\���ĂĂ��炢�Ȃ���

���̑���u�����ׂ̈ɋ��͂���v��������O�ɂȂ��ĂĐ����Ɏ��R�͖������푈�Ƃ��Ȃ�Γ犘�⎔�������狟�o����H�ڂɂȂ�A������|����A���p���n�������Đ�ԕ����ɓˌ��Ƃ��Ȃ���H

�\�Z���t������S�z�茳�ɂ���Ƃ��v���Ă�l���Ă���ȁB

>>113 �T���X�Ő\����Ȃ����ǁA�u�P�ɖ��L����̔������牏�N���ǂ��E�E�E�v�Ȃ��

����I�Ȕᔻ�́A�����̌R��]�ɂ�����ƋC�̓ŁB

���������W�ǒP�ʂɂ͐�p�I�ȈӖ����������킯�����B

�����m��2��

�����̐l�����̊ϓ_���猩���ꍇ

�����͑��́A�ǂ̂悤�ȉ^�p��z�肵�č\�z�����̂����悭������Ȃ�

���{�C�R�̓��^�͓͂�̔{���A���C�����E�l�C�r�[�͌ܐǁA�ĊC�R�͂Ȃ����O�̔{�����D���B

���{�C�R�̓��^�͓͂�̔{���A���C�����E�l�C�r�[�͌ܐǁA�ĊC�R�͂Ȃ����O�̔{�����D���B

���������A���O�����ƂȂ����m�͂̂悤��

�Ђ��[��Ƃ��Ă��

>>164 2�Ȃ͎���z���A1�Ȃ͌���Ő�����P���ƍl������

�A�����J�݂�����3�Ȃ��Œ���̒P�ʂȂ낤��

�v����̂���������̂���ςȂ��������}�K�i�\��)�݂�����

4�ǒP�ʂō���Ă��܂��̂�1�Ԃ�Ƃ肠���ė��p�������Ă悳����

>>163 �P���ɓ��I�펞�̘Z�Z���Ɋg�債����Ȃ��́H

�Z�����ɂ����̂́A���̕�����͂h���鎞�ɕ֗����ƁA

�ɓ������̖{�ł����Ԑ̂Ɍ����o��������B

�����Ζ�̃y�A�̈ɏW�@�M�ǂŗL���ȈɏW�@�ܘY�����I�푈���ɂȂ������A1�l�̎w���������R�Ɏw���\�ȍő�ǐ���8�ǂ��Ɖ��K�̌��ʊm�F��������Ƃ���������

���͊͋����王�F�o���鐔���Đ����������������H

�ǂ̃��X���j���I�ȍ����Ɋ�Â��b�ŁA�ǂꂪ�l�I�ȗ\�z���u�Ƃ�����v�����Ă���̂��ق�ƕ�������

>>172 ���҂ւ̔l�肪�Z�b�g�ɂȂ������X����Ȃ���Εʂɂ�����Ȃ��H

�܂��������]���ōD������ɍl�����������āu�Ƃ�����v�ł�����

�܂��A���I�푈�̐����̌�������{�C�C�퓖���Ǝ����悤�ȉ^�p���l���Ă����̂͊ԈႢ�Ȃ����낤���ǁB

�㗤���ɂ������̖͂���������������������Ɏ�荞�߂˂�

�������`�{�[���Ȃ��A�����I�ȗ������o�Ă����܂����ȁB

>>176 �㗤���ɕK�{�Ȃ͍̂q��@�ł����Đ�͂���Ȃ�

�q��@�̖�������Ȃ�A

�ڕW�ϑ���i�̖�����͂͏㗤�C�݂݂̂������Ă��A

28�T���`�̂悤�Ȟ֒e�C�Ɍ�����邾���ɂȂ�B

�q��@�̖�������ɗ��ƌ��������͕̂s���ł����Ȃ��B

���Ⴀ�Ȃ�Ŗ��{�͂��������D1�ǂɃr�r�b�č~�������������ł����H

>179

>>179 176�������Ȃ�o�Ă����̂ŁA�q���ɂ͗������ɂ����̂�������Ȃ����ǁA

176��178��1930�N�㖖�ȍ~�̘b�����Ă�B

�����̘b����Ȃ���B

>>176 ���̑O�ɗ����v�ǂ̑�C�ɐ����ɂߕt�����Ă��邵�A�@���ł������ڂɑ����Ă��邩�痤�n�ɐ�͋ߕt����Ȃ�ċ֊��ɓ�������

��ꎟ���̐�P�ł���͂��s���Ȋ�������

�㗤��펞�̉Η͎x���ƁA��͑Ηv�ǂ͋�ʂ��Ęb���Ȃ���

>>179 �܂���ʘ_�Ƃ��āA��͈ȏ�̋��C�𑽐��z��������v�ǂȂ�A��͂ɏ��Ă�B

���������������̓��{�ɂ���ȑ�v�ǂ͖��������̂ŕs���������B

���풆�̓��{�������m�ɐ�͂�����悤�ȑ�v�ǂ��\�z�ł��Ȃ���������

�A�����J��͂Ɉ���I�ɒ@����܂������킯�B���ʁA�ʍӂ̘A����

>>183 ����̓I�����s�b�N���̗\�s���K�Ƃ��Ă̗���C���ƌ���ׂ�����

�Ă��Ȃ�Ŗ����̑���ɓ͂��Ȃ��˒��̋����C�Ƃ̐킢���o�Ă���̂��H

>>183 >>186 ���⎺���ɂ̓}���A�i��B-29���͂��Ȃ��B

����͐�̂�������ŁA�헪����������{�i�I�ɐi�o��������قǐ�������ĂȂ��B

�����łƂ肠�����A��͂̐헪�����I�^�p�̃e�X�g������Ă݂��낤�B

�����̒P�����V�v���͍ڋ@�̓��ڗ͂ł͂�������1000�|���h���e�ꔭ���炢�����ς߂Ȃ��̂ŁA���ԓ����蓊�˒e�ʂ��炷����͍ڋ@��헪�����ɓ���������͌����I�ƍl����̂��I�O��ł͖����B

�v���Γ����̊��⎺���͓��{�w�܂�̎����s�s�ň�勒�_����������A���ꂪ���܂〈��e������

���a�̂܂����~�܂��Ă邩��ȁB���a�p�ЂƂ��Ĕ���o���������

�����͖����Ƃ��Ă��A

>>188 �l��������͖ʔ�����������

�퓬�@���Q�[�����o�ŗ��q��Ԃ��@�e�|�˂��Ă����ƌ�����

>>188 ��͈͂ێ����邾���ŋ��H�����Ȃ���A�L�����p���Ȃ��Ƃ�

���E�q��@�̑g�ݍ��킹�ƈ���Đ�͂͗Z�ʌ����Ȃ�����A���{�̐�͕������=�č��̐�͎��Ɗ�@��

��͈�ǂň�A�������̐l�����K�v�Ȃ���

>>188 �I�O��

���@�������̋�P�̌�Ɋ͖C�ˌ��A��̋Ă镔���̂��V�т݂����ȕ�

���͍ڋ@�͂��̕K�v������Ȃ甽���U������B

�g���b�N��P�݂�����2���ԂƂ����B

�Ȃ�Ń~�b�h�E�F�[�ŗy������Ő�͑啔���ɔR����Q����Ă��납

�����̃R�s�y

����a�C�ɂ��ˌ����헪�����̑���ɂȂ�Ƃ��A�㗤���ɂǂ����Ă��K�v�Ȃ�A

>>198 �l���w�͊C�݂���5�L�������ɂ���

�͑������L����������ˌ������̂��m��Ȃ����A�w�ڏƏ�����͖̂���

�e���������オ��Ȃ��̂Ŏ��͂̒e���C�����s�\

�ԐڏƏ��Ō����Ȃ���A��s�@����̊ϑ����ʂŏC�����邵���Ȃ��A���ݖC��ڏƏ�������Ƃ͈���ē�x�͍���

���̂��߂ɕČR�͐��ɂȂ��ė���C���p�̊Ԑڎˌ��v�Z�@Mk48���J�������Ƃ����̂��O�X�X�����炢�̗���

MK48���g���ɂ͊C�ォ�猩���郉���h�}�[�N�ƂȂ�ڕW�ƁA��������ˌ��ڕW�܂ł̐��m�ȕ��ʁA�����A�W�����K�v�B

>>201 �������AMk48�����@�̋@�B�Ƃ�������͖���

�ԐڏƏ��ɂ��͖C�ˌ��͏Ə���e���C���̓�x�������A�o���������Ă��鐅��C����ȒP�Ƃ������Ƃ͖����̂ŁA���{�{�y�ւ͖̊C�ˌ��̖������������̂́A���ڏƏ���O��Ƃ�����͂ɂƂ��Ă͓�����O�������Ƃ������Ƃ�������������

��͂���̖C������U������������I�Ƃ͌����邪�A���݂ɐڋ߂���̂͋@����n�Ί̓~�T�C���U���̃��X�N�����邵�A�헪�ڕW�͉��݂ɂ���Ƃ͌���Ȃ�����A�U����i�Ƃ��Ă̔ėp���͔��ɗ��

������������炷��ƊC�ォ�狐�e�����A���^�C���Ŕ��ŗ���S�����ʂ͐�傾���ǂ�

>>199 ���j�^�[�Ȃ�Đ��͂͗Ⴆ�ێ�������Ă��g����ǖʂ����Ȃ��Ă��ꂱ���s�o�ς���

���ǁA��͂��G�v�n�̊C�ݐ��߂��ɓ\��t���ė���C���o�����Ԃ��āA���S�ɐ���E���C����

������������Ă邩�炱���o����킯�ŁA�����B���o�����Ȃ�A���Ƃ̍U����i�͂������g����

�����������ŁA���E���I����Ė������ɌR����g����g���鎞��ł͖����Ȃ�����

�L���ƕ������Ă��Ă��ێ���̂��������a�͖C�ς�͂�V�����Ȃ��Ă��A����ȊO�̂�����

�����Ĕėp���������Ă��������g���Ă��܂���E�E�E�ɂȂ�������

�C��͂��痤��ւ̓��˗͂̑��厩�̂͂��܂��ɂ���Ă�厖�e�[�}�̈�ł���

��16�C���`SHS�Ɠ�92��46�����O�b�e

���݂ɂ͂���Ă������C��������Ƃ��Ă��ǂ��ɂ�����̂�

�x�g�i���ł��A8�C���`�C�ł͚��������Ȃ��̂��A�j���[�W���[�W�[��16�C���`�C����

>>203 ���̐S���I���ʂő����ɉ�������������~�������́H

�헪�����Ȃ����̏ĈΒe�ŐS���I���ʔ��Q�A���܂��Ɍ��p����邭�炢��w

>>208 �G�����Ԃƒ��ڂ�肠���Ď��ʊo��͏o���Ă��Ă������ł����ɐw�n�̒��ŖC�e�┚�e�ɎE�����̂͌��������ɂ����Ď�L�͌��\���������Ō����邻����

��퓬���ɂ��s�s�����̋L���Ƃ͂܂��ʕ����Ǝv����

�^�����Ȃł��͖C�ł����ƃX�C�[�v���Ă킯�ɂ͂����Ȃ�������

>>209 �����牽�H

��̖͂C�e������Ȃ�ĊW�Ȃ��ł���B

�r���}��~�C�g�L�[�i���Ⴛ��ȖC�e�~���Ă��Ȃ����ǁH

>>209 ���������A��`��������n�܂��Ė�C�A�����C�e�A�������܂�āA

�^�R��̂Ȃ��Ɍ��@���ĕ����āA�Ȃ��킩���ѐH���āA���ɂ͒��e�ϑ��@���̂�т���Ă�B

�����ċC���G�ꂽ��������オ���ċ��ԂƋ@�e�|�˂���Ď���ł����B

�����Ă�z�͎���F�̏��w����Ĉ⍜�������ċA��B

�ǂ��ɂ��͖C�ˌ����o�Ă��Ȃ��푈���������O�ɂȂ�����������i

�T�C�p���ŏ㗤�O�͖̊C�ˌ��œ��{�R�̔�Q���ǂꂾ�������������R�m���Ă��ˁH

>>211 ��̖͂C���̐S���I���ʂ�ے肷��̂ɉ��̃r���}����̘b���o�Ă���̂��Ӗ���������Ȃ�

��̓��{�R���Ƃǂ�ȂɊ͖C�ˌ��┚���ɋ��|�����Ă����Ƃ��Ă��~�����鎖���̂��i���Ȃ��Ƃ��g�D�I�ɂ́j�s�\����

���Ȃ��炸�P�����������������͖C�ˌ��̋��|�ƈ�ʎs�����s�s�����Ŏ����|���Ꮏ���ʂ���҂��������㐢�Ɏc��̂�������O����

>>213 �����痤��̗�����������H

�C������|����̂͂ǂ�������B

�͖C�����ʂȂ�Ă��Ƃ͖����B

����Ƃ��͖C���ɋC���G�ꂽ���R�̕��m�͎㒎�������Ȃ�Č����̂��ˁH

��킪���U����̂����Đ��_�Ɉُ�����������ĕ��������Ȃ̂��ˁH

>>212 �͖C�ˌ��ɂ�鎀���҂͑S�̂�1%���x�ɉ߂��Ȃ����ē��v������̂͒m���Ă����

����������͖C�ˌ��̍Œ���������w�n�̉��ɐg����߂Ă��邩��ŁA���������w�n��j��͂���ԑ傫�������̂��͖C�ˌ����Đ�P���m���Ă���

�ŏ㗤���J�n����G���������藐���l�ɂȂ�Ζ������������Ċ͖C�ˌ��T���������䗦�I�Ɋ͖C�ˌ��̎����҂�����͓̂�����O

����ł͊���C���Ԃ��\��Ă��������w�n��̂��Ȃ���ʖڂ͌����A����ő�C���Ԃ̉��l�ے肷��z�͂��Ȃ�����H

�㗤�퓬�ł͂��̖�ڐ�͂⏄�m�͂��S���Ă������̘b

>>215 ���ׂ������ɉR�����Ȃ��łˁB

�`�������J�m�A�ɐw�n�Ȃ�ĂȂ��A����������ӂɕ��U���Ă������B

�����������ېw�n�Ȃ������Ă��Ȃ��A�g�[�`�J�����������邾���B

���j�^�[�͂̑�ʌ����Ȃ�Ă��������Ɍ��_�o�Ă��܂��悤�Șb��ɐV���Ȉ�𓊂��āA

�X����グ�闬���������̑�Ȓނ�t

>>203 ���Ɋ��t�B

�͖C�ˌ��̈З͂̂����Ő��ۖh��w�n����߂Ĕ��Ζʐw�n�Ƃ������h��ɐ�ւ����链�Ȃ��Ȃ�������

���˂ł���ڕW������ł���B

>>205 �y��ʂ�16�C���`�l�j-�W�O�b�e��18�E55����

��a��91�������1����33.85����

���Ȃ݂ɞ֒e�͕Ă̂��n�C�L���p�V�e�B�Ƃ�������������

��a�̗뎮��61.7�����ɑ���69.67�����ƌ��a�̂�葽��

�����O�}�K�W���ɘA�ڂ̒���a���n���C�`�p�U���ɓ��������b�͖G�����

���x�͖͊C�ˌ��ے�_���B

250kg�ʏ픚�e�ł����y��100kg,�O�b���e�ł���60kg���邩��ȁB

>>198 ����Ȃɓ����郂�m�ł������B�������ł́B

Mark 7 16-inch/50-caliber gun

http://www.globalsecurity.org/military/systems/ship/systems/mk-7-gallery.htm �A�C�I���̗���ˌ��̒e���}�BTARGET AREA�ɃA�����J���h���ȃy���^�S�����d�ˍ��킹�Ă�B

�ˋ���36000���[�h�ŖڕW�y���^�S���Ȃ甭��16�e�̂���8�������B����Ė�����50�p�[�Z���g�B

�ڕW����͂Ȃ疽�����͐��p�[�Z���g���x

�������j��͂͑傫��

�u�Đ�̖͂C�͕͂ČR5�t�c�ɕC�G����B���{���R�Ȃ�15�t�c�����v

���Q�d�@�x�h�O�@�u��{�c�Q�d�̏���L�v

>>10 �@

>>12 >�@���[�_�[������DOY�ɐ���̂Ȃ�������Ă��d���Ȃ���

>�@�i���̂Ȃ��҂͌����ď��ĂȂ�

�T���X�������Ȃ���̂͗ǂ��B�����A�ǂ���������Ŕ��Ȃ��邩�����B

�싅��T�b�J�[�ŕ������Ƃ��āA��I��Ȃ玩���̃v���C���������A�ēȂ�єz���l�������B

�I�[�i�[�Ȃ�����ƃJ�l���g���ėL�͑I�������ׂ��������A�ȂǁB

���{�C�R���V���̑������ł��Ȃ������B����͍őO���̕��m���I��̔��Ȃ��邱�Ƃł͖����B

�V������������ɂ̓J�l�����Ԃ��|����B�\�Z�̖��B

�J��O�͗\�Z�̑啔���i��7���j�𗤌R���m�ۂ��Ă����B�C�R�̗\�Z�i��3���j�͖R�����B

����āA������t�]�����ČR�����7�����C�R�Ƃ��ׂ��������B�����͑������̂悤�ɁB���ꂪ�u���ȁv

���{�{�y�͖C�ˌ��̈ꎟ�����Ƃ��Ă͂�����ɏڂ�����

http://mt1985.cocolog-nifty.com/naval_strike/2013/08/post-52d3.html �㗤��펞�͖̊C�ˌ��Ɩ{�y�͖C�ˌ��ňقȂ�̂́A�O�҂͓��d�܂ł�

���Ȃ����̖̂w�Ǎs�������~�߂Č����Ă���̂ɑ��āA��҂͂��Ȃ荂���ɑ�

��Ȃ���A���A�ˋ����������_�Ŏˌ����x�ɉe���^���Ă����Ɏv��

����㗤��Ŏˌ��ʒu�ɕt���E�F�X�g�E���@�[�W�j�A

���ΖC�����̃T�E�X�_�R�^

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOBmsByXzs81fZ1SYILHztneZC0UeefoeGc4PVweKUcp5REJeE �㗤�x���ł͖̊C�ˌ��Ɠ��{�{�y�C�����̎ˌ����ʂ͓���ɂ͈����Ȃ��Ǝv��

�ʂɕd���낵�Č����Ă������̂�B

�K�͂͏��������ǐV�h���Ƃ��y�Ƃ��݂Ă�ƊC��̃{�[�g�̏ォ��]���r�_�������

�y11�z�@�i�E�V�J ���{���v ���E�N���@�@����C�X���G���鍑���@�@��_�@�v�s�b�@�����{�@�`���@�y46�z http://2chb.net/r/liveplus/1520731368/l50 �T�C�p���㗤�O���͖C�ˌ��̑��Q�́A

>>230 �E�E�E���̍s���s���҂��ĒP�ɐ������߂ɂȂ�����

����Ƃ��������Ė��[���o�ɂȂ����̂�

�㗤�x���͖C�ˌ��̑��̖ړI�́A�㗤��Ƃ̖W�Q��r�����邱�ƂȂ���A�G�R���T�̂悤�Ɉ���������Ȃ�A�K�v�ŏ����̖ړI�͒B�������̂ł́H

>>198 ���A�헪�����͍H����ӂ̃C���t���A���ƒn�сA�l�Ƃ܂Ŋ܂߂āu�H�Ǝ{�݁v�ƌ��Ȃ��ēs�s���ۂ��ƏĂ������v�z�Ȃ̂ŁA������H���w���s���|�C���g�ōU��������̂ł͂Ȃ��B

���ӂ̐l�Ƃɓ����������̂��S�āu�����v���B

>>233 ���w���̒�`�Ō���Ă��Ȃ���

�ʏ�ڕW�������Ă���̔j�o�������ō�퐬�����s�ƂȂ�B

������s�@������H��ւ̍ŏ��a29�̔����͖�����7���Ŏ��s�Ɣ��肳�ꂽ�B

���܂��̔���Ȃ�听���Ȃ낤�悗

���l���͖C�ˌ�

�j�~�b�c�͏㗤�n�_�Ɍ�����ꂽ�s�\���ȖC�����ł͂��܂�ɂ��s�O��ł���

���{�ւ̐헪�����́A�m���f���Ə�����g�������ԍ����x������������A��Ԓ���ʔ����ւ̃V�t�g������

�h�䂪�傪����ȌŒ�w�n�قǎ��O�̍q���@�ňʒu���\�I�����̂ŁA���ǂ͏㗤�O�Ɋ͖C�������Œׂ��ꂽ�ł��傤

>>238 �ق��A�J���[�̃h�C�c�C��Q�͑��݉B���ǂ��납��`�܂ł��Ă����A

��������j��ł��܂���ł����ȁB

�����Ĕ����̖C������Ċ͒���ڋ߂����Ȃ��������Ƃ��m��Ȃ��炵���ȁB

>>239 �����炠�̎肱�̎�ōŌ�ɂׂ͒��ꂽ�ł���

�ʒu�\�I���ꂽ�Œ�w�n�͐��E���C�����ꂽ�ł͐����c��܂����

�͖C����v�ǖC�𐧈��o���Ȃ����Č����Ȃ���������

>>234 ���������Ȃ�A���R�̎��͂������̒I�ɕ��蓊���Đl��l�邵���\�̂Ȃ��z����

���͂��킫�܂������w�����i�ߊ���Q�d�̕����܂����ȁB

>>240 ��������������˓����Đ������Ă���ǁH

�C�ݐw�n���Ă̂͂ˁA���̕��ʂ���̐N�U�h����ΐ����Ȃ�B

>>243 >�C�ݐw�n���Ă̂͂ˁA���̕��ʂ���̐N�U�h����ΐ����Ȃ�B

�㗤�����̋ǖʂɂ����Ă��̐w�n���ΐ��o����͈͓��ɂċǒn�I�ɂ�

���̖�ڂ��ʂ������ƌ�����ł��傤���A���ǂ͏㗤���ɐ��������

�����Ƃ�z����Ă��܂����Ȃ�A�㗤�j�~�̖{���̖ړI���ʂ����Ė�����

�ł����琅�ېw�n�Ƃ��Đ��������Ƃ͌����Ȃ��̂ł́H

���̂܂㗤�R�����ނ��ēP�ނ�������Ȃ琬���Ǝv���܂����B

>>244 ���O���Ɍ������̎肱�̎�Ō��ނ���B

��k�͒u���Ƃ��āA

�T�C�p���ɋ��łȊC�ݐw�n����{�R�̌v��ʂ���� �I��ł��Ȃ��B

�㗤�K�n�̓I���A�C����`�������J�m�A�ӂ�̊C�݂����Ȃ��B

���͂قƂ�ǒf�R��ǁA�����̓��ꕔ���ł��g���邩�ˁH

��͂̎�C�N���X�̖C�͎͂��ۂɍ���Ă�킯����

>>236 ���̕ČR�]���A���{���̕]���Ɣ�r����Ɩʔ����ł��ˁB

�u����ŁA���{�R����茩���͖C�ˌ��̌��ʂ́A�A�����J�R�̕ߗ��ƂȂ������m�̐q��ɂ��u�͖C�ˌ��ɂ��펀�҂̂��܂�̑����ɂ����Ƃ����v

�@�u�͖C�ˌ����ł����낵�������v�u�A�����J�̍ő�̏����͖͊C�ˌ��v�Ƃ̏،�����A���Ȃ�̋��ЂƂȂ��Ă��������M������v(wiki)

�đ��̕]�����Ⴂ�v���͉��L�Ƃ���܂����A

�E�����C�����Ԃ��Z���A�ڕW����������

�E�ϑ��̌P�����s�\��

�E�O�A��������z���Ēe���ߖĂ���

�E���{�R�Ί�̋U���Ɛw�n�ϊ����I�݂ł�����

����甽�ȓ_�����̏㗤��i�O�A���j�ł͂���������P���Ă��邠���肪�ČR�̕|���Ƃ���ł��B

����ł��ȉ��̗��R�ŕs�\���Ƃ���āA

�E50cm�̌��������i�v�g�[�`�J�͖͊C�̒����Ŕ���ł��邪�A���ߒe�ł͔j��ł��Ȃ��B

�E1m�̌��������i�v�g�[�`�J�͖͊C�ł͔j��ł��Ȃ��B

�E�J��W�����O�����̖ڕW�⋗����5,000���[�h����Ɗ͖C�̌��ʂ��ቺ����

�����ł͖͊C�ˌ��̎��ԉ����A�n�`�������B���ڕW�͋ϑ��ŋ͂��ł�

�C�z��������P�b�g�e��i�p�[���e�ň�т��k���Ă܂�����A�܂��ɂ��̎肱�̎�ł��B

�͖C�ˌ��̖��_�͊Ԑڎˌ��B

�C�������ŕЂ��t���Ȃ��ꎟ���͂����I����Ă�B

��͂ɑ���C���̏ꍇ�A200���[�g���~30���[�g�����炢�̓I�̋}���̂ǂ����ɓ�����A����ɐZ������Ȃ蔚������Ȃ肵�ĖڕW�S�̂����ނ��A�������͓����čs���Ă����

���������čl�����

>>249 ���א킪����n�ƒn�����ȓ����w�n��ƈ�ԈႤ�̂́A���͍����Ă��A�C�̏�œG�Ɉ͂܂�ČǗ�������

�킯������⋋������]�߂������̃X�g�b�N�ɗ�������ɂȂ�

�C���͒e���R������w�n��C�����݂ł������͂��������A������͂��͊����ė\����͂���������}����

��R�͂�����

�O����㗤�R�����ނ��ĉ��͂��Ă���Ȃ��ƁA�ǂ����łȗv�ǐw�n�𓇓��ɒz���Ă�������̓W���n�ɂȂ���

�������

�͖C�ˌ��̘b�Ɠ��א�̕�͉��̕⋋����̘b�͕ʂȂ��ǁH

>>254 �����I������b�����Ԃ��Ȃ�A��̘͂b�����r��

�����b�����N������Ă�̂����̃X���Ȃ̂ɁE�E�E

>>251 �@����͂�C��݂����Ȏg��������̂̓A�z������B

���{�S���ɖC����͖̂����A�C�R���ƌ������]�ˎ��ォ���蒼���B

�K�b�`���n���C�U���X���A�ŋߌ��Ȃ��Ȃ��B

>>198 >�@�l���w�ɂ���S���\�������������A�����͎O�\�Z���@>�@�l���w�͑��ԏ���܂L�͈�

�����ɕl���w�͈̔͂�400m�~100m�Ƃ��āA�A�C�I���^��3��m�ł̒��e�p�^�[���E����800m�~���E310m����

���������v�Z���Ă݂悤

�@400�~100�^�i800�~310�j��������16��

�w�Ɍ�����270�����Ă�42����������v�Z�B���ۂ̖����e��36���Ƃ���Α����̌덷���L�邪�����ނˌv�Z�ʂ�

�l���w�̑z�肪������

�l��

>>256 �������f�J���n���������̎咣�i�j�J��Ԃ��đ��l�S�ے肷�邾���������

�m���}���f�B�ɑ���a�v�ǖC����������H

�����㗤���g�͑呹�Q�A���肵����x���͑��̐�͈�A��Ljʋ]���ɂȂ邩���m���

�������̌�̓A�z�݂����Ȑ��̐�͏��m�͕��ׂĔ����ƍ��킹�Ē@���ׂ��Ȃ�I�ĕʃ��[�g����U������Ȃ��K�͂ȋ���������Ĕw�ォ��j������Ȃ�R�}���h�����Ŕj��H�삷��Ȃ肷�邳

�n�������ɗv�ǖC�̑O�Ɏr�R���͍��K�v�ȂȂ�

�v�ǂ̍ő�̈Ӌ`�͒ʂ肽�����[�g���������͂ŕ������邱�Ƃɂ��邩��

�v���Ίe�n��1�l��\�Ƃ����L�����}��2���͗��ɂ��Ȃ��Ă͂������

�͖C�ō����\�֒e�̏ꍇ�A�ǂꂭ�炢�܂��y��ʂ��܂���́H

���������G���U�߂ė������ȓ��ׂ�㗤�K�n�̑S�ĂɂɌ��Ԗ���16�C���`�C�h��̌��łȗv�ǐw�n�т�z���鍑�Ȃ��͂�

�����Ő����͂�쒀�͂ł�������l�Y�~�A���ł���݂�����

����A�ŁA�C�݂Ɠ��ׂ͂���ς莗�Ĕ�Ȃ�����Ȃ�

�T�C�p���A�e�j�A���A�O�A����2�`3��Â�8�C���`�C�A14�T���`�C�̖C�f��ݒu���Č���3���[�g�����炢�̓S�R���N���[�g������݂�����

>>270 �A���I�Ȕ�Q�ɂǂ��܂őς����邩�ł��傤�ˁB

�O�A����̓��{����P�ł́A���O�̏����C�����c�ꂽ�Γ_���ˌ����J�n����Ƃ���Ɉʒu��\�I���W���U������

�h�䌘�łȉB���C��ł����Ă��J��������̒e�Ђɂ�������Q�̗ݐς�A�C�����ɑ͐ς��銢�I�Ȃǂɂ��ˊE�����Ȃǂ�

�ˌ�����Ɋׂ��������ł��B���l����͓Ƃ̏d�h��ȉ��ݖC��ł��N���Ă��܂��B

�����ԏ邩�瑕�b���݂ŊO���Ĉڐ݂����P��8�C���`�Ȃ炠����x�̒��˂ɂ��ς���������

�ǂ��ς��Ă��O����̉��͂�����]�߂Ȃ���A�����W���n�ɂȂ��ċʍӂ��邾���̉^�����Ă͈̂���������ł���

�y�������s��̕��Q���z�@��ꎟ�̓u�b�V���A��̓g�����v�{�点���r�A���{�͕č����p�e���ŕԂ�

http://2chb.net/r/liveplus/1520908871/l50 >>273 >�����ւ̏W���ˌ��łق��͍̚���w�n�ւ̔�Q���y���ł����

���̌��ʂ͒e�����ȓ��{�R�ɂ͒ʗp���Ă��ČR�ɂ͒ʗp���Ȃ��ł��傤

���ہA�����h��{�������ېw�n�ȊO�͊����Ȃ��܂łɏ㗤�O�����C���Ő��������Ă܂�

>>270 ���V���g�������R���đ����m��̓��X��v�lj��ł��Ă�����\���������ǁB����Ȃ瑾���m�푈���}�~�ł��Ă������ȁH

>>276 ���̏ꍇ�ł��T�C�p���E�e�j�A���͕ė̃O�@���ɋ߂�����̂ł���ł��傤

���Ƃ�����܂���p

�����̓A�����J���t�B���s���ł�����x�̗v�lj���i�߂���Ԃŏ��ɂ�蓀������Ă��Ńo�����X�I�ɂ͓��{�s��

�Ȃ̂œ��������˂Ĉ����x�̗v�lj����s����ł��傤

���߂������������ǁA�v�lj��ɂ͌R�`���Ȃ��܂܂��̂�

��p�ɊC�R�H�������݂����\���͂��Ȃ荂���ł��傤

���}����������x�h�십������ł��傤���A�}�[�V�����ɑ�K�͂ȓ������s���قǂ̗]�T�͂Ȃ��ł��傤����

�܂�����@��n�����݂��ď����\�͂𑝂₷�����肪���E����

�g���b�N�͐�O����ڂ����Ă����ŁA�������̂��Ƃ����ł��傤��

���Ǒ�p���g���b�N����K�͋�P�Ŋ�n�͉���������u���ꂽ���A������ӂɗv�ǖC�����Ă����ʂł���H

��p�̏ꍇ�͌R�`�����ԈႢ�Ȃ��s����̂ł�������V���K�|�[�����C�N�ȗv�ǂɂȂ�܂�

>>279 ��ѐ���Č���ɕ��u���ꂽ��ǂ��h��ւ��Ă����ʂɂȂ���Ď��ł���

��p�̗Ⴞ�Ɣ�ѐ���ѐɂȂ��Ă܂���

��p���̂͑傫�ȓ��Ȃ̂ŁA���ꂱ���v�lj����ꂽ�n��͏㗤�n�_�Ƃ��Ă͔�����͖̂����ł��傤��

>>282 �ł��傤��

�ł����̏ꍇ�͑�p�S�y�̗v�lj��ł͂Ȃ��A���I�푈�̗����I�Ȉ����ɂȂ�ł��傤

��p�𐧈�����C�Ȃ牽�炩�̂������ŕK���U��������Ȃ����_�Ƃ���

�����m�푈�Ō����V���K�|�[���̂悤��

�v�ǂ̋��x���ǂ̒��x�ɂȂ蓾��̂��͂܂��ʂ̋c�_�Ȃ̂ŕۗ�

���ꂩ��n�}��ł̓l�b�g���[�N�����ꂽ�������_�Ɍ����Ă��A���_���m���݂��Ɏ���q����̂͏d�C���͂��͈͓������ł��B

���NJ͖C�ˌ��̘b�𓇛א�̘b�ɂ��肩����������ˁB

���̒ʂ�ł�

���א�ƌ����Ă��t�B���s���̗l�ȍL��ȌQ���Ɠ�C�̌Ǔ�������ł͌��܂���

>>287 �Е��̐�͂�����I�ɏグ���艺�����肵�Ă����ċc�_�����藧�����B

�^�ʖڂɋc�_�������Ȃ�A��͓����ɂ��Ęb���Ă���B

�o���Ȃ��Ȃ���߂�B

���ǒ����ł̎������������������������B

>>287 ���ł���o���̂悤�ɉI��ѐ��ƌ��������Ǝv���Ă�z�������č����Ă����B

���\�ȓ��e���ᖳ�����ȁB

�}���A�i�ł����C�e�ł��A�h�q���̐�͂̏o�Ԃ́A�����U�����̏㗤�̌�

����C�����������A����C��œG�D�c�𑒂�̂���̖͂{���I�ȗp�@����

��O���\�������C��͖h�q���������㗤�O�ɍU�����̐�͒��߂Ă����

>>265 �d�ʔ�Ȃ�5%�O��B�Ƃ������e�k���������C�e�ł���30%���Ȃ���

>>284 �R���q�h�[���A�V���K�|�[�����ȒP�ɗ������˂��B

�h�䐳�ʔ������킯�ł��Ȃ��̂ɉ������Ă�낤�B

���������Q���͐��ʂ���͖C�ˌ��Ő������Ă��猾���Ă���B

����Ƃ����ʂ����炻��Ȃ��̍��ȂƂł������̂��낤���H

�ăA�W�A�͑��̌R�`��p���m�͑��̌R�`���ȒP�ɐ�̂�����̂������Ƃł������̂��낤����

�h�[�o�[�C���̈�ԋ��������̃J���[����ȒP�ɏ㗤������̂��������Ƃł������̂��낤����

263�������Ă���ʂ�ŁA

>>292 �{���ƌ����Ȃ��̖͂{���̗p�@�͓G��͂��͖C�ˌ��ő��鎖����

�C���Ƃ��ẮA����ڕW�ɑ���͖C�ˌ���A���D�ɑ���͖C�ˌ������邯�Ǖ����I

���ǂ��ɓG���㗤���邩����Ȃ���炩���ߋߊC�ɔz���������ł��傤��

�ł����ꂪ����Ȃ�����A�㗤�ゾ������㗤���O�ɏo���ƂȂ邾����

���q�l�͉����G�`����Ȃ��ƋC�ɓ���Ȃ��݂���������A

>>297 �A��������ӂ܂Ōf���ɓ\��t���Ėi���Ă�傫�Ȃ��F�B�������������̂��w

>>298 ���邵���ł��Ȃ��Ȃ�ق��Ă�H

����Ƃ������͓������x���̎ғ��m�ł����������Ȃ���AA���~�����́H

>>284 �������ł������H

�u�C�E�q��E�����l�@�X�� �R���헪�E���E��p 28�v

http://2chb.net/r/army/1515417952/ >>300 ���������X���͗��C��S�Ă̑����I�Ȏv�l�͂ƒm�����v��Ǝv�����B

���̃X���ł��A�ł��Đl��l�郌�x���̐l�Ԃɂᖳ�����낤�B

>>296 ��͑ΐ�͂̐킢���A�����m�ƈ���ĉ��x�������������B�Ƃ͈Ⴄ���z��

�p�Ƃł́A��͂�D�c�U����D�c��q���S�O�Ȃ��������A���̌��ʂƂ��Đ�͓��m�̖C�킪�N�����Ă���

���������l�������NJD�F�̎��Ƃ��z���l�p������

>>302 ����̓h�C�c��͂��D�c�U�����Ă���ׂ̑Ώ�

�G��͑R�����牢�B�ł����z�͓��R�����Ǔ��l

�܂��h�C�c��͊J���ł����p�̐�͂�O���ɂ����Ă����悤�ɓG�̐�͑R�����{

�h�C�c�̎��������Ɠ���ł����āA�p���ɂȂlj��B�͂��̕ӓ���

�h�C�c�͓��ꂾ����Ȃ��B

�h�C�c��Z�v����t���X�y�b�N�ł��n�߂���

>>305 10�N�扄������H44���Ăǂ��̉�����L�̘b�ȂH

�h�C�c�̌v�悪��ՓI�ɃX�P�W���[���ʂ�ɂ����Ƃ��Ă��A

10�N��L����H�����6�ǂ���������

H���~6

>>291 �T�C�p���̏㗤�\��C�݂ɐ��10�ǖ��߂ĊC�ݖC��ɂł����邩

�T�C�p������Ȃ��ăp�C�p���Ȃ�悩�����̂ɂȒp�u

>>308 ����������Ƒ҂��ė~����

�h�C�c�̂͑S��26�m�b�g�ȏゾ���A20�`23�m�b�g�̃C�M���X�̋�����͌Q�͒u���Ă��ڂ��

�����Đ�͂ɂȂ�Ȃ��̂ł́H

>>311 ���Ƃ��Ă��h�C�c13�ǂŃC�M���X21�ǂɑR�����H

�t�b�h��i�E�������������ĒE�������Ƃ��Ă��A���������h�C�c�̓|�P��܂߂Ă���

�t���[�h���q�E�f�A�E�O���b�Z���o��������\���c

>>312 �|�P��͊͑���ɂ͎g���ɂ�������j���Ɠ��C���ŁA�V������28cm�C�̂܂܂Ȃ�

�Ώ��m�͕����p�̌����Ɏg���������ǂ��ł���B

���C�I�������\��ʂ茚���Ȃ�A���@���K�[�h�͎j����肨��y�Ȋ����ɂȂ��āA

���C��͑����D�c��q�B�l���\����t�b�h�ȑO�̊͂����l�B

�ŁA�C�M���X�{���͑���13�Ǒh�C�c�V��C�͑���͂�8�ǂ̒@�������łǂ����B

10�N�扄������1949�N�̃h�C�c����

http://www.platz-hobby.com/index.php?main_page=popup_image_additional& ;pID=6002&pic=1&products_image_large_additional=images/sqm0001_02.jpg

����Ȑ��E�Ȃ̂ł��͂��͂̐��͖��ł͂Ȃ��̂ł́E�E�E

https://ja.wikipedia.org/wiki/ �V�W���͑�

>�C�M���X�C�R�͗����̔z����͂ɑ��A�{���͑��Ƌɓ��͑��ɐ�͂�2�����đ�����\�z���������A1944�N���̑z��Ƃ��Ĕމ��͂��ȉ��̂悤�ɕ��͂��Ă���B

>���B����

>�{���͑� - ��͊�10�ǁA��

>���C�I�����~2�A�L���O�E�W���[�W5�����~5�A�t�b�h�A���i�E�����~2

>�h�C�c���C�͑� - ��͊�10�ǁA��

>H���~3�A�r�X�}���N���~2�A�V�������z���X�g���~2�A�h�C�b�`�������g���~3

>�ɓ�����

>���m�͑� - ��͊�12�ǁA��

>���C�I�����~2�A�l���\�����~2�A�N�C�[���E�G���U�x�X���~5�A���C�����E�\���F�������~3

>���{�A���͑� - ��͊�16�ǁA��

>�V��́~4�A�V���m��́~2�A���勉�~2�A�}�K���~4�A�������~4

>>316 ���ۂɂ̓h�C�c��H���O��D�悵�Ă���A44�N���܂ł�3�Ǒ�������肾�������

H�̃X�P�W���[���͒x���Ǝv���

39�N�x�v���2�ǂ��Ȃ�Ƃ��������Ă��邭�炢���H

O���\��ʂ�ɂ͂����Ȃ����낤����AH�~3��H�~2�{O�~2���炢����

�C�M���X�̓C�M���X�ŁA40�N�x�v��Ƀ��@���K�[�h���̌��Ă������Ă��Ă��Łi�������3�N�ő��}�ɐ�͉��j

���̑z��Ƀ��@���K�[�h����1�`2�ǒ��x�lj�����Ă���Ǝv���

>>311 �_���P���N��2�ǁE���V�������[��6�ǁE�A���U�X��4�ǂ�i����t�����X�C�R��

�\���[�Y��6�ǁE�N�����V���b�^�b�g��4�ǂ�1947�N�܂łɑ�����\�r�G�g�C�R��

���u���ăC�M���X�C�R�Ɖ��荇���z�肪�����������I

������͑�R�g���s������A�t���J�̖��c���@�Ŗ������^���ȃC�^���A�C�R�ɉ������Ă�����ĒI

>>318 �A���U�X�͎��ۂɂ̓��V�������[��5�E6�Ԋ́i�K�X�R�[�j����2�E3�Ԋ́j�Ƃ����������邵

���̎����\�z����Ă����ɂ��Ă�4�Ǒ����̂�50�N��ɓ����Ă��炶��Ȃ��H

�\�A�͂����ƍ����ă\���[�Y�̐i�����x��܂����Ă��ǂ��납

�X�^�[�����̂��@�����Ō������i��ł��邱�ƂɂȂ��Ă������Ŏ����I�Ȍ����J�n��2�N�ȏ�Y���Ă�

�܂��C�^���A�̓C�^���A�ŁA���b�g���I���̎��������1�ǁA40cm�C4���g�������\�z����Ă���

�J��P�O�N�扄�����ƁA

�܂�10�N�͖������낤��

�i�`�Ƃ͒�s�x�������̑�����Ƃ������肾������ȁB

�o�ώ����Ȃ��Ƃ����̂ɁA

>>325 ���m�̓����̈����͂����܂ł��Ă��炨�`��

>>325 �o�ς������Ȃ�����푈������ŁB

�؋��ŃN�r�����Ȃ��Ȃ��ċ��n�ɗL����˂����ޓz���݂����Ƃ��邾�낤

�^���R�f�������ł͑I�����߂��Ȃ�ƁA�v�ǍU�����J�n���܂�

>>325 �����̕s�����O�ւ��炷���ĖړI������A����͌���ł����Ă������̏퓅��i��

>>314 >>317

�܁A�����������E�Ȃ�V�����[�i�̎�C�����͑��i���ꂻ�������ǁA�P�Ɏ�C�ڂ�������������Ȃ��͎��Ƃ�������O����Ljʂ͌����x��������

>>328 �^��͒鍑�ł͍c�鑦�ʉ����N�L�O�o�����s�����ł��ˁH

>>330 �O�̂���

���z���E����Ȃ��Ď��ۂɃC�M���X�C�R���z�肵���Ґ�������

�Ȃ̂ł��̎��_�ł͍\�z����Ȃ��������{�̐V���m��́i���b���j�Ȃǂ̌�����܂܂�Ă�

�}�K��4�ǂ��Ă̂́A�C�M���X�I�ɂ͕}�K�ƈɐ��͉��^���x�̔F���œ��N���X�Ƃ݂Ȃ���Ă����Ă���

���������{�̐V��͂��Ă̂̓��C�I���Ɠ����x�����x��40cm�C��͂Ƃ����v���ĂȂ���

H����5���g��������͂Ƃ��l���ĂȂ�

�ɓ��ɖ{���Ɠ������̐�͂�z�����������ē��{�C�R������Ȃɋ��Ў����Ă�̂��B

>���{�C�R���������\�ꂵ�Ă��C���h�m����������t�Ŗ{�����U�������킯�ł͂Ȃ��̂ɁB

��ꎟ����C�M���X�C�R�̉��z�G�͓��{�C�R

�C�M���X���Γ��{�̌���C�ʂƂ����̂�

>>335 �p�C�R���������C�����ɍl���ē��{�C�R�ɗl�ɋp����ɂ������Ȃ������̂́A�吼�m�̋C�ۏ����ł͖����āH

�C�M���X�̑z��ł͖������Ȃǂ�

>>330 �唴�M���̔��t���ŁA�ƌ������Ƃ�

�u�c��É��̈Ђ��������߁v�������ȏo�����R�ɂȂ邵�]�T�]�T

>>337 ���̗��j�Q���������H

>>337 ���������C�M���X��͂��A���ۂ̖C��Ŗ����e����ԏo���Ă���Ƃ��������͋����[��

�ړ��ڕW�ɑ���Œ������L�^���܂߂�

�p��͂������e���o�����̂�

�i�����B�N�A�����Z���P�r�[���A�J���u���A�A�f���}�[�N�C���A�r�X�}���N�nj��A�}�^�p���A�k��

2017�N10�����̋L�����ȁu���̃V���K�|�[��������v

���͂��̍��̔��Ύ��̃T�}�[���̋L�������܂�ɂ��ȏo���Łd

�C�M���X�͕��ʔՂƎˌ��v�Z�@���g�����Ə���z�肵�ăh�C�c����{�͚ˌ����ϑ����Ȃ��疽�����������邱�Ƃ�z�肵���Ⴂ�ł͂Ȃ����B

���ʔՂƎˌ��Ղ��g��Ȃ�������̉����ɂ���Bage��z�͊�{�_�����ȁB

���{��͂̎ˌ��Ղ͂X�S���ǂ܂�łX�W���𓋍ڂ��Ă�͔̂�b�A��a�A�������������B

��͎�C�p�͂X�Q�����������̂Œ�������B���{�ł̗̍p�J�n�͏��a�W�N����ʼn���10�N�Ȃ̂Ńx�e�����ɂƂ��Ă͚ˌ��ŌP���������Ԃ̕����������ƂɂȂ�B

�������ƁA�ˌ��˂��H

>>342 �p���m�͑���������2�ǂ���Ȃ��l�����h��R4�ǂ̕Ґ���

�^��p���s�ɔ����Ė{�y�ɂ�������ȉ�6�ǂ��}���[�ɂ܂킵����

���p���12�ǂł̃}���[���C�킪���������̂ɂȂ��B

>>347 �ˌ��Ղ̌`���ʼn����Ⴄ�̂��Ȃ�ĕ����Ă��A

������̓��������������ȏt�x�݁E�E�E

>>349 ���h�l���͖C�͂Ńe�B���s�b�c�z����B��̉p��͂�����

�{�����炨������Ɨ�����ł���E�E�E

���ʔՂ�ˌ��Ղ������ł��ĂȂ��l������悤�Ȃ̂ł܂Ƃ߂�

���邭���邩��ƕ��ʔՂ̏�ɑ�x�����[�_�[�ڂ����炾�߂���

�e�X�����W�����@�A�B�C�̏������ćD�̎w�����o���܂ł̃v���Z�X�������Ă邪

�ˌ��Ղ̌v�Z�l�ɂ��āA���̌v�Z�l���K���A���̓~�X���Ȃ����A

�S���m���͎����Ōv�Z���ďƂ炵���킹���Ƃ����Ă���B

������͑��I�ՒS���҂̘b�B

http://www.naniwa-navy.com/senki-1-kaiten-itijisyutugekisyasenbatu1.html >>341 ���ˋ@������������Ă̂���ȗ��R������B

352�͎菇�𗅗������Ŋϑ��l��v�Z�̐��x�͎ˌ��ǐ����u�̂��قȂ�B

>>355 �v�Z���x�����ϑ����x����

�v�Z���̂́A���ʏ�̎��͓G�͂̑��Ή^���̌v�Z�ŁA���ǂ̂Ƃ���A���͂ɑ��ēG�͂����m�b�g�łǂ̕��ʂɉ�������̂��߂Â��̂��Ƃ����_�ɊҌ������

����ɒe�۔��Ď��Ԃ��|���Ė����ʒu���Z�o����

���x�����ɂȂ�̂͊ϑ��l�̂ق�

���ʊϑ��͕��ʔՂŏƏ����ɍ��킹�邾���Ō덷�Ȃ��łł��邪�A���͋����ϑ�

���̌덷�����݈ʒu�ϑ��⑪�I�̐��x�Ƀ����ɋ���

�ˌ����[�_�[�̓o��ŁA�����̊ϑ����x�����܂�A���܂ł���グ��������ԑ������\�ɂȂ������Ƃ͔��Ɋv�V�I

����ł�>356���̃����N��ɂ���ʂ�A���I�ł͎͊��͔��̔g��ڎ����邱�Ƃ��s���ł��������ƂȂǁA�ϑ��̋@�B���͍Ō�܂Ŏ����ł��Ȃ�����

�ƂȂ��92������98���̈Ⴂ�͂ǂ̒��x�������낤���Ǝv���ȁB

�G���ʋ������I����G�����ʒu�̌v�Z���@�͂�������������

�y��K�z�z�@�@���E�e�w�E�g���[�_�[�@�@���L���X�g�W�ėՁ����@�@�j�㏉�e���p�V�[�����@�@�y�~����z http://2chb.net/r/liveplus/1521080734/l50 >>354 ��a�Ȃ�āA�����V�̏�ɍڂ�������āA��������ɘc�݂��������Ȃ��̂��Ǝv����

�����V�ɂ̓e���V����������Ȃ��l�ɂ͕⋭���Ă�낤��

>>359 �Ƃ������ϑ��̋@�B���͕��ʂɎ��{����Ă��邪�A���E�s�ǂȂǂ̏ł͓���ł̔�����d�v�Ƃ̂��ƁB

364

���Ă��Ȃ��A�N���C�X�g������Ȃ��x����Ղ�ł͂ǂ����悤���Ȃ�

��͂̎ˌ��ǐ���92������22���d�T�ŏ[�����Ǝv���Ă�����

WW2���O�̉��B���ĂĎv����

��a�̑����V�̕�����21���d�T�̑����̍ۂɗ��ʂɑ���X���K�[�^�[��lj����ĕ⋭���Ă���

>>368 22���͔z�u�ɕt���̖��߂����Ă��瓮�������A�Ȃ��1�����������ĂȂ��̂��Ƃ����ƁE�E

��^�^��ǂ͉��x���������Ȃ��Ɩ{���̐��\���o�Ȃ��̂œd�M���q�[�^�[�ʼn��M���Ă�B

�������ϋv���Ⴂ����A���ғ�������Ɛꂿ�Ⴄ�Ƃ������z��

�Ȃ̂�3�`4���Ԃ��Ƃɓd����Ȃ��ƃ_���B

��G�������Ɏg���Ȃ�����܂����̂ŁA���߂���܂Ŋ�{�~�߂��܂܁B

�̂̃u���E���ǃe���r�Ɠ����ŗ\�M���ĂȂ��Ⴗ�������オ��Ȃ����A���肵�Ȃ��B

���̓d�C�@��̊��o�͒ʗp���Ȃ��B

>>369 �_���P���N���R�v�ŁA��������ł�QE����R���ɂ��R�o���閂������͂�����Ƃ͌����A����ł��܂ł��d����Ƃ܂ł͎v���ĂȂ��������낤�����

�w�ɕ��͑ウ���Ȃ���

�C�^���[�C�R�̓C�M���X����n���C�̐��C����D�҂��ČÑネ�[�}�݂����ɒn���C���E�̔e�҂ɂȂ�̂����Ȃ�B���̂��߂ɗ��R�͐����u���Ƃ����͓̂��{�Ɠ�������

�y�w�f�[�z�@�k���N�̊J�������\�z����X���Q

http://2chb.net/r/army/1515740255/l50 �V�X���l�Ă������痈�Ăˁ�

���B�b�g���[�I�x�l�[�g�ƃ��b�g���I���������Ă���

�ǂ���4�Ǔ��������E�Ȋ����B

���B�b�g���[�I�x�l�[�g�ƃ��b�g���I�̋N�H1�N�O��1933�N�ɁA

�R���e�E�f�B�E�J�u�[���ƃW�����I�E�`�F�U�[�����h�b�N���肵�Ė������J�n

�Â���1937�N4���ɃJ�C�I�E�h�D�C���I�ƃA���h���A�E�h�[���A���h�b�N���薂�����J�n�A

1938�N5�����[�}�ƃC���y�����N�H

�o�ϓI�ɋꂵ�����Ԃ�����������˂��B

���������Ԃ͂Ƃ����ƁE�E

https://ja.wikipedia.org/wiki/ ���b�N�X_(�q�D)

https://ja.wikipedia.org/wiki/ �R���e�E�f�B�E�T���H�C�A

>>325-327 >�o�ς������Ȃ�����푈������ŁB

>�؋��ŃN�r�����Ȃ��Ȃ��ċ��n�ɗL����˂�����

�R�̐l�ԂȂ̂Ɍo�ϑ卑�A�����J��1�Ԑ푈���Ă邱�Ƃɋ^��������Ȃ��̂��ȁH

�v�����������V���K�|�[���܂ł���Ă����l���\�������������ɋA����������̂�

>>377 ���ׂĂ̐푈���o�ϔj�]�ɂ��j�ꂩ�Ԃ�̈�肾�Ǝ咣���Ă���悤�ɁA�����ǂ߂Ȃ��Ȃ�A���P�̖��肩���蒼������������

>>379 327���^�e�ǂ݂��Ă�����

�����Ă��邱�ƈȏ�ɓǂ߂邠�Ȃ��Ȃ�

377�������̓s���̂����悤�ɓǂ߂Ĕ��_�Ȃ�Ă��Ȃ��͂��Ȃ̂����B

>>336 >>4 >�@�p�C�R���������C�����@>�@���悻�ꖜ���[�h�̏��܂ōs��

����͗��j�Q��2017�N10�����̋L���ɂ��ƈӊO�Ȃ��ƂɃ��g�����h���C��̐�P����B

���̊C��ʼn������C����s�����Ƃ���h�C�c�͑������łł��Ȃ������B

���̔��Ȃɂ���p�]���B�ߋ����Ō��������Δ�Q���o�邪�G�͑����m���Ɍ��łł���Ƃ����l���B

�i�����ē��{�ߊC�͎��E�������Ɨ\�z�j

���������p��͓��m�̖C�킪�N������A�p��͍͂����œːi���ߋ����C��ނ��낤

>>381 ���I�D�ʂ����邩�瑊�ł��㓙�B

�������ΐ��C�����ׂ��Ă������Ƃ��ˁB

���G�K��A�s���̎��͓G�Ɍ������Đi�����ׂ��A�������B

���ƌ����ȊO�X�J�X�J�̌��ネ�C�����l�C�r�[�͕��j�ς��Ă�̂��낤���B

���{�C�R���G�ɕ`�����������C������Ď��ۂ͉�݂���������ˁA�p�C�R�̑z��̕��������I������

>>377 �o�ϑ卑���Č����Ă��o�ς̋K�͂��f�J�C�����ŕn�x�̍������痈�鍑���̕s���s���͑���������̃K�X�������Ėʂ͂���

�����ăA�����J�̐푈�͍��͍l�����ɔj�ꂩ�Ԃ�ōs�����Ă��͑卑�A�����J�ɋt�炤���ӋC�ȏ����ɂ��d�u�����Ċ����ōs���������������ɂ����鐕���e���̊J�헝�R�Ƃ͖Ⴄ

>>383 ���{�R�����܂����Ă��Ȃ������X���o���Ƃ��A�b�c�ł́A����������̏��ɓI�ȖC��ɏI�n�����Ɛ푔�^�ŕ]����Ă����

��̂̕}�K�R���������X���b�h�Ƃ����Ă���

>>383 ���{�C�R�͉p�C�R��͂ɂ��Ă���悤�ɁA�p�C�R�Ɠ����悤�ɓˌ����ĖC���킪��{

��͌Q�ɂ��30km�ȏ�̃A�E�g�����W�C��̍\�z�͊G�ɕ`�������͗L�����낤���ǁA�����܂ŊG��`���������ŊG�̎��_�Ŗ��������Ƃ������o����{�C�R�����Ă���̂�

���������\�z�����������ƁA���ۂ̑z��͕ʂ�

>>385 �����͋������l�߂����������ǓG�͑����������Ƃ��Ēǂ����Ȃ������ł͂Ȃ���ˁH

�������C��ɏI�n����ׂ̉������C��ł͂Ȃ��A�������C��̒i�K���瑊��Ƀ_���[�W��^���āA�ڋ߂���܂łɐ�͔���k�߂�̂��{�|�������悤�ȁB

�d���Ƃ��ē��ܘZ��Ẳ������C����ꎞ�Ԍp�����A��C�e�̖w�ǑS�����g�p��ᶂ��A�����G���m�͌��ł̖ړI��B�����A����������{��ᢎ˂��Q���{���͈�ǂɈ�{��������݂̂Ɖ]�ӁB

�������C��̒i�K���瑊��Ƀ_���[�W���̂����҂��Ă��Ȃ�����ڋ߂���܂łɐ�͔���k�߂�Ƃ��܂Ƃ��Ɋ��҂��ꂿ�Ⴂ�Ȃ�

�X���o���͋�����������s��ő�������������̂�

�A�b�c�C��ł͓��{�͑��͓��ɕ�����ċ������Ă�Ε⑫�o�����ȁH

�A�b�c�͂܂Ƃ��ȖC��w�����Ă���������c

>>386 ���̍��̓��V�������[�ŋ�������̓X����Ȋ����Ă���

>>381 >�ߋ����Ō��������Δ�Q���o�邪�G�͑����m���Ɍ��łł���

�f���}�[�N�C���C�������Ȋ����ł��ˁB�P�����[�h���Ă͕̂ʂɂ��Ă��B

�ł��A���{�ߊC�͎��E�������Ƃ����\�z�͂ǂ����炫���낤�ˁH

���{�l�̊��o���ƁA�k�C��������͓��{�ߊC�̕������E�ǂ������Ɏv���邯�ǁB

�Ƃ���Ń}���[���ʼnp���2�ǂ��������ꂽ���A���X�̉p�C�R�̌v��ł�

�����Č���̑O���킽��q��U����(�ȉ���)

�J�펞�ɉp��͂�2�ǂ���Ȃ�7�ǂ��V���K�|�[���ɂ�������{�C�R�̓��X�L�[�Ȑ^��p�U�������낤���H

>>386 ���݂����ɂ���y�ɏ����鎞�ザ��Ȃ�����A���e���n�����ď�������ł邾������

>>399 GF�������j���ǂ���Ȃ���ł���B

>>399 ���Ⴀ�@�������̓n���C�̑���ɃV���K�|�[����P�ł���邩����

�܂��V���K�|�[���͗��U�̔����͈͓������痤�U�ł���肻��������

41�N��������A���\�D�c��q�ƒn���C�ŃC�M���X��͎͂��t����Ȃ��́H

�V���K�|�[����P���͂����ȁB

>>397 >�n���C�̕Đ��8�ǂ͐^��p��P�i�V�ł��N�U���Ă��Ȃ��炵��

�����Ȃ́H�t�B���s���h���R�͌��E�����B

�V���K�|�[���v�ǂ�70���ԑς�����悤�ɍ��ꂽ�B

>>407 ���������Ȃ�������{�����͂̓C���h�m�܂ŏo�����ĉp�͑��Ɍ����点�ł��邩�ȁH

>>406 �ʂ��ؕ��Ă͓�m�����Ƃ������{���͌����˂���댯�Ȍv��Ȃ���

�~���͑��Ɏ��ˌ����̂��E�E�E

���C���{�[�T�̃}�[�V��������U���Ă͊J��1�T�Ԃŏ㗤�������݂ŏo�����鑬�U�v�悾��������

�j���̊J�풼�O�̃n���C�̏���Ή���Ƃ��菀���܂�ŏo���ĂȂ�

>>408 �V���K�|�[���ɂǂ̒��x�̊͑����z������Ă邩�ɂ�邯��ǁA

�������Ď��ƕ����ɐ������邵�A�J��^�C�~���O�ɂ���Ă͊C��ɂ��邩������Ȃ��̂Ŏ��ӊC��̏����ɂ��K�v�B

�}�j����X���o�����ʂ̊Ď����K�v�����A�A�����J���̓����m��ɂ̓n���C���ɂ��o���Ƃ��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��B

�Ȃ̂ŏ������x�̐ǐ������C���h�m�܂ł͏o���Ȃ����ƁB

�A���R�͑���1�ǂł���͂���������{���o�����̂��Ȃ�

���̑O�Ƀh�C�c���J�킵�Ă��Ȃ������O��ɂȂ�̂ŁA

�V�[�n���P�[���Ɋ�������Đ����Ȃ������͏o���Ȃ��A�܂œǂ�

�p�{���͑����P�͂Ȃ��Ă��J�펞�ɃV���K�|�[�������

�l�I�ɂ͍U���ł��ăV���K�|�[���̃`�����M�[�v�ǂ�15�C���`3��ƌ��������ɂȂ��ė~�����B

���ォ��̖C���́A�͍ڕ���̂悤�ȃX�y�[�X��d�ʂȂǂ̐������̂ŁA������������n�`���������肢����ł������ł���

�O�ɒe�������Ƃ����邯��

���h���������ʒu�͌Œ�Ŏ��g�͕s���ڕW������

�Ȃ����ƍő�˒��t�߁i�m���X�����炢�j

>>420 �������Ǝv������

�R�͂ɍڂ��悤

>>418 ���̐������ĖC�䂩��C��̖ڕW���������������ȁH

�C�䂩��ړ����Ă�D�Ɍ���������

>>425 �v����Ɋ͖C�ł͖ڕW���ݍ��ނ悤�ɏƏ�����̂�����t�Ȃ̂�

�C��̓s���|�C���g�ŖڕW��_����ȁB

>>426 ����̖C���������ƁA����ȃs���|�C���g�Ŗ���������Ȃ�Ė������ۂ���B

���e�͌��\�A�o�E�g

>>426 ���C�t���̃X�R�[�v�Ől�Ԃ̓��_������

��Γ�����Ƃ��v���Ă�ᖳ�����낤�ȁH

���̃L���C�Ȋ���t�b����Ă��I�I

>>426 ����C������Z�ˌ��₼

��ԖC�Ȃ͑_�������A�Qkm���炢�����E

>�@�i���{���̗��㎩�q���j��155�~���֒e�C�̏ꍇ�A�˒�20�L�������ŁA100���������Ƃ�50�������e����Ɗ��҂���锼�a�iCEP)��300���[�g��

�U�z�E�̍l������CEP�Ǝ��Ĕ�Ȃ����

>>449 >CEP

���������Ɨ��p���[���Ȃ�̂Ŗ����͈͕͂͊��Ƒ卷�Ȃ�����

CEP�����S���[�g���Ȃ疽�����͐��p�[�Z���g���x�Ǝv����

> �䂤�������v�Z����30�����������͂�͂�Ƃ�ł��Ȃ�

�䂤���͎����I�^�N�炵�����A��A��뎚�Ȃǂ��L�ۂ݂ɂ���炵���̂ʼn��Ƃ������Ȃ��B

���Ȃ��Ƃ�����̗��㎩�q���ł͕s�\�Ȑ��l����

�p���C���̃g�[�g�C��38cm skc/34�́A

���C���������肷�邽�߂̗D�ʂ́A�ԈႢ�Ȃ��v�ǖC�ɂ���

>>438 �͖C�Ď˂͖C�O�e���ɉe���^���邩��U�z�E�̑召����������ǁH

�e���͈͂ƎU�z�E�͈Ⴄ����

�͖C�̎U�z�E���Ď��ۂɌ����Ă݂��f�[�^����Ɍv�Z���邩��M�̗h������݂���Ȃ���H

>>438 �͑̂̓��h�͖�������U�z�E���̂�����ɂ������

���łɌR����ˁ[��

�����������������͉��ł������̂�

�͂���œ������l�Ԃ��A�Y�����œ������l�Ԃ�n���ɂ���n���G�}�����y���݂�������

>>445 �U�z�E�ɂ��Ă����Ɛ������Ă�������H

�E�I�b�V�����b�g�̃m�Y�������邾��A�܂��z�����Ȃ���

>>447 ���肪�Ƃ��A�v���Ă��ʂ肾��B

>>446 �܂����Ƃ͎v�����Ǔ��h�C�����Ă邩�疳���̐��x�ŗh��Ȃ��u���Ȃ��C�g����e����яo��Ƃ��v���ĂȂ���ˁH

>>449 ���h�ɂ��Ə��̃Y���ƎU�z�E���ꏏ���Ƃ����b�H

����Ƃ����h�C�������Ă���C�����A�����̋Z�ʂ̈Ⴂ�̘b�H

�������͓��h�ɂ��͑O��ł̂˂���A�Ђ��݂��e���^������Ęb�H

>>436 �͖C�̖C�e���݊�����������̂����C�x�����u

�A���A�O�A���̖C���v�ǖC�����邵��

>>451 ���ʂ͂��邯�lj����܂ł͂ł��Ȃ���ˁB

http://www.warbirds.jp/ansq/21/B2001881.html �ǂ������匾���낤���ǂ�

>>453 ����͌������ǁA�A���^�̗\�z�Ƃ͈Ⴄ���傾��B

���̐풹�ɂ́A�u�U�z�E�v�������o���Ȃ��Ə����Ă��邯�ǁA

�u�C�e���݊��v�������o���Ȃ��Ƃ͏����Ă��Ȃ��̂ŁA

>>451 ���ւ̃A���`�e�[�[�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv�����ǁB

>>454 �����ł���킯�Ȃ������B

���C�x�����u��S�C�ɂ���

�S�C��Ďˎ���9��Ȃ�1�唭�C�ȍ~��8������X�ɒx�������邭�炢���Ȃ��ᖳ��

����Ƃ��אڂ���C���̖C�e�͊����Ȃ��Əؖ����Ă����́H

>>456 ���ꂪ�A���^�̍l���Ă闝���Ȃ�A�풹�̃����N�͕K�v�Ȃ������B

����͒ނ�̃G�T�Ȃ̂��ȁB

>>450 �C�g��U��Ȃ��猂������ǂ��Ȃ邩�Ƃ����A�n��ɌŒ肵���C�Ƃ̈Ⴂ�������ł��Ȃ��H

�C�g��U��Ȃ��炪������Ȃ��Ȃ�

>>459 ����Ӗ�����͐��������H

��C�͂�����Ō������e�ɑ��肪������ɗ��Ă����̂����҂������

������e���ˌ��A�Ȃ�Ă��̂����߂���킯�ł�

���������ړ����Ă�D���ԁA�q��@�A

>>456 �אږC���̒e�ۊ��͊W�Ȃ�

���{�C�R�ł͖C�����͂̕s������A�S��Ď˂��ł��Ȃ��������A��������P���Ă���C�e�������ɂȂ�A98�����C�x�����u���J�����ꂽ

���ݔ��˂̎���A�܂�אږC���ł͓������C���Ă����́A�^�C�~���O�����炷�K�v���Ȃ������Ƃ�������

>>462 ���ꂶ�����������Ȃ��B

�������̑S��Ď˃f�[�^�[�����Ă��Ĕ�r���Ȃ���B

�אږC���̉e���Ȃ��Ƃ����Ȃ�P���C�g�ċ쒀�͎͂U�z�E100���ȉ��Ƃ�60���Ȃ́H

>>463 �����œ\���������N�Ɉɐ��^�����ݑł����ŏo��������ׂ��L�^�������Ă���̂����E�E�E

http://www.warbirds.jp/ansq/21/B2001881.html >>463 ����ŏ\��

�אږC���̒e�ۂ�������Ƃ����������咣����Ȃ�A����𗠕t����\�[�X�������ŏo����

>>466 �킴�킴�풹����T���Ă���Ȃ�Đe�Ȑl�ł��ˁA���Ȃ��́B

���̃����N����

>>463 �{�l��

>>453 �Œ����Ă��ł���B

�����

>>463 �݂����ȃ��X������z���Ăǂ��v��?

��C���̈��͉͂����œ`�d����̂ŁA�������C�e�Ȃ�C�e�̐�[�̈��͂��ׂ̖C�e�̐K�ɓ͂��Ȃ���i�͂��O�ɒʉ߂��Ă��j���v����B

�܂���Ē��̖C�e������������Ռ��g��

>>469 �_�w�_�����Ă��ł͂Ȃ�

�����ł�����x�ɉe������������A�H�ƓI�ɉe���͂Ȃ��ƌ�����

�e���ւ̉e���v�f�͑��ɂ��F�X���邵

�C�����Ƃɔ��C������t����b�������l�͂��Ȃ�

�������Ƃ̏ؖ����ł����

�C�g�Ԃ̋����ƖC���Ԃ̋�������S�R�Ⴄ

�Ⴄ�b�ɂȂ邯�ǁA

��C�ǂ܂��ǁ[��

�����肠�`��

>>474 ���̎���̐�͂���ԃJ�b�R�ǂ���Ȃ�

�t�l�̓��E�E���x���g���u�V�`���A�v�����J�b�R�C�C

��ɔ�s�@�����Ȃ����Ă�����ˁE�E�E

����͍ʼn�����������Ɛ����A��ʂ������Y��ɏC����������

���͂���

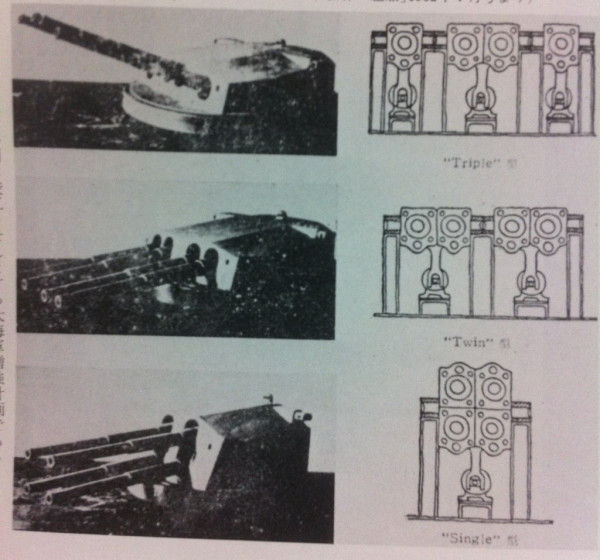

�C�^���A�C�R���E�E���x���g���O�W����̓V�V���A�@1909/6/10

munizioni�̓C�^���A��Œe��������͌R���i

�āA�����݂�ȏ�����ā`��

>>473 �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO 3:07�����肩��

���A���A�E�Ɍ�����

�͋��Ⴂ�̂Ƀ}�X�g���������牓�ڂ��Ɣ��D�ɂ��������

>>473 ���Lnavweaps�ɂ��ƁA�ďA����A�E�B�X�R���V���͒��������E�̏��Ԃɂ����Ƃ���

http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_16-50_mk7.php During the 1980s activations, agastats (time delay relays) were fitted to the right and left gun and these created a turret-whipping problem.

This was corrected by increasing the delay in the right gun to 1 second.

Wisconsin differed from her sisters in having a 1 second delay for the left gun and 2 seconds for the right gun.

>>483 ���肪�Ƃ��B

���̓A�C�I�����̒玁�̋L���ɔ��C��H�}������A

���C�̂�0.06�b�̒x���͒m���Ă����A

1�b���A�����܂ł��Ȃ��Ⴂ���Ȃ������̂ˁB

>>484 ���������ǁA�ڕW���ړ����鐅��C������Ȃ��Ȃ�������A�e���^�C�����O���C�ɂ��Ȃ��Ă��悭�Ȃ����̂���

�C���ւ̃X�g���X�Ƃ����Ӗ��ł́A���ށ������̃T�C�N�����I����Ă���A���C�̔��C�������������ǂ��̂��Ǝv��

�P�b���ƒe���^�C�����O���C�ɂ���قǂ̍��ł͖����̂ł́H

��ĂɌ�����ł���[���ǂ�ŃX�C�b�`�͂Ȃꂽ�ꏊ�ʼn����Ă���P�b���炢���ʂɂ���ˁH

>>487 ���܂A���������Ă��̃{�P�͗��݂Â炢�B

>�@�i���{���̗��㎩�q���j��155�~���֒e�C�̏ꍇ�A�˒�20�L�������ŁA100���������Ƃ�50�������e����Ɗ��҂���锼�a�iCEP)��300���[�g��

>>489 ����ȃ��X�v��Ȃ�����A���

>>472 ���Ɂu���߂�Ȃ����v�������ȁB

>>490 ���������Ă�̂��Ӗ��������ȁB

���͂����̊Ǘ��l�������Ȃ̂��H

�{�l���������Ă���̂ɉ��̂�����ɎӍ߂̕K�v������H

��̃A�C�I�����̗Ⴉ�����2�������ɔ��C�x�����u�ŖC�e�̑��݊��������Ȃ�Ăł��ĂȂ������ƌ�������H

���Ȃ݂ɂ킩���Ă�Ƃ͎v����

>>487 �͍��x�ȃ{�P��

>>471 > �������Ƃ̏ؖ����ł����

�ł����B��̖͂C�e�͉�����2�{����1.3�{���x�Ŕ��Ă��邾��B

�����̃{�[�g�ƃ{�[�g�̔g�݂����Ȃ��B

��������C�e����藣��Ă����Ȃ���B

�ׂ̒e�ۂ��N�������g���������ɐi�ނ���ˁB

>>491 ���܂�

>>456 �ł��̑��݊������������邽�߂ɂ�

�u9��Ȃ�1�唭�C�ȍ~��8������X�ɒx��������v���ď������뎩���ŁB

���̒x���^�C�����O�͓��R����̂���̂��̂���ˁB

����Ƃ����ЂƂ������ƁA

>>467 �ւ̉͂�H

�A�C�I�����̖C�g��310cm�Ȃ��ǁE�E

����X���[���ꂽ�A�܂�����͂���ŕ��a�ł�����

>>495 �܂莩���S��������Ċ�^���ԂŎӍߗv���Ȃ́H

�܂������ȉ��߂��ł���̂�����������݂��Ȃ���̖͂��͂Ō���i

�����ĖC�e�͍����ʼn�]���Ă�̂ŁA

�����ʼn�]���Ă�̂Ń{�[�g�Ȃ�ʖ\���ł���

>>498 ���̖��ʂȃ��X���Ă�ԂɁA

>>494 ,

>>496 �̖₢�|�������������B

>>497 ������A

>>488 �œ˂����݂��ꂽ����B

�ߐڂ����C���甭�˂��ꂽ�C�e�̑��݊���

>>502 ���A���ł����Ă�̂��Ƃ����{�܂�

>>503 ���Ƃ��Ύ����̗���Ń��{�b�g�A�j���̂悤��

�u�_�u���p�[���`�I�v�Ɩڂ̑O�̕z�c��

�����ɗ���Ńp���`���Ă݂Ă���

���_�������H�A���킩�邳

�A�C�I���̍��C�ƉE�C�̋�����6.2m

���V�����[�Ƃ�KGV�͂ǂ��������낤�Ȃ��B

�ނ���4�A�t���炢�̂ق����D������ɔ����Ă�����ɂ����

���C�x�����u�̗̍p�A���ēƕ��͊m�F����

���V�������[��1947�N�ȍ~�ɓ��ꂽ�̂��ȁB

���{�̋㔪���͂����ƒx���b���͒Z�������ł���ˁH

98����0.03�b���炾�����B

>>511 ���肪�Ƃ��B

���Ȃ݂ɉ������߂Č����̂͌̍����a�����̒���ŁA

�d���������S���̂Q�b�Ƃ������̂������B

����ȍ~�������Ⴄ�����������������ǁA��ԒZ���̂�

�������̃T�C�g�Ő番�̂R�b�i�������ɒZ�������낤�I�j�Ă̂��������B

>>511 ��a�̂͌����m���ɂ���a�����̏W�听�I����u�����͑�a�E�S�O�Ձv�ɂ��A

���a15�N��46�Z���`3�A���C���p�̂��x�����u�����A0.08�`0.2�b�̉ώ��B

��a�̎�C�x����2���̓������˂ɑς��鋭�x���������A�܂�3���������˂͂ł��Ȃ������Ƃ������{�쑾�Y�L�q�����ǁA

>>513 �A

>>514 �T���N�X�B

�C�e���C�g����ʉ߂��鎞�Ԃ́A���ɖC�g���œ������x�Ƃ��Čv�Z�����0.05�b���傢�B

��������ƁA0.08�b����Ă�A�ŏ��̒e���C�g���o�����ƂɎ��̒e�������o�����ƂɂȂ�܂��ˁB

>>514 ���C��ɖC�g�������Ō�ނ��Ă�Ԃ͎�C�x���ɃX�g���X���|�����Ă����

�R���}���b�̃Y���͑D�̍\���ɑ��Ă͓����Ƃ݂Ȃ��ׂ��ł��傤

>>503 �Ȃ�قǂȂ�قǁB

���S�ɓ��������s�ɑł��o���Ă��̂܂ܔ��Ă���Ζ�薳���͂��B

���A�͂��ȃ^�C�~���O���̈��͂̍��ŁA�ǂ��炩����m��s���鎖�������āA

����ƂR������ĂĂ���s�e�ۂ̉e������s�e�ۂɋy����ė����킯���B

���s���Ă̂��A�˂��ꓙ�ł����킸���Ƀu�����肷��Ɠ������ڋ߂����Ⴄ��������B

�ނ����s�̂悤�ɑ��ݍ�p���݂őł��o���̂́c�����������Ɩ������B

���e2�����ׂĊԂɔ̎d�������A����Ȃ���

>>517 �������A���ދ@�̓����������炷�����ł��B

>>516 �Ō��Ӗ��Ȍv�Z�����������Ȃ��܂��B

���X�����A�A���Ō��������Ă����͋C�ɂ���K�v����������

�y�i�������{�~�낵�z�@�L�b�V���W���[�͓c�����u�W���b�v�v�ƌĂю̂āA�����ƃ}�X�R�~�͓c���𑒂���

http://2chb.net/r/liveplus/1521427443/l50 �C�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��������̂ŕ��������̂ł���

>>523 ���n�������ˁH

����v�����C�M���X�l�ɕ����������B

�Ƃ����̂͏�k�Ƃ��āB

��O�C���������ƑO�ɂ������̂��������܂Ō��Ɏ����Ă�������ł���B

�ނ�����^��͂���݂�Ƒ�4�C�������߂��ŁA

�܂��W���h���������Ȃ���������A�����ʂ�@�B���̌��ɖC���u������������Ă��Ƃł́B

���ދ@�̐������܂��Ȃ̂�

>>523 �Ƃ肠����wiki�̃G����(���)���������悤���H

>>517 �^���G�l���M�[�̑��ʂ͕��Ղ���

�s�[�N���̕��ׂ����U����@�B�I�Ȍ̏������ł���Ǝv����

>>527 ������x�͂����v���܂������A�C�e���˂̔��͂��C���Ƃ��͑̍\���Ƀ_�C���N�g�ɓ`���킯����Ȃ��ł��傤�B

�C�e���˂̔��͖͂C�g��������鎞�Ԃɕ��U���Ċ͑̂ɓ`���킯�ŁA

������Ԃ͕S���̉��b�Ȃ�ĒZ�����Ԃ���Ȃ��̂ŁA�s�[�N�l�̕��ׂ���������ʂ�

��������Ȃ����Ǝv���܂��B

100���[�g��10�{���1000���[�g���̂ق����y���_

���������C�g�̌���^�����͒��ދ@�ʼn^���G�l���M�[���M�G�l���M�[�ɕϊ�����Ă���Œ��Ȃ̂�����A

���͂̕�Ȃ�C�����Ռ����z�����Ă����̂ł�

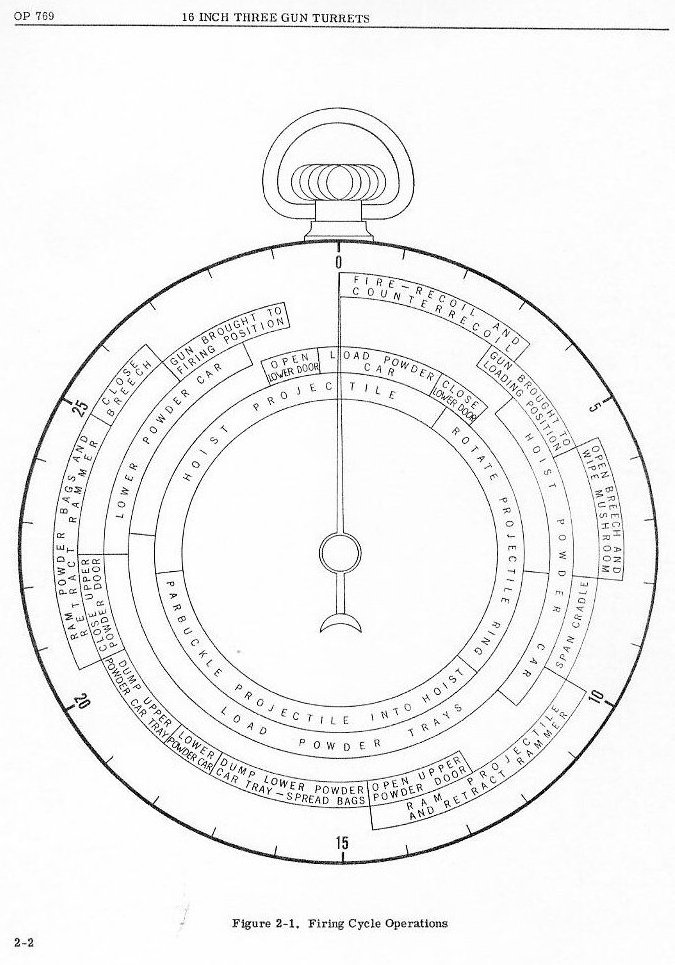

16�C���`50���a�̔��C�T�C�N��

���ނƕ�����3.5�b

�炷�ƒ���1�b�A����2.5�b�Ƃ����Ƃ��납

���C�̏Ռ���1�b�̎��Ԃɕ��U�����Ƌ��ɁA�ꕔ�̓O���Z�����������̊ɏՔ}�̖̂��C�M�Ȃǂɕϊ�����邩��A�͑̂ւ̏Ռ��ʂ�����

�A�C�I�����̍ďA�����A���C�x����1�b�ɂ����Ƃ������A���ގ��ԂƂ�����������

�x�������̗��R���A�C���̃E�B�b�s���O(�ڑł�)�����ɂ���Ə����Ă�����

�ڑł��Ƃ����̂́A���C�����̏Ռ������ꂽ�Ƃ���ő�������錻�ۂ��낤

�~���b�P�ʂ̔��C�x���ł́A�C���ɂ�����X�g���X���ߑ�Ƃ�������

�C�e�̊��h�~�̂��߂ɂ͔��C�Ԋu�̓~���b�ő����̂ɑ��A�͑̍\���ւ̃X�g���X�ɘa�̂��߂ɂ͊Ԋu���X�ɋāA�C�g�̒��ރ^�C�~���O���ꔭ���o���o���ɂ��������L���Ƃ������ƂȂ낤

http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_16-50_mk7.php he recoil distance given above is the nominal figure.

The absolute, metal-to-metal recoil distance was 48 inches (122 cm).

When the gun is fired with full charges at a +15 degree elevation,

recoil lasts 0.43 seconds and counter recoil (runout) lasts 0.90 seconds.

During runout, the gun is automatically lowered to the loading position, thus speeding up the firing cycle time.

>>533 �p�ꂪ�ǂ߂Ȃ��̂ŊG�Ŕ��f���܂����B

�܂œǂB

���Ȃ݂Ɍ����ɂ���46�����C9��̐Ď˂͔����a�͖�8000�g���Ƃ̎�

�C�̔����̃s�[�N���ĖC�e���C���𗣂ꂽ���_���Ǝv���܂����ǁA�i�C�e�̑��x���ő�ŁA����p���ő�ɂȂ�j���ꂪ�����Δ��������U����鎖�ɂȂ�܂��H

>>535 ���v�ł̓��R�C���ƃJ�E���^�[���R�C����3.5�b�Ƃ����ǂ݂悤������

>534�͒��ނƕ����̍��v��1.33�b������A���v�̊G�ƕ��͂̂ǂ��炩���Ԉ���Ă��邱�ƂɂȂ��

VIDEO ��������3.5�b�͂��肦�Ȃ��̂����ǁH

�����ǂ܂��G�Ŕ��f����T�^���ȁB

>>416 �V���K�|�[���v�ǂ̓n���C�v�ǂƕ��Ԑ��E��4��v�ǂ�1�ŁA�p���S�̂łV�債���Ȃ�

�ŋ���15�C���`�C��i�˒�33km�j��5����z�����Ă���B

�������͂Œ@���ƂȂ�ƁA���X�͋Z���������40cm�C�i�˒�38km�j�ŃA�E�g�����W���Ă��܂��Ηǂ��B

>>523 �@�B���i�^�[�r����@�j���Ԃɓ����Ă�

>>526 �G�����͋����悩��̐v����������̃^�C�v�V�b�v�Ȗ���

>>542 >�������͂Œ@���ƂȂ�ƁA���X�͋Z���������40cm�C�i�˒�38km�j�ŃA�E�g�����W���Ă��܂��Ηǂ��B

�͒����͂邩�ɏ������C��ɒ��������Ȃ��Ɗ�{�I�ɒn��C��͔j��ł��Ȃ��̂�

��͂ŃA�E�g�����W�ˌ��Ƃ��A�e��ɋ�ɂȂ�܂Ō����Ă�1�������邩���ă��x�����Ǝv����

>>539 http://www.eugeneleeslover.com/AMMUNITION/NAVORD-OP-769-APPENDIX-2-ORDNANCE-DATA.html �����炪Firing cycle timings�̐}���f�ڂ���Ă���OP769�ɂȂ�܂��B

�ʂ̃y�[�W�ɂ��̐}������܂����A�f�[�^�[��0.43��0.90�ł��ˁB

���C�T�C�N���̏���Ԃ͂����܂Ŗڈ��Ȃ̂ł��傤�B

>>438 ����ŌŒ肵�Č��ꍇ�ƁA�C���葕�u���K�v�Ȋ͖C�Ƃł͌�҂����x�̖ʂł��s��

�u���ƕd�v�̂Ƃ���ɋ��C�R�̐퓬����f�[�^���ڂ��Ă�

�@����a�C�i36cm�`40cm�C�j�̐퓬�����71m�i����3��m�j�B

������

�@����a�C�̒P�C����i�ˌ�������ŌŒ肳��Ĕ��˂����Ƃ��̒e���덷�j��56m�`60m�i����3��m�j

����ā@71m�^56m�`60m�@���@1.26�`1.18�{�@

�͖C�͗���ɌŒ肵�Č��ꍇ�ɔ�ז�1.2�{�قǒe���덷���傫���Ȃ�B����قǑ傫�ȍ��ł͖���

>>542 �S��C�e�g���ʂ���������1����ׂ��Ȃ��ł���肾��

���������Ȃ��ڕW�Ɍ������Č����Ă��P�Ȃ�e�̖��ʂȂ���

>>544 ���⑊��͋쒀�͂̂悤�ɉ������č����œ����������͂��Ȃ��A�S�������Ȃ��Œ肳�ꂽ����C��B

�Ƃ���Ζ����m�����ȒP�Ɍv�Z�ł���

���

>>433 ���o���Ă��ꂽ���������p����Ɓu����@���a�P�Q�N�x���K�@�ˋ���31100�A����179�A���E56m�v

�ڕW�C�������20m�l���Ƃ��ā@�i20m�~20m�j�@�^�@�i179m�~56m�j�@���@�������͖�4�p�[�Z���g

��C���25�����ĂΔj��ł���v�Z

>>538 ��d�̋ɂ݂ƌ������_�������Ă�

>>546 �������ˌ����悤�Ƃ����̂ɎːS�ړ�����͖͊C�ɕs�������疳�����Ă��ł����H

������4���H�H�H�H�H�H�H

>>548 >�ڕW�C�������20m�l���Ƃ��ā@�i20m�~20m�j�@�^�@�i179m�~56m�j�@���@�������͖�4�p�[�Z���g

�Ղ�ww

����Ȑ����������сA����ł�����ł��o����Ɩ{�C�Ŏv���Ă�́H

�������Q�O���l���H��a�̎�C���ł��������傢���������A�h�f�l���ȁH

>>545 ��������

���v�̐}�́Athree gun turrets�Ƃ���ʂ�A�O�A���C���Ƃ��Ă̔��C�T�C�N��

������A���C�x�����l�����āA3�C�g�̕��������܂ł�3.5�b�ƍl��������Ǝv��

>>542 ����a�C��Ȃ�Ĕ����ŊȒP�ɔj��ł��邾�낤�ɁB

��Ԃ̖��͑����ɖ����e�o���Ȃ��ƁA

>>554 ���m�Ȉʒu���s���ȏ�ɋٖ��ȑ�C�Ŗh�䂳��Ă��鑕�b�C����ŊȒP�ɔj��o���������

>>548 �U�z�E�ɑ���32�~250�ʂ̑傫���̓G��͂��

�u�D�̂̂ǂ����v�ɓ�����̂�5���ʂȂ̂ɉ��Q�ڂ����������Ă�����E�E�E�E�E

��ȁE�E����^�Ƃ��ł��\�I���Ă��C��������̖ʐς͑D�̂�2���ʂ����Ȃ���

�i�C�g�Ɣz�u���Ă�Ԋu���x����₷���j

>>555 �R���q�h�[���ł��N���~�A�ł��������ǃC�}�C�`������

���̎�̐w�n�ɐ����t����ꂽ�C����Ŕj��͍̂���

���S�ɔj��ł��Ȃ��Ɗ撣���ĕ�������Ă��܂��̂�

�����Ă���ς�ł��������������͂������Ȃ�

>>552 �����h�f�l�ł��邱�Ƃɉ����āu�����̐l�Ԃ͂����I�ȉ��l�Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��n�������v

�Ǝv���Ă鎩���ꉮ����Ȃ�ł��傤�A���������l������

�}���[�����̂����ɏ㗤���ĂQ���������čU�������i����������Ƃɂ́A

�������ׂ����R�����锤�Ȃ�čl���Ȃ��^�C�v�Ȃ�ŁA����Ӗ��K���B

>>548 �@����̏��a12�N�x�̐퓬�ˌ��f�[�^�Ȃ�m�F�ł���̂ł����A

�b��@����30,210m�@���ߎU�z�E351.8m�@����4�e

����@����22,900m�@���ߎU�z�E254m�@����3.8�e

�@���ݎˌ��ŏ�L�ƂȂ��Ă��܂��B�������ʂɋ����ˌ��Ƃ������ˌ�������Ă��邩������܂��A

>>433 ���̃f�[�^�͒�~������ԂƂ����ςł͂Ȃ�����̈�Ď˂Ƃ��̂��̂ł͖����ł��傤��?�@�@����Ƃ��ēK�ƌ����邩�ǂ����B

���ݖC���ΎE���}���͂ǂ����痈�Ăǂ��֍s���̂�

1944�N9������̃h�[�o�[�C���C����͖ʔ����B

���{�ł���̕C�G����Δ��\���̌��z���͓V�c�̖h�i�Q�d�{���t����c���j��10�g�����e��ƌ����Ă��邯��

http://www.sengokushi.com/sengokushi/?p=1045& ;page=6

���ꂾ���̑ϔ��C���V�F���^�[���햖���ɏ㗤�\�z�n�_�ɂǂ���ꂽ�낤��

�C��{�͖̂����ł����d�{�݂���ēd����������A�d�b����Ďˌ��w�����Ɖ��M�s�ʂɂȂ�����

���d�ɂ����ĉ��X�ƒE�����Ă䂭�X���Ⴂ�̘b����~�߂ăL�b�`����̘͂b�ɖ߂���

>>565 KGV�@�u����������肶��Ȃ��Ǝv�����ǁH�v

�_�R�^�@�u��d���ł킩��܂���v

�m�[�X�J�@�u�Ȃc����ă_���݂����v

�M�Z�@�u����Ȃ��Ƃ����낤���ƑS���Ƃɒu���Ă����v

��͂�d������Ă��蓮�ʼn��Ƃ��ł��鑕�u�͕K�v����

>>416 >>569 ���ߔ�r�����̂����㎮�\�ܑW���_�C������B��͂̔��ˑ��x���炢�͊F�m���Ă�̂ŗ�����

>>568 �Δn�̖L�C��ɐݒu���ꂽ�̂́A���m��͐ԏ��41�Z���`�A���C��

���R�A���͂͐���

�����������1,200���[�g���ŁA�͍ڑ����V�Ȃǔ�r�ɂȂ�Ȃ�

�n�ʂ��h��Ȃ��Ȃ�C���ӂɃ��[���~���ăg���b�R�ŖC�e���^��ŃN���[���ő��U����悤�ɏo���邼�B

�܂����������_�Ƃ��ē����̌R��

��e���Ă��Z�����Ȃ����d�ʐ������Ȃ�����R���N���[�g��������ł������ł��邩�琅�������ɐݒu�����Ƌ߂Â��Ȃ��Ȃ�B

�h�C�c�̉��ݖC��̑���a�C�͊�{�d��

����C��̔��ˑ��x�����A�h�C�c��40cm�C��i�g����͂ɓ��ڗ\�肾������C�j�͎n�߂͎蓮���U�������B

�Δn�v�ǂ̖C�䂪�������Ă鐅��Ɍ��ǕČR�͐���͂����Ȃ�����

�ł��W�����o�[���͕��������

�܂��v�ǂ̖C���a�͂ꂿ�Ⴄ����ˁB

>>578 �┑���̃W�����o�[�����A�}�T�`���[�Z�b�c�Ɍ����ꂽ�b�H

�������̃W�����o�[���͗v�ǂƂ͈Ⴄ����

����C��Ɛ�̘͂b���ɑ���

>>578 �̓��˂Ɏ咣����

>�ł��W�����o�[���͕��������

����߂���

�ނ͉����������������̂��낤��

>>565 ��a�ƁA�v��͂����ǃ����^�i���ȁB���b���������������A�ʎ��ו����������B

���͈ӊO�ƃm�[�X�J�����C�i����r�I���ԂƂ������B��d�͂�4���ギ�炢���f�B�[�[�����d

�Řd���Ă�̂ŁA�{�C���[�S������Ă�400�������p�f�B�[�[�����d��⏕�Ɏg����A

����炾���ŖC��2���炢���������Ȃ����낤���B

�T�E�X�_�R�^�ȍ~�͏d�ʌy���ƏȃX�y�[�X�̂��߂��唭�d�@�̓^�[�{����{�ŁA���͌v400����

�̔��p�f�B�[�[�����d�@�����邾��

�W�����o�[���͉��ݖC��Ɏ���Ă����̂Ƀ}�T�`���[�Z�b�c�ɕ������������Ď��H

>>582 ��C�������Ă���Ȃɓd�͂����́H

��a�͑���͂�蔭�d�p���[�͒Ⴂ����C�������|���v������K�v�����Ⴂ���炾���������B

���̐����|���v�͉��œ��������킩���Ă�́H

�v����ɁA�C���쓮���͉͂��ŁA���̂��ߖ����Ȃ萅����������|���v���͉͂��ŁA�|���v���͂̔������͉����Ƃ����A���ł���H

����o���ŏ�������A���Ȃ����Ă����悤��

��a�^��C�̐����|���v���ēd���̐����|���v����Ȃ������́H

>>588 �X�N�����[���쓮����^�[�r�������ĕK�������^�[�r���Ɨאڂ��Ēu����ĂȂ��킯�����A

�u��C���t�߂܂ŏ��C�Lj�����v�����ƂɁA���ɖ�肪����Ƃ͎v���Ȃ����B

>>589 ����B�x���ň��݂Ȃ��珑���Ă����Ƃ�������ɂ������Ȃ����E�E�E

�~�X�N�����[���쓮����^�[�r�������ĕK�������^�[�r���Ɨאڂ��Ēu����ĂȂ�

���X�N�����[���쓮����^�[�r�������ĕK�������{�C���[�Ɨאڂ��Ēu����ĂȂ�

>>577 �Œ�v�ǂ͌Œ�Ȃ̂����݂ƁA�Œ�̂Ɏ��g�̈ʒu��틵�ɉ����ĕς����Ȃ��̂����

WW2�̐�̗l���ł͋ǒn�I�ȑ��݉��l�͂����Ă��A��ǑS�ʂɗ^����e���ɂ��Ă�

�K�������Ⴉ�������Ă�����

�A���R���m���}���f�B����㗤�����A�l���`�p�}���x���[�܂Œz�������̂ɁA

>>592 ���̏�Ńm���}���f�B�ɋ@�b�������R�@�̎�͌��W�����ď㗤�R���C�ɒ@���Ԃ������Ď��Ȃ�v�ǖC�ǂ���������Ęb�����ǁA�j���̗��ꂶ��P�ɉI�ꂽ��؋�̖V����˂��Ă�����

>>593 ����Ɨv�ǂ̉��l�͊W�Ȃ��b�A�v�ǂ͂������U������Ȃ��ׂɂ���B

�I�����������

������ʏ�̐w�n���n�ƈႢ���݂�铽�����A�ނ����`���đ��݂��֎������B

���������������Ă�̂ɂ܂������ł��Ȃ��̂�

����������ΘA���R�͍Ō�܂Ńh�C�c�̓S�z�������̃m���E�F�[�N�U�����Ă��Ȃ��B

�t�x�݂̏��w���Ȃ�����u����Ⴂ���̂ɁB

>>588 �����@���͊ʎ����̑O��ɗאڂō��E�����ɔz�u��������C�ǂ͂���Ȃɒ����Ȃ�

���C�ǂ������ƕۉ�����ς����琅���ǂ�����ق����ǂ�

>>593 �v�ǂ≈�ݐw�n���\�z���邱�ƂƁA

�����p�̋@�b������q����p�ӂł��邱�ƁA����甽�����������ēG���㗤�������쒀�o���邱�Ƃ͂ǂ��݂����đS���ʂ̘b����

���ݐw�n�\�z���鎖�͓G�ɂ���ɑł����㗤��͂�ɋ��v�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���̂�i�����G�������Ȑ�͂Őw�n���ʓ˔j���悤�Ƃ���Ȃ畁�ʂɌ��ނ��_���邯�ǁj

���͂Ȑw�n���U���\�Ȑ�͂������Ɏ��Ԃ�v���邵�i�h�q���ɂƂ��Ă��h�q��͗p�ӂ̎��Ԃ��҂���j�A

�U������ƓG�����f����Ȃ�㗤���̂��̂���߂���A�㗤�n�_�̕ύX��]�V�Ȃ������Ƃ�������

�{�C���[����C������܂ł̌o�H�Ȃ�ƂȂ��܂Ƃ߂Ă݂����S�R���M�͖����� orz

���{�̋���͉͂����㕜���͑�a���l���ł�������͂����

�����Ƒ��U�͌ォ�珑�������������œ��̓��[�^�[�͌�

�O���ׂ͍̂������킩��Ȃ��̂ŖC������̂�

�����E�����Ə��������Ǔ��{�̂������܂���Ƃ̍����t�A���{�d���͖����A�p�ꂾ�Ɛ����������� hydraulic ����

���{�ƊO���Ń|���v�ƃ��[�^�[�̈ʒu���t�����Ǔ��{�̂͐������[�^�[�Ő����|���v�����A�O���͓̂d�����[�^�[�Ŗ����|���v�����ƌ������ɓǂ߂�̂�

�Ƃɂ����ԈႢ���w�E���ė~����

�v��+��͂̑g�ݍ��킹���ƓG���Ă������

>>599 �Ȃ�قǕ�����₷����

�A�C�I�����͎������L�x�Ȃ̂ŁA�Ȃ�Ƃ��ǂ݉����Ă����Ό����͂�

�Ⴆ�A���L�����N��1-13�ɂ͊e��C�����͂̔z�u���킩��

http://www.eugeneleeslover.com/AMMUNITION/NAVORD-OP-769-CHAPTER-1-GENERAL-DESCRIPTION-TURRET.html ����A��A�g�e�ȂNJe��@�\���Ƃɖ�����H�Ɠd�����[�^�[������A���ꂪ�������[�^�[������V�����_�[���쓮���Ă�Ǝv����

������G�N�Z���}�̖����̂Ƃ���ɂ́A�d�����[�^�[�̎��ɖ����|���v�����āA���̌�ɖ������[�^�[�Ő����g�e��A�����V�����_�[�Ř������̂���

���������ƁA�C�����ɂ������p�C�v���������ޕK�v�����邯�ǁA�d�������̏ꍇ�͓d���������������߂Ηǂ��̂ŁA�@�\���ȕւ���Ȃ����Ƃ����C������

�����A�ǂ����ݗv�ǍD��������˂�

��͂����v�ǂ��ă��}�����

�D�������Ƃ���������Ȃ��m���Ƃ��Ď��R�ɒm���Ă��܂��B

�������Ζ��G�̗v�ǃA�o�I�A�N�[�ɓˌ����Ă������z���C�g�x�[�X�ɂ݂͂�ȋ���M���������

��������ƁA�ǂ��𗧂��������������C�t�����Ȃ��ǂ�

>>606 ���܂��₨����͖��ɗ����Ă�˂��́H

�����݂�Ȕ����Ă���邩����ʂ͓�������

>>606 �Ƃ肠�������̃X���ǂݒ����Ă���B

�V���K�|�[���A�}�j���A�J���[�A�m���E�F�[�ɒ��ڏ㗤���Ȃ������z��݂͂�Ȕn���ƌ��������B

�������Ă��鐅��ɓG����͂̐N���������Ȃ������Ȃ炻�̖ړI�͉ʂ����Ă邩���

�t�ɃA��������������r�ߕ����ē��{�C�ɂ���������������

���̐w�n�͐퓬�������������G�����j�Ƃ�����ʂ������ĂȂ������̐w�n�͂ł��̖V�B�ǂ��𗧂�������

���A�Δn�A���R�̊e40�����A���C���ŊC���𐧈�����\�z������Ȃ��B

>>601 ���w�E���肪�Ƃ��������܂�

���������Ă݂܂������ǂ����ȁH

���ʂɍl���ēd���̕��������C�C�ł��傤����

�A�����J������a�̐����|���v���ăr�b�N���������Ęb�����X����Ȑ̂̕��@�ł����܂ŋ��͂ȕ����̂́c�c�ƕ��ꔼ���Șb�ł������

���������̓��{�͓d�C�W�ォ�������炱�ꂵ�����悤���Ȃ������ł���

798���͓͂������ł������ł��傤���X�ɐV��͊J������ꍇ�d���Ɉڍs���Ȃ����ɂ�

>>611 ���ʌ��ւɋ��ʂ̃K�[�h�}���z�u���ăZ��������܂���

��������D�_�ɓ������Ɏ����Ă�����܂���

�K�[�h�}�������R�����D�_�t�������ɗ����܂���

�v�ǃA�Q�̐l�͂���Ȋ����ł��艟�����Ă��銴���Ɍ�����̂��

��a�̖C������p�����@��500�n�͐��͐���@��1�C��2�@

>>614 �j����͉��̖��ɂ������܂���ł����B�J���������݂͂�Ȕn���ł��A�܂œǂB

���������Ηv�ǂɂ̓n���C���Y��������������Ă���Ƃ����ő�̐�ʂ��������Ȃ�

���m�͎�C���a�̕��C���d������������A���{���������ł��Ȃ������Ƃ�����ł͖�����

>>573 >>577 >�@���{���R���Δn�v�ǂ����ā`�Ɣ��肵�Ă���

������{���R�͂���Ȕ��肵�ĂȂ���B���l�^�́u���j�Q���v�Ƃ����G���Ȃ���

����Ƃ������C�^�[�l�̃V�~�����[�V�����b�B

���e�͖C�p�Ɋւ���m���̂Ȃ��l�̏������L���ŗv����Ɏq�����܂����x���B

�������Δn��ČR�͍U�����Ȃ���������ǁA�ʂɑ�R���H�ꂪ�L��킯�ł�������

��s����������A����̂悤�ɑΓ��N�U���[�g�ł��Ȃ��������疳������Ă��B

�m�[�X�J�����C�i���@1250�����^�[�{���d�@4��A850�����f�B�[�[�����d�@4��

�Δn�̖C��ł́A�R�̏ォ��ዾ�Ő���̓G�͂��ϑ����āA��p���狗��������o��

>>618 http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_16-45_mk6.php http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_16-50_mk7.php ������ƒ���

>>573 >�@���{���R���Δn�v�ǂ����ā`�Ɣ��肵�Ă���

���̘b���̌��l�^�́u���j�Q���v1999�N11�����Ƃ����G������

>>618 �����Ȃ�g���̂͊C��������A�R��Ă��Ђ̐S�z���������r�������l���Ă����

���ہA���Ȃ�ʁX�R���Ԃ�����������

���m�͂��͂̕��C�ł͖������g���Ă��邩��A���R�Ƃ��Ă͏����ア����

>>621 ����͒P�ɓ��{���v�ǂ�������ƃ����e���Ă��Ȃ������ƌ����Ă�ɉ߂��Ȃ�

���{���R���g�A���`��V���K�|�[�����C�H�U�����Ȃ��������Ƃ��n�߁AWW2�ŗv�ǂ𐳖ʂ��琅��͂��U�߂�����͖w�ǂȂ��A�����Ă��m���E�F�[�̃u�����b�q���[�̂悤�Ȗڂɂ��������Ƃ�����A�v�ǂ̗D�ʂ͏펯���������������Ă���

>>620 ����ł̓����^�i�ƃA���X�J��

�����^�i

�@1250x10�@�^�[�{���d�@

�@500x2�@�ً}�p�f�B�[�[�����d�@

�A���X�J

�@1000x4�@�^�[�{���d�@

�@1062x4�@�f�B�[�[�����d�@

�C�����v�d�͂���l����ƕĐV��͂̃f�B�[�[�����d�@�̓m�[�X�J�����C�i��2�C���A�A���X�J���S�C����������̂ɑ��đ���͍͂ł��o�͂��傫�������^�i��1�C������Ɠ������邾���Ȃ�

(�^�e)��(�g�e+�g��)��(����)��(���+���U)��4�H���ɕ����Ȃ��ƃA�C�I�����f�B�[�[�������ł�1�C�����������Ȃ�

>>618 >>624 ���{���d���ɖ����g�p�����̂ɐ�͂͐����������̂͂����̃A���ł���

��͂̏ꍇ�����ɂ���ƕK�v�Ȗ��ʂ��d���Ƃ͌��Ⴂ�ɑ�������

�r���{�[������@������������@orz

�A�C�I�����̏ꍇ�@�֔z�u�����x�ɑS�d���r���̉\���͒Ⴂ

�͂��A�A�C�I���̃^�[�{���d�͂͂����ԗ]�T������1��敪�c���Ă邾���ł�2�C���]�T�A��肭�肷���3�C���������Ȃ����������ł���

>>625 >�m���E�F�[�̃u�����b�q���[�`�펯������

����Ȃ��Ƃ��L�������ǁA�t�B�����h�Ƃ����n�`�͖k���Ɠ�������

�����m�ł͊W�Ȃ��ł��傤�B

�ɂ߂ē���Ȏ������ʉ��E�펯������̂͊ԈႢ�ł���

>�@��̖͌^�ł̓I�X�J�V�{���O�v�ǂ���̖C�����d���m�̓u�����b�q���[�ɖ����������l�q���Č����Ă���B

>

>�C���̕���1�L�����[�g���Ȃ��āA�����狌���C�ł�28cm�C�e�𐔕S���[�g���̎��ߋ����ŐH�������^�_���Ⴗ�܂Ȃ��ł��傤�B

http://sazanami.net/20170326-tv-anime-youjo-senki-norway-oscarsborg-fortress/#i-4 >>630 �ق��F�_���n���C���̂���ɂ͘A���͑���2�K�v�ƌ������͉̂R�Ȃ̂��H

���̔F�����ԈႢ�Ƃ������̂�2�����̃n���C���Y���炢�Ŗ�������Ă��邪�H

�t�B�����h�̉�������Ȃ̂�

�P����WW2�ł͉��ݗv�ǂ͎���x��ȎY���ƂȂ�ŔF�߂��Ȃ��낤

�Ȃ�ł����Ƒ傫�ȖڂŌ����Ȃ��낤

>>616 ���ۂɔn�����Ǝv����

�g������Ō�A����ł��݂��łт�l�ȑ㕨�Ɋ�����₵����

>>633 ���łŋ��͂ȖC����������ݗv�ǂ�������āA�Ȃ�ׂ����Ȃ������̂������̗��j

���̎��������ĐQ�������������Ă������͂͂Ȃ�

���܂��n���C���Y�Ȃ�H

>>636 ����œn�m�\�͂�WW1�̍�������I�ɔ��W����WW2�ł͉��ݗv�ǂ͖��p�̒����ƂȂ�܂����Ƃ�

�߂ł����߂ł���

�v�Ǒ��Y�ɂƂ����Ⴛ��u�[������������

�鍑�C�R���O�W������~�낵��12�C���`�C��

���@���K�[�h�����������e���ϑ����[�_�[type930�́A���Ƃ��Ɨv�ǂ���̎ˌ��p�Ƃ��ĊJ�����ꂽ����

>>638 15cm���̉��ݖC�ݒu����̂ɂ��l�ꔪ�ꂵ�Ă��@�B�͕n��ȓ��{�R��30cm���̖C���O�n�̖h��w�n�ɐ�����Ȃ�Ė����Q�[�ɂ܂邵

>>636 �ނ�̏������݂͖������O�����̊��z�ɉ߂����A�����̗��t�����Ȃ�����[�ǂ����邾�����ʂł��傤

�����A��D���Ȑ�͂����C�ɗ��Ƃ������Ƃ�S��I�Ɏ��ꂪ�����݂̂���

�����͏�ŏ������ʂ�

�J�풼��̍��`�U���펞�ɁA

>>639 �n���C�̗l�ɍU�����ɐi�U���[�g�I�ԗ]�n�̖����ꏊ���Ɨv�ǂ͐��Ȍ��ʔ������邾�낤��

����������ɂ����Ă͂��������i�U���Ƀ��[�g�I���̗]�n�̖R�������͖w�ǖ����v�ǂ̉��l�͌���I�Ȃ��̂�����

����ȏ�ł��ȉ��ł������Đ����N����͂��v�ǂ�苭���Ƃ��A��͂��v�ǂɗ��Ȃ�ĔF�߂Ȃ��Ȃ�Č����Ă���l�͂��Ȃ���

�J���[�ɓS�ǂ̉��ݗv�njQ���\�z����Ă������狗���I���X�N��`���ăm���}���f�B�[���㗤�n�_�ɑI�A���R�B

�}�W�m�v�ǖ��G�}�������Ă�ˁA����

>>645 �}�W�m���𐳖ʂ���˔j���ăt�����X���������������j������̂��B

�m�������B

�n������ʂɒނ�Ĕ�Q�S���X���̖ʖږ��@����

�}���[�����̖��т͑啔���͓˔j�s�\�A

���ݐw�n���p�_�҂͉��݃m�[�K�[�h��@�ł��������Ă���̂��H

>>614 ���ւɌ����|�����x�����������u���Ă܂����B

���ւ�������ċ��ɓ��܂�܂����B

���ꂪ�����Ƃł������̂��낤���A�����ʁB

>>648 �}�~�͂̎g�������ԈႦ�Ă�Ǝv����

>>650 �ɘ_���������Ȃ����瓪�̈������ۗ���

���̏ꍇ�Z�R���͗ǂ��Ƃ��ċ��ʂ̃K�[�h�}���ق����ł������̌�������h�~���ʍ������̂ɂ��Ď{��������������̂�����

>>644 �ƌR�̗v�ǂ��ė��R�����łȂ��A���ݖC��͊C�R�A

���˖C�w�n�͋�R���Ė��Ȗ������S���Ă�ƂȁB

>>652 �x�������p�_�������A�Ƃ����咣��

�ɘ_���������Ȃ����瓪�̈������ۗ��Ȃ��ău�[�������|����

�܂��A���ʌ��ւƂ��K�[�h�}���Ƃ��Z�R���Ƃ����œˑR����Șb�����o�����̂��͒m��A

����₷���Ⴆ������̗���đS�R�킩��Ղ��Ȃ����I�O����ăp�^�[�����唼���Ă����ˁE�E�E

>>651 https://dictionary.goo.ne.jp/jn/227125/meaning/m0u/ http://wakariyasuku.org/shuudann10.html �����v�ǂȂǂ̐w�n�ɒu��������A

���̐w�n�A�v�ǂ��U������̂ɕK�v�Ȑ�́A��Q�̑z�肩��A

���ڂ̍U�����T����قNj��łł���Η}�~�͂��������Ƃ�����B

��͂��C���͂̎�͂̎���ł͐�͂̐������͂̃o�����[�^�[�Ȃǂnj���ꂽ�B

��ꎟ���O�̃h�C�c�̓C�M���X�ɕ��Ԃقǐ�͂�������B

�������炢�̐�͂ŋύt������ΐ푈��}�~�ł���ƍl�����B

�����͂����͂Ȃ�Ȃ��������ǁB

�}�~�͂Ƃ͑���Ɏv���~�܂点��͂ł����āA

���̕��@���������܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B

>>613 ������a�̎�C���͂�d���ɂ���ꍇ�A���Ɖ������K�v�ŁA���̔��d�@�̂��߂ɂǂ̂��炢��

�d�ʁA�X�y�[�X��v����̂�

���̌��ʂƎj���̐����n�d�ʁA���v�X�[�X�Ƃ��r���Ă݂Ă��ʔ���������

>>632 �@

>>630 >�@�t�B�����h�̉�������Ȃ̂�

���ɓ���

>�@�m���E�F�[�̃t�B�����h�n��͂��̓���Ȓn�`

http://futaritabi.net/archives/6787861.html >�@��͂��v�ǂƐ킢�ɍs�����Ƃ����A�P�[�X

>�@��͂̊y���Ȃ�WW2�Ŏ��Ⴊ�����đR��ׂ�

�����m�ŌJ��Ԃ���Ă����j�������A���{���C�R�̗���C��͂����Ă�����I�ɔj��Ă���

>>625 > ���{���R���g�A���`��V���K�|�[�����C�H�U�����Ȃ�����

���R�ɐ�͂��������͖������A�����̊C�R�̓A�����J�͑��ւ̔����Ŏ��t

���ꂪ������A�܂�G�͑��̋��Ђ������Ȃ�A��햖���̃A�����J�̂悤�ɐ�͂��͖C�ˌ��Ɏg���|����

>>657 ����C��Ɨv�ǂ͕ʕ�

���ƁA���V���g�����ő����m���ׂ̗v�lj��͋֎~

���̃X���ł͏펯���Ǝv���Ă������A�����ł��Ȃ��H

���̖����_�j����ɗ���낤

�ނ���v�Nj��������Đl�̕����Q�[���]���C������

WW2�ŗv�ǂ͑��݉��l�����������Đl�͂���P�̂̔\�͂������Ƒ傫�Ȏ��_�ŗv�ǂ̑��݉��l�����Ă�Ǝv��

�����I�ɂ�

>>634 �̈ӌ��ɓ��ӂ��A��͂Ƃǂ����������Ȃ�Ă��ꂱ���Q�[�����_�ŋc�_�͕s�т������Ƃ���

������܂��Ⴄ��

���q�l�͖ڂ̑O�̋����ア�����킩��Ȃ�����ˁB

�Ȋw�Z�p�̐i���̉��b�ŗA���\�͂ƕ�⋔\�͂�����I�Ɍ��サ��WW2�ł͍U�ߎ��

�u�ǂ�����U�ߍ��ނ��v�u�ǂ̐���I�Ԃ��v�̑I�������ߋ��̐푈���������ƍL����

���̌��ʁA���̎��R�x�������Ȃ��đ�R�̋@�������g�o����l�ɂȂ���WW2�ł�

�u����͓����Ȃ��v�u�G�Ɏ����̐��ʂɗ��Ė��Ȃ��Ƃ��̉Η͂��o�������v�ƌ���

�h���I�Ȍ��_��w�������v�ǂ͑��ΓI�ɂ��̉��l���������A�����͂����]�����Ă���

����͗v�ǂ��̂��̂����U���͂�h��͂̕]���Ƃ͈قȂ鎟���ł̉��l�ςŁA�����F��

�Ȃ��l�Ɨv�ǂ̑��݉��l��_�������Ă��i�v�ɘb�܂荇��Ȃ��Ǝ����͎v��

�P���ɉ��ݗv��VS��͂ŃK�`���R����������ǂ������������Ĕ�r�͊y�����y��������

�������ɘb������₷���̂��낤���ǁA�����WW2�ł̗v�ǂ̉��l�Ƃ���̂͂������

�Ⴄ�Ǝv��

���ꂩ��v�ǂƏd�C�͊�{�Z�b�g���A�d�C�������Ȃ��v�ǂ͂����̏d�w�h��w�n�ɉ߂��Ȃ�

����u���ݖC��VS��͂ǂ����������v���Ęb�̒��ł͏��O���Ă����Ǝv�����ǁA������̕���

�o���㗤�x���U���ł͖̊C�ˌ��̗L�p�_�ł͏d�C�������Ȃ����ݗv�ǂł��h�䑤�̐�����

�i���㗤�j�~�\�͂̉����j���Ċϓ_����͖����o���Ȃ����݂��Ǝv��

�����������l������Ȃ�

>>647 �̉��ݖC��X����������������̂�

>>659 > ����C��Ɨv�ǂ͕ʕ�

����C�䂠���Ă̗v�ǁB�������C�̑傫���ɋK��͂Ȃ��B

�C�����ł���h�q���鑤���v�ǂƎ咣����Ȃ炻��͗v��

> ���V���g�����ő����m���ׂ̗v�lj���

��͌����Ɠ������֎~�B�����ď�����͊͑������ɑS�͂𒍂����B

�v�ǂȂnj�B�Ȃɂ��d�v���͖����������킯

���̏���C�R��͐����̃L�����Ȃ����̂����������

���ݗv�ǍU���ɕK�{�Ȃ͍̂q���͂ł�����

���ݗv�ǂ�������Ȃ���

96�����U���O�H�ƒ����ŗʎY���܂����Ă�����Ȃ������킯��

�ǂ����ʎY���Ă������������Ȃ����A��@�ɘZ�l�����l���K�v�Ȓ��U���ґ�߂���

�y�j�㏉�z�@�@�@�e���p�V�[�ʼn����@�@�@���}�C�g�k�[�����@�@�@���ʃE�T�M�����\�@�@�@�y�t�e�n�z http://2chb.net/r/liveplus/1521681235/l50 >>669 �����̃X���Ⴂ�͗ǂ�����

�S�������̖����X���Ⴂ�b�͎~�߂��

�J�펞�ɑ�a�^��1000�ǂ͗~��������

�E�E�E�Ƃ��Ȃ番���邪

���������ƕ����邩��I����ĂȂ��

>>665 �T�C�p���◰�����̖C����A���{�͗v�ǂƂ͌����Ă��Ȃ�

�v�ǂ́A�C�����łȂ��A���G�A�Ə��A�h��A�e����~�܂Ŋ܂߂��V�X�e���Ȃ̂ɁA����𗝉��ł��Ȃ��������݂���������

�h����Ə����u���A��͂ɂ͍͊ڂ䂦�̃T�C�Y��d�ʂ̐���������̂ɑ��A�v�ǂɂ͖���

������ł��傫�������ϑ����u���A�W��100���[�g���n�_���낤�Ɛݒu�ł���

�p�ĂȂ烌�[�_�[�����R����

�܂��A��͖͂C���ȊO�̑D�̂����Ă��͂��X������g�e�ł������͉�����

�v�ǂ͖C��̉��ɒe�����Ă��_���[�W����

�v����ɁA��͂͗v�ǂƔ�r���āA�ϑ����u�͏������ĒႭ�ĒZ���ď��Ȃ�

�܂萸�x���Ⴂ

���Đ�͂̓I�̓f�J���A�X�Ɏア�̂ő����ϐ����Ⴂ

�v�ǂ͐��h�q�̕��킾����A�Ηv�ǂ̐퓬���N���邩�ǂ����́A�ЂƂ��ɍU�߂鑤�̑I��

WW2�őΗv�ǖC�킪�N���Ȃ������̂́A����͂��v�ǂƂ̐퓬�����������

����������͂̈Ӌ`�͑���̐�͂Ɨm��ʼn��荇���邱�ƂȂ���

>>674 > �T�C�p���◰�����̖C����A���{�͗v�ǂƂ͌����Ă��Ȃ�

�ꉞ

�u�����̗��������v�@�����ꗘ�A����L

> �R�����悵�ăT�C�p�����͓�U�s���̗v�ǂł���Ƃ����Â��Ă��������ɁA�e���͑傫�������B

>�����p�@�������͎����ꔪ���A�u�}���A�i�����ɂ����Ă͘Z���������炢�c�R�����̎U���ɂ��A�G�ɑ�Ō������������...

�T�C�p���͎��̗v�ǁB

���o�E�����q��v�ǂƌĂꂽ�肵�����A�v�ǂ̒�`�Ȃ���ɂ���Ă��ς��ł���

�q�g���[����������Ŏ��̊W�����v�njď̂��D���������悤��

�����ŗv�ǃX����������������Q�[���[��

���������Β�����v�ǃ}�N���X�̃}�N���X������Đ�͂Ȃ�ȁA�܁[1200���[�g���������͂�������v�ǂƌĂт����Ȃ�C�������킩��

�S��1200m�Ƃ��^�ʖڂɃh�[������C�ɏo�����

>>682 ���]��͂Ȃ�R�ł��邾�낤��

>>683 �O�h���̗͂l�ɁA�O�X�^�t�A�h�[���ƃp���C�����ڂŃ���

������10�{�T�C�Y�̃[���g���f�B�[�R���猩����l�ԂŌ���120���[�g���T�C�Y�̋쒀�͂Ƃ���q�͂Ƃ����������b�������Ƃ������W

>>681 �����b�����S�ɉߑa���ċ��邪�v�ǃX���͊��ɂ��邵�A�v�ǂ��ʂ�����������F���ł��Ȃ��z�͌�ĂтłȂ��B

�����q��@���j������a�����Ȃ����̒���������

�j����͂Ƃ������q��@�������Ɨ��s�Ƃ���ς����獢���

>>679 https://ja.wikipedia.org/wiki/ �v��#��O�A�풆�̓��{�̗v��

���{�ł͗v�ǂ������łȂ����͖��m�A���ꂩ������������Ȃ��͊W�Ȃ��B

�@�������ނ̂łˁB

>>688 ���Ɍ����Ă����邯�ǁA���������N�͈�̉��̃Q�[����z�肵�Ă���̂��ˁB

�n���̈�o���ŃQ�[���Q�[���ƘA�Ă�������킯�ł͖������B

�N�������咣�������̂��͒m��A�v����ɘ_���I�ɘb���ł��Ȃ�����l�i�U���ɑ���̂��낤�B

>>689 �M�ߐ��͂Ƃ������AH45���܂Ƃ��ɓ�������T�C�Y����Ȃ����̂ȁB

�C���t�����̂͋������Đ�������Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ƃ͌����A�^���J�[�����剻�͎~�܂�����50���g�������ł͖������B

���̍��ɂȂ�ƈ����ȑO�Ɍ�����������ɂȂ邪�B

......��������̓X�������Ă̂��������F�����Ă���Ȃ����ȁH

>>692 ���߁[�̂���Ă�Q�[���Ȃ�Ȱ�

�������Ƃ��̉ߑa�X����グ�Ă��

>>694 ����͂������̑䎌����B���݂��ꏊ�Ƒ���͕ق��닶�����B

>>695 ��ɂ킴�킴�A���J�[����ė��Ƃ��ĂȂɑ��l������Q�҃d�����ĂN�\

�������炳�����ƃX���`�͏�����

>>696 ����ɂ��������N�\�Ɠ���Ȃ��Ƃ���ׂ�Ȃ��Ƃ̓A�����J�l����B

���肵���o���Ȃ��Ƃ��m�����������Ȃ����B

�@�F�X�����Ă��܂����A�u���{�z��j�v��u����𒆐S�Ƃ������{�̌��w�H�Ǝj�v�u���{�̗v�ǁv

�@�C���v�ǂ͎��g����邾���łȂ��C���˔j��j�~���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂��A��L�̍���C��ł��ˊE��180���B

>>689 �v���U��ɐ�̓X���炵���U�肪�E�E�E�B

��C���a�Ɋւ��Č����ƁA46�Z���`�C������ł����Ɍ��x���Ă�悤�ȋ@�����܂��ˁB

����ȏ�˒������Ă��A���̋����Ŗ��������҂ł���ˌ��Z�p�������邩�Ƃ�����肪���邵�A

�P��������̈З͔͂��˒e���̑����ł�����x�͕₢�������E�E�E�B

�Ȃ̂ŁA������ڂ����͂̑傫�����A��a����^�i�{���ŗ���������Ȃ����Ǝv����ł����B

����܂�傫������Ɖ^�p�ʂł̕s�������邵�B

������{��L���ȗv�ǐ^�c�ۂ�����̎�͂�H���~�߂ĉI�����Ƃ����Ƃ���͐�����������ȁA���Ǒ��邪������܂ŗ����鎖�͖�������

�����܂ʼn�����d�˂ėǂ��Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ăق����M���͐����֘A���낤��

���R����̖{�����Ƃœǂ߂���X�Ƃ��閈��

�����������Ő�͒��߂����ˁH�ƂȂ����Ƃ��ɐ�͂͂��킽

>>700 �����z�肷��̂��ʔ����V�тł͂���B

����̂g���͑傫�����̂͌����I����Ȃ����A

���b���͌����f���Ă��Ėʔ����Ƃ���B

�ʎY�\�Ȍ����Ƃ����������������̂��낤���ǁB

>>689 > ��͉͂����܂ŋ��剻�����낤��

�����ȋ�z�ݒ肷������A�f���Ƀ��V���g���R�k�Ȃ��ōl�����炢���Ǝv���B

���Ԃ�46cm�C��51cm�C��͂��S���S�����鐢�E�ɂȂ��Ă��͂��B

��������͂̎�C�𗤏�C��ɓ]�p���邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ�̂ŗv�ǂ͕n��

���b�͂̎���ł��ł�18in�N���X�͎������Ă�킯����

�t���[���A�X�@�u�Ђ�[�I���A�X���C�݂����v

>>706 20�C���`�͊m���ɍs������

����ȏ�͂ǂ�Ȋ��������

�h�[����80cm�͗��ɖ������Ǝv������

���ˑ��x��2�`3���J�����Ⴄ�̂͂�����ƒv���I

>>698 ���̐���}������Ǝ��j�A�������[���ɌŒ肷�邱�Ƃŋ@�\���ȗ����������ʔՂɌ������Ȃ��B

��r�I�����̕��ʔՂł��\���Ȑ��\������ꂻ��

>>706 �C�e�̈З͂��傫���Ȃ肷���đΉ��h��͎̂Ă邩������Ȃ��ȁB

��C�e�ɑς���鑕�b������͖̂C���ƒe��ɂ����Ō�͏��m�͎�C�ɑς������x�Ƃ��B