◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:

初心者質問スレ その123 YouTube動画>8本 ->画像>31枚

動画、画像抽出 ||

この掲示板へ

類似スレ

掲示板一覧 人気スレ 動画人気順

このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/denki/1513727831/

ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。

/゙ミヽ、,,___,,/゙ヽ

i ノ 川 `ヽ'

/ ` ・ . ・ i、 初心者発 質問スレッドです。

彡, ミ(_,人_)彡ミ

∩, / ヽ、, ノ スレのルールをよく読んで

丶ニ| '"''''''''"´ ノ みんな仲良く教え合いましょう

∪⌒∪" ̄ ̄∪

初心者質問スレのルール

・回答者のルール 初心者を笑うな。回答者にも同じ時期があったはずだ。彼らの気持になれ。

真意をうまく聞き出すのも先輩の能力だ。

・質問者のルール 他人にわかりやすい説明を心がけて。ここには「超人エスパー」は居ません。

回答をもらったら「ありがとう」と謝礼せよ。

× 華麗に放置される質問

・自分で努力していない質問、 ・「実は、○○がしたいんです」、 ・「回路図をお願いします」

・「宿題の解答が欲しい」、 ・マルチポスト(複数スレに同質問)、 ・専門用語や変な省略語の使用

・違法なニオイぷんぶんの質問

こんな質問には、回答しません。全力放置されます。

◎ 解答が得られる質問

1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問

2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→ http://www.google.co.jp/

3) 回路図や写真がUPされていて、

アップローダ→ http://img.wazamono.jp/pc/ http://imgur.com/ http://www.gazo.cc/

4) そして、精一杯の説明がされていて、

5) あなた自身の予想が書いてある、

そんな質問ならレスあるかも。それでは、質問どうぞ~

前スレ/過去スレ:初心者質問スレ

その122 http://2chb.net/r/denki/1481408641/ 2016/12/11~

その121 http://2chb.net/r/denki/1479126696/ 2016/11/14~

その120 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1475885860/ 2016/10/08~

その119 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1473343875/ 2016/09/08~

その118 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1470235321/ 2016/08/03~

その117 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1466614392/ 2016/06/23~

その116 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1462359972/ 2016/05/04~

その115 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1459385213/ 2016/03/31~ ((()(()())()(()(())(())()(()))())(())))())(())((())(()))(((()((()))(()(())))

((()()()()()))))(()(((())))(())(((())))())((()()())))())()))))))(((((((()(((

(()))())()(()())()())(()())()((()))()(()())(()(()())()))(())()(()()()((()()(

()())())))((())))()))((())))((()((())))((((())))(((()(((())((()()))))(()()((

)))()((((()))(()()(()()(((()())()(()((())(())())((())(()())))()))())()()))((

((())(()((()(()()(((())))()()))))()(()))))(()())(((())())((((((())(())()))))

)(()((()))))()((((()))))))(()))())()))((()((()()))()(()(())()())())(((()((((

)(((((()((()))((()))))))())((())()))((()))()))())))(()((()))((()()(())((()((

))())(((())((()))()))))((()((()))((())()(())((()(()()()))(((()))()())()((())

)()(()(((())))((()()(((()))()))))())((()(())()(()())()())((()()()()()(()()))

((()(((()((())()()()))(()((()))(())))))()())()(((()(()())()))(())()(()())())

))()(()()(()((()())((())(()))(()()()))())()((((()(((((())())())()(()()))))))

))))()((()())((()())))())(()))()(()()))((()()(((()((()((()())(())(()(()())))

(()))())(()(())(())()((()((()())))))()(()())()()()(()())(()))()))(()(((())((

))(()()()()(()))))())()()())()(()())(()()())((((())((()()()))((()()))())((((

())(()())()(()())))(()))(())()(((())()))())(((((()((())()())(())()()(())(())

())((()))((()()))(((())()((((((()))()((()()(()()())()))())((())()))()()())))

(()(((())((((()()()(())((()(((()(()))(()))))())())())(()(())))())()()())()))

)))(())()(())())))()))()()()(()())()((()())()((())))((((())()(())(()((()(()(

((()((()))(()))())()))()()()))(((())())(()(())))())())()()()(((())(((()())((

)())))()(((()(()(()))()(()(()))))())))()()())())((((((()(((())(())(())()(())

()))(())))())))(())(()((((())(()))())()(((())))()))()()(()((()()))()(()(((((

)))()()))(())())()(((((((())()(()))(((()(((()()))(((()(()(())())))))(())()))

()())())((())(())()((()()(())))))(()()()()((())))(((()(())))()))))(()(()((((

())()(()())(()(())())(())(()))()()())))))()()))(())(()((()((((()(())(())((()

()(((((()((((()))(()))(((())))())())())))())()(((())(()))))())()(()((()))()(

)((())()))()()((())(()()())(())))(()))))(()))))()()))(((()()((((((()((()(())

())(((())((()())((())())()()))((((()()())))()(()()())())())())(()()()((()))(

(())()))()(((()((()((()((()()(()))((()(()())(()))()())(()()())))())))()))()(

)(()(((()()(()())))))((()(()((((()())(())()))(())(())((()(())()))))))(((()))

))))(()((()()))()(()())()))()(()(()()()())((())))())()()))))(((()((((((())((

)()((())(()())(()((((((()()())(((())(()))))))(()(()))((((())())()(())))())))

())((((()())((((())(()))))))()(())()(((()(()())))()())()))))))((()(())(((()(

)()))()()())()))(()))))))((()()())(((((()(()()())())))(((((()(()((()(((())))

((((())((()))))))))((())(()()())))))))())))()()(()))(()()(((()(()((((((())((

((()())))()(()(((()(((((())()()()))()()(()(()())(())()(()()(()))))()(())))))

()()()))())))())((())(()()()))(()())(()(()))))))((()()((()))((())()(()((((((

)()))))(()()))()))())()()()))()((()((())((())(())(((()(((())())(((((())))()(

)(())()())(()((((()()))))(()())(()(()()()())))())()(()()))(()())()()())(((((

())(()(()())())(()(()((((()()))())(((())())(()((()()()()(()))))))))(())()(()

)())()())()(()(((())()()())((())())()()))()((()(())())))()())()(()))(()(((((

))(())()()((((()(((()(()))))))))())(())(((())()))(((()))))))())((()(()(()(((

)((((((()))((()(()()((()()(())()()))(())(())(()))()()()()()()))))((()()())))

((((()(((()(())))(()())))())()))(((())((((()()))(()))(())))((()()(()())))())

()()))(())()(()()))()((()(((())()))()((()(()())()()(()((()()))()())())))()((

()()))(()((((((())(()))()(((())()))()(()()))(()())())((()))()())(()()(())())

)))((((((()()())))(((()(()(()(())(()(())()((())()))()())((())))))((((())))))

()()()()))())()())(())()(((()(((()()()())())()()((())())())(((()(())(()))())

)))(())(((())(())(())))((())))())(())))())(((((()(()))())))))((()((())((((((

()()))((((())))())(())(()(((())((()(()(()((()()()()())))())())((()())()))())

時々見るけど何じゃらほい

文字が浮き出るわけでなし、括弧だらけになるというどこぞの高級言語を揶揄したいのだろうか?

>>3 ずっと昔の2chmateが落ちる書き込みらしい

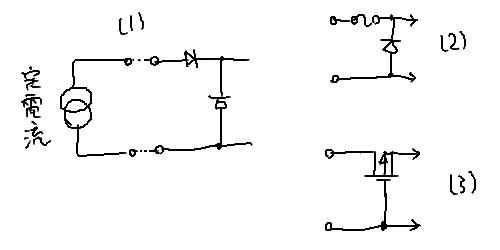

すみません、質問いいですか? むかし、オンディレイ回路希望の人がここにきて、

いろなひとが色んな回答したのだけど、おおこれは!と唸らされたのがひとつあったんです。

質問は、こどもたちを沢山乗せる車に、ビデオモニターを5機くらい設置したい、

車のエンジンスタートに少し遅れて5機全て電源が入るようにしたい、遅延時間は厳密な必要はなく5秒程度、

手持ちのリレーがあるのでそれを活用したい、というものでした。

555タイマーを使ったらいいとか、遅延リレーを買い直すべき意見が出たと記憶してますが、

555だと別電源が必要になるし、リレー買い直しは条件を満たしていません。

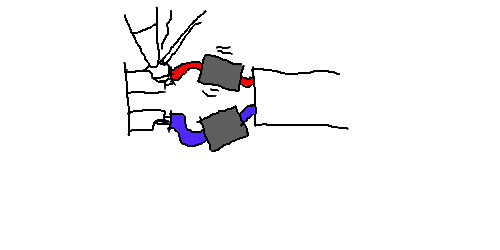

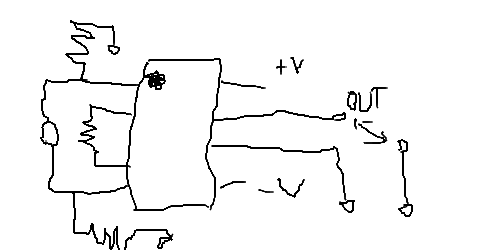

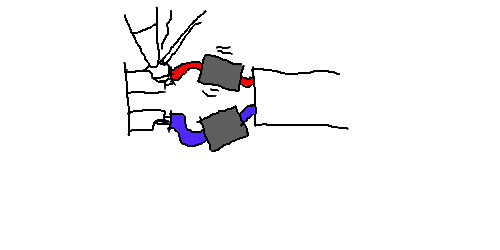

これは!と思った秀逸回答は、トランジスタでリレー自己保持回路を駆動するもので、

トランジスタのベースに大きな値の抵抗とコンデンサを

それぞれ電源とゼロ電位との間につなぐというようなものでした。

コンデンサ充電時間分遅延できるというものです。

ただ、自己保持回路がなんのために必要だったかなど、

記憶がはっきりしないので過去ログを探しに来たのですが、見つけることができず、ここにきてしまいました。

オンディレイで検索しても、あのときの回路は出てきません。

原理そのもの。リレーをドライブしているトランジスタのベースの時定数を大きくしただけ。

自己保持はディレイ回路とは無関係。それがなければスタート信号を入れっぱなしにしなければならない。

ついでに言うと他の案はディレイ時間よりスタート信号が短い時を考慮している。

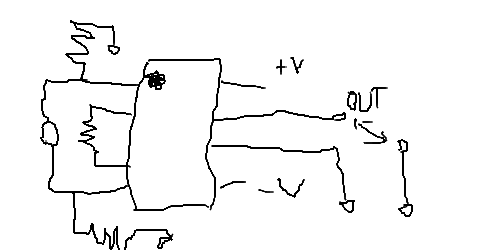

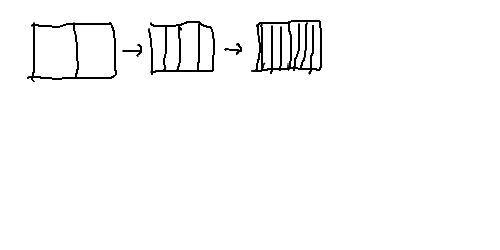

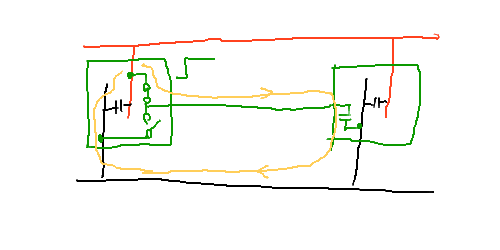

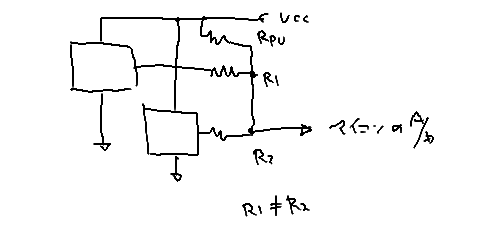

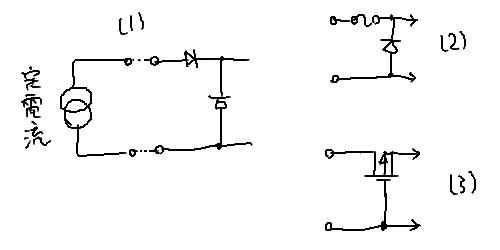

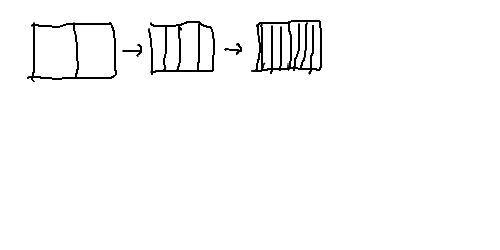

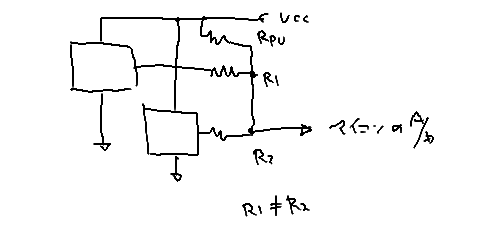

トランジスタでNOT回路やオープンコレクタによるNORはよく見ますが、

AND(NAND)を作りたいのです。

Trを2段重ねして出来そうな気がするのですが、みたことないので、

なにか致命的な問題があるのでしょうか?

http://2chb.net/r/oekaki/1512867544/3 >>13 昔のロジックICでRTLのNANDゲートの内部回路はそうなっていた。

でもNANDは段数が増えるとノイズマージンが小さくなりバッファを入れる必要があった。

そのせいだと思うがRTL時代にはロジック回路は基本的にNORの組み合わせで構成していた。

DTL/TTLでは入力段がロジックを受け持つのでNANDベースの構成に変わった。

単に使う必要がないので見かけないだけだから、必要ならその回路を使っても問題は無い。

商用100Vで動く機器の電源ケーブルなのですが配線の取り回しの関係でなるべく細くしたいです

一般的な15A対応のケーブルは太すぎます。しかし絶縁性能などが低いのは安全上困ります

流れる電力は10W未満なのですがちょうど良さそうなケーブルって無いでしょうか?

>>16 その太すぎるという一般的ケーブルは直径何㎜で、お望みのケーブルは何㎜なの?

>>16 一般的な7A対応のAC電源ケーブルではだめなの?

キャブタイヤの必要もなくて電流も少ないのなら一般的なACコードは0.75sqの平型電線。

定格はAC300V7A。(違うのもあるかも)

1~3A程度のACケーブルがあれば私も使いたい。

趣味の電子機器の電源は数W~数十W程度。

ACケーブルの太さの支配的要因は、多分電流容量ではなく

また絶縁耐圧でもなく、踏んづけたり引っ張ったりしたときに

断線しにくいとか、芯線が露出したりしないように、ってところで

決まってる(決めてる)んじゃないかな?

それとも、電取とかPSEで決まってる?

https://www.amazon.co.jp/dp/B00OPO63HQ このDCDCコンバーターを5V入力で試用してみた所、半固定抵抗を回しても

3Vになった後僅かに力を入れると一気に3.6Vまで飛び、戻すとまた3V、

一旦ぐるっと回して戻してもまた3V-3.6と無段階では無い様な感じで

狙った電圧に調整出来無かったのですが、

https://www.amazon.co.jp/dp/B0199PUC3G この様な多回転タイプの半固定抵抗の物なら0.1V単位で調節出来るのでしょうか

>>22 抵抗変化に対して連続的に電圧が変わらないなら、少なくともその領域は不安定だから使えないね。

制御が安定せず発振でもしてるのじゃない?

>>22 使いたい電圧が絞れているなら半固定抵抗の固定子に直列に抵抗を入れて可変範囲を狭める、つまり摺動子の動きに対して可変量を小さくするのがいいと思いますよ。

回路を解析して必要十分の可変量を得られる抵抗と可変抵抗の組み合わせを算出して下さい。

簡単な計算、オームの法則で求まります

>>22 どんなIC、回路なのかがわからないのではっきりとしたことは分からないのだけど、

Q&Aを見ると、

>規格内で入出力電圧差は2V必要なようです.

とあります。

5V入力ということですので、3Vより上はきちんとした電圧制御になっていない

可能性もありますね。

>>22 270度くらいしか回せないやつを無理矢理回したんじゃないの?

壊れてるかも。

多回転のやつは限界を超えると空回りするようになってるから

その心配はないね。

>22

そのタイプのVRは力掛けるとすぐ空回りするよ。

そんなもん。

この部品は何度も調整しなおすような個所に使うものじゃない。

自動機で調整し、その後はいじらないという使い方を想定した部品で数10回転くらいしか動作保証されていないんじゃなかったかな。

接触を確保するため数回空回しできるようストッパなしで1回転するはず。

ダイソーの角型ソーラーガーデンライト買ったら昇圧ICがよくあるYX8018じゃなくて1803Bとか書いてある4ピンのやつだった

いまどき珍しい封入されてないディスクリート基板設計。YX8018と比較しながら基板を追っかけるとどうも

ピン#1=CE, #2=LX, #3=VDD, #4=GNDみたいなんだが電流特性とか詳細がわからない

だれか知ってる人いない? ググっても見つからなかった

>>22 そのボリューム(VR)は、クルクル回るように出来ているので、心配ありません。

270℃で止まるタイプではありません。

そのため、端っこまで来て、行きすぎた途端に、最大抵抗か最小抵抗になってしまうので、

電圧もそれに伴うと予想。

電圧を変化させたければ、VRに直列か並列に抵抗を入れて、値をずらす必要があると思う。

レスありがとうございます

>>18 そういえば確かに一回り細いのがありましたね。その辺が下限なのでしょうか

探してみます

>>22 3Vが5V入力時の上限出力電圧で、3.6Vに飛んだときはスライダーが抵抗体からはずれてオープンになっている=フィードバックがかかっていないときですね。

スライダーはかなり小さなハトメ状の金属で止められているのであまり丈夫に出来ていません。何度も動かしていると接触不良を起こしますよ。

家で不労所得的に稼げる方法など

参考までに、

⇒ 『武藤のムロイエウレ』 というHPで見ることができるらしいです。

グーグル検索⇒『武藤のムロイエウレ』"

94MZO4ZQHH

ACアダプタで質問させていただきたいのですが

入力100V 50/60hz 20VA

出力 10VDC 1000mA のアダプタの代替品として

出力が12V 2000mAのものは使ってもよいのでしょうか?電気屋さんで聞いたら難しすぎて理解できない説明された上もうそのタイプはないと言われました(T_T)

>>34 使う相手にもよるけどわからないならやめておいたほうが無難

何に使うのですか?

>>38 壊しちゃうわけには行きませんね

はんだ付けができれば使えそうなアダプタと、壊れちゃったアダプタのプラグ付け替えることができるけど

皆さん良いお年を

>>34 もしプラグ交換(移植含む)する気あるなら

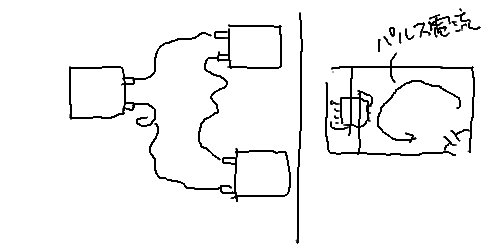

センタープラスか、センターマイナスかだけは

十分気を付けるように。

XLRプラグの、+Gはそれぞれどのピンですか?

ステレオ用バランスケーブルを作りたいのです。

>>42 ギター系やミキサーなどのPA系の製品のカタログ説明を見るとわかるよ。

5V 2.7AのACアダプタを使ってる製品を

持ち出して使う為に電池ボックスとプラグを

購入しようと思っていますが、

3個直列か4個直列で5V前後出るのは

理屈わかるのですが、2.7Aはでるのでしょうか?

>>45 まず「2.7A」はそのACアダプタに書かれた値でしょうから、それは必要条件であって機器を運用するための十分条件ではありませんね。

もっと少ない電流で動作する可能性があります。

電池の容量、取り出せるエネルギーは、規定端子電圧の範囲で流せる「電流×時間」(Ah)で決まりますが乾電池は多くの場合公表されていません。

一般的な単1マンガン電池の場合2~5Ah程度です。

詳しくは「乾電池 容量」あたりで検索してみてください。

可視光については黒色が吸収して白色が反射をするっていうのは常識的ですが

もっと周波数が低い数GHz領域について物体の色による反射率の変化も

可視光領域と同じく明度によって相関した変化をするのでしょうか?

物体の表面の性質によって(可視光の)波長毎に反射率が異なるわけで

これが、世界に「色」が満ちあふれてている原理

それが全く桁違いの波長との相関があるのでは?っていうのは

ちょっと意味不明

「可視光の黒色」が「数GHz領域での黒色」で

「可視光の白色」は「数GHz領域での白色」ですか?という

疑問なら分からないではないけど

その数GHz帯域での波長毎の物質による反射率の差を、「色」と表現できない事もないけど無意味だな。

あくまでも「色」は人間の感覚だから。

>>46 >まず「2.7A」はそのACアダプタに書かれた値でしょうから、それは必要条件であって機器を運用するための十分条件ではありませんね。

2.7Aが必要で、かつ十分ではないと?

>>51 横からすみません。

そのとおりでは?

その言い回しでなくともよかったとは思いますが(どうも直感的ではないので定義として無理やり覚えている)

>>45 スマホ充電用モバイルバッテリとして売られているもので、必要電流以上出せる奴

選んで買えばいいんじゃないの

>>55 usb→丸プラグ変換がなかなか

手に入りません

>>49 以前バーコードリーダーを作ろうとしていたとき、光源に白熱電球を

使うとアルミ缶や感熱紙のバーコードが読みにくかった。

赤外線をカットするフィルターを入れるかLED光源にするとうまくいった。

可視光では黒く見える部分が赤外線領域では黒ではなかった。

>>57 その辺で手に入るケーブル切ってプラグをはんだ付けするのに5分かからないでしょう

>>60 テスター持ってないので

usbの線がイマイチワカラナイ

>>61 USBケーブルの線に限れば色分けされているから問題ないけど、、、

半田付けするなら作った後の導通チェックにも必要だから。

中華の安いので十分だから一つ買いましょう。

>>62 そうかー

これ以外自作しそうにないんだけどなー

p.s. 導通チェックは「繋がっている」ことだけをチェックするのではなく「ショートしていない」ことを確認することも重要です。

ついこないだ中華の500円テスター買ったけど。

やっぱ便利だわー。安いからコード線がすぐ切れたけど。

速攻で100均のワニクリップをはんだ付けした。

>>66 開放端が何Vになるか、とか、何Ωをもって判定されるか、でしょうねえ。

500円テスター

しばらく使わないで放置していたら、ファンクション・セレクタ(ロータリ・スィッチ)の接点の接触が悪くなった。

分解して接点に復活剤をホンの少し着けたら復活し、以後はOK。

なぜ三相交流はあっても四相交流や六相交流はないのですか?メリットないからですか?

検索して出てきたのがYahoo知恵遅れだったりしたら目も当てられない結果になるがそれは

まだWikipediaの方が信頼できるというアレ

静電容量測れる、安いテスターお願いします。

基板上のチップセラコンの容量を測りたいのです。

そりゃまた無謀な

インサーキットテスタだっけ

1億円ぐらい?

あーごめん

>>76 >基板上のチップセラコンの容量を測りたいのです。

外さないとほぼ無理

>>76 どんな回路のどんな働きをしているコンデンサーだか分かれば手はある。

ACアダプタの製品を

持ち出したいといってました

45です

電子部品ショップで

usb(a)←→DC

電源供給ケーブル

DC-4017が売っていたので買いました

hwd14pqa(100vからusb変換)

やダイソーの100vからusb変換は

使えるのですが

多摩電子工業株式会社

リチウムバッテリーチャージャー

2600mAh/3.7v 9.7Wh

は使えません

もっと電圧や電流の大きい

モバイルバッテリー買いなおせば

使える可能性あるでしょうか?

>>80 >hwd14pqa(100vからusb変換)

>やダイソーの100vからusb変換は

ダイソーのものはわからんですが、HWD14PQAはこれ?

http://moumantai.biz/?pid=115132859 5V2Aと書かれています。

多摩電子のチャージャーはこれかな?

http://www.tamadenco.co.jp/products/itemDetail.php?item_no=1140 パッケージの写真には1Aと書かれています。

一方で、

>>45を見ると、2.7AのACアダプタが使われていた、と。

2.7Aフルに必要なわけでもないと思いますが、書かれている通り電流容量が足りない可能性が大です。

いろいろなメーカーがありますけど、電池容量のmAhではなくて、出力電流容量に注意して、

別のものを探されると良いかもしれないです。

お使いの多摩電子だと、出力電流で選べるようになってますね。

http://www.tamadenco.co.jp/products/itemList.php?l=1&;f=12

あと、ひとつ注意するべきことがありまして、機器の消費電流が大きくなったり、数mAオーダーまで極端に

小さくなったりするようなものの場合、チャージャーではうまくいかないことがあります。

(電流が少なくなると、出力を遮断する機能が働くなど)

>>81 レスありがとうございます

もっと電圧や電流が大きいタイプいるんでしょうね

>>81 どうも出力遮断機能があるようです

多摩電子に聞くのが確実ですね

>>78 >>79 もちろん外して測るのですが、

半田ごてでつまんで外すと、コンデンサ自体が熱でやられてしまうのが、なんともなのです。

>>84 そのコンデンサーはどうやって取り付けたのだろうね。

でもそうしたら、基板実装したまま容量を測るか、なんとか工夫して壊さずに基板から外すかしか

選択肢は無いんじゃない?前者は難しいよ

テスターは安いやつならどれ使ってもそんなに変わらないでしょう

>>84 1608までなら

コンデンサのランドに半田を多めに盛って、

左手のピンセットで、コンデンサ本体(茶色い部分)を保持しつつ、

あっちのランド、こっちのランド と、交互に溶かしていれば、そのうち「ポッ」と取れるよ。

1005は、両ランドに半田を盛れば半田ブリッジにできるので、

溶かした半田と一緒にコテに載せ、新聞紙の上にトントンと落とし、

コンデンサを探す。

フィルムのチップコンデンサは、外すとコンデンサ辞退が溶けてしまうので、

再使用は無理と諦める。

>>87 既存製品の teardown だったりして。

>>88 >もちろん外して測るのですが、

>半田ごてでつまんで外すと、コンデンサ自体が熱でやられてしまうのが、なんともなのです。

これへのレスにさらにダメージの大きな外し方を書いてどうする。

>>84 片方パターンカットして測定後ジャンパし直すことはできないの?

>>90 はぁ?

>半田ごてでつまんで外すと、コンデンサ自体が熱でやられてしまうのが、なんともなのです。

半田ゴテでなく、ピンセットと言っているんだけど、読めない?

>半田ごてでつまんで外す

の方が明らかにダメージ少ない。

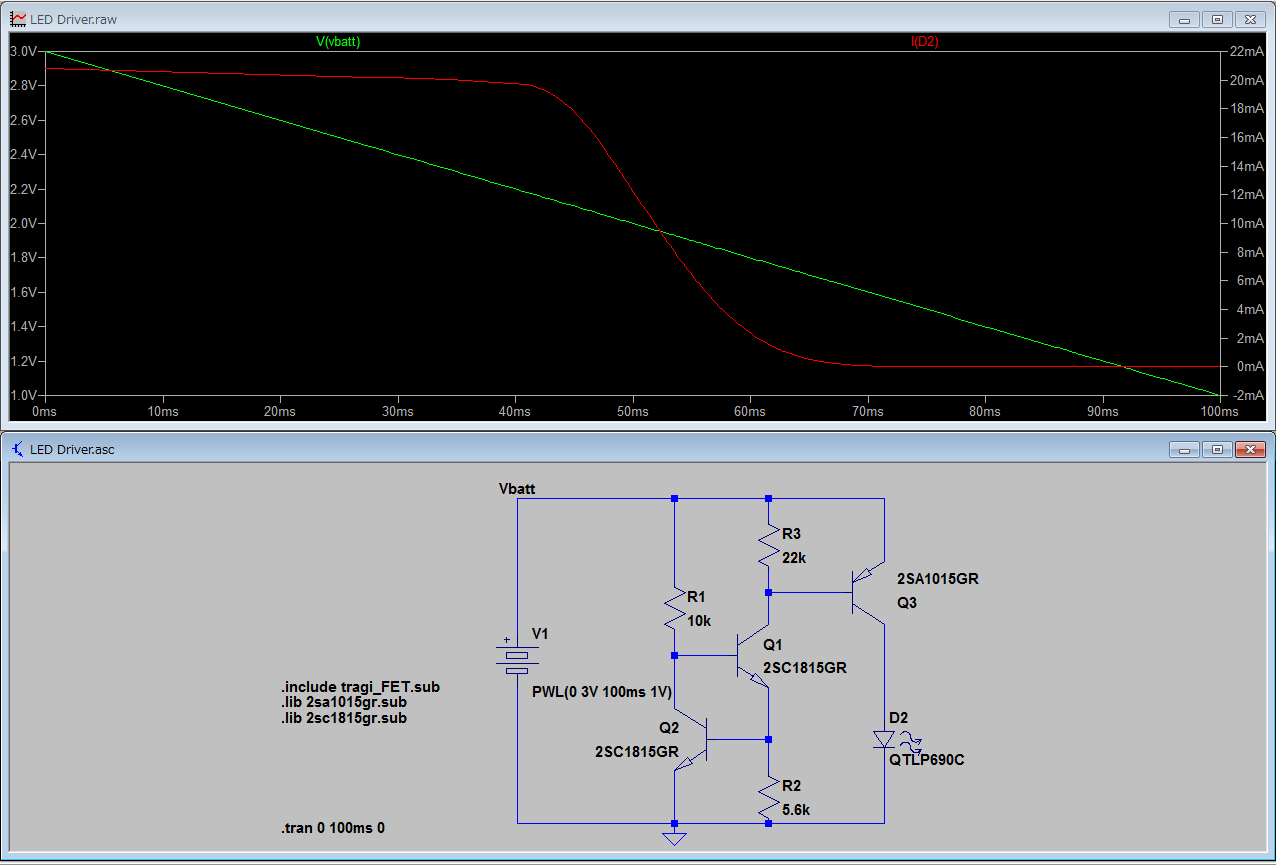

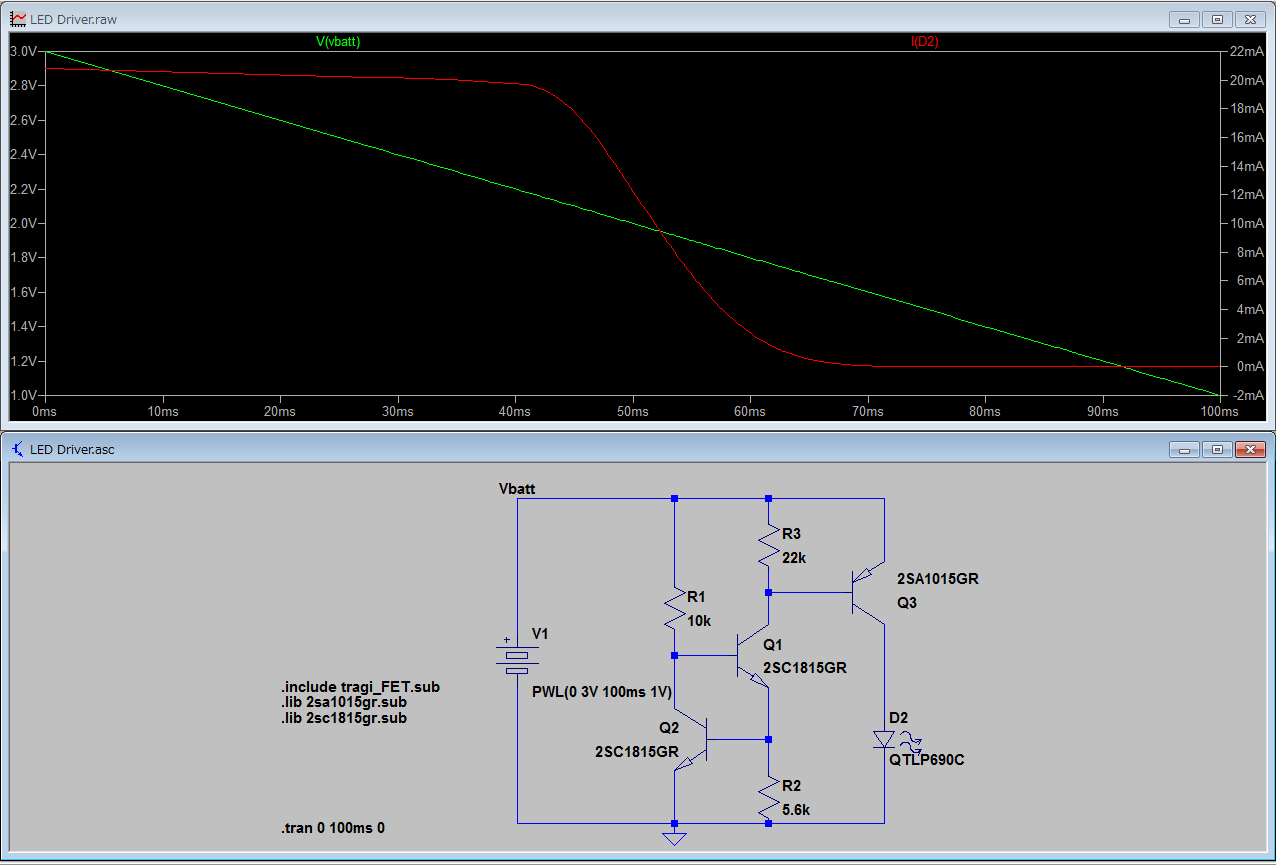

それぞれが想定している質問者の腕前に天と地ほどの差があるのだろう

もうちょい穏やかにレスしてって感じだなあ。

「半田ごて二本使うということ?」

「そうそうそれそれ」

ぐらいにしておけば話も弾むのに。

相手を煽ったり、キツイ言葉を投げちゃうと、その相手の良い話も素直に聞けなくなるよね…

それはそうと、2本使いでも基板から外したあとに、どうしても一方のコテに部品がくっつく。

ダメージを抑えたい。速やかに取りたい。

一人で作業をするときは、もう一本腕が欲しくなる。

>>96 夏の風呂上がりに短パン一丁でそれやって、コテ先に付いたチップを

安易に振り落とすとエライ目に合うw

>>97 それ、コテは何本ついてるんだ、馬鹿なのか?

相談者の目的と熱によるダメージを嫌う理由・閾値がはっきりしない限り不毛な議論

熱がどうの言ったら実装時にリフローされた分はどうなんだって話になってしまうしな

リフローはキチンと温度制御してるだろ。

中華基板は知らんけど。

リフローの温度は、ほぼ半田付けの温度そのものです。

でも、コテの設定温度は、そのコテによる半田付けの温度よりもずっと高いのです。

そんなわけで、特に基板から離したあと、どんどん温度上昇するコテに部品が

くっついたままだとダメージが大きくなる可能性があります。

それに、リフローだと均一に温度が上がりますが、チップをコテでつかむ場合は

コテに当たっているところとそうでないところに温度勾配が生じてしまいます。

ブロワでエリアを限って温めて外すのが無理のない方法かもね。

>>97のコテは、FX888D用のコントローラが必要です。念のため。

セラミックコンデンサは熱で壊れるというよりは熱衝撃な。

あとは仕事向けの話なので自分で調べろ。

電子工作ってほどじゃなくて電流の質問なんだけど

QC3対応ケーブルとAC、テスターで試してもどうも出力がバラバラで。

5V-1.5Aと9V-0.5A、どっちが充電早いでしょうか?

あとバッテリー寿命に優しいのってどっちなんでしょう。

>>105 すまん、ちょっと何言ってっかわかんないっすね

スマホの充電のことを言ってるなら、

電力的には5V 1.5Aのほうが大きいので、一般には充電も早いでしょう

>>105 バッテリー寿命に関しては一般には充電電力が小さい方が優しいでしょう

送電線は高圧低電流にすることでケーブルで発生するジュール熱を抑えて

伝送効率を高めているけどQC3も同じ考え方だね

>>88 ありがとうございます。

セラミックなら、その方法で頑張ってみます。

フィルムは諦めます。

>>87 PMLCAPに置き換えるのです。

みんなありがとです。

スマホに限らないんだけど、最近ラジコン充電とかでもQC3.0やTypcC対応が出てるんだけど

充電先が同じでも、ケーブルとアダプタの組み合わせで全然出力が変わっちゃって。

一応全部QC3対応を謳ってるのにしてるんだけどなあ。

速度と寿命は完全にバーターになっちゃいますね。急いでない時は低速にしときます。

PMLCAP

薄膜高分子積層コンデンサ POLYMER MULTI-LAYER CAPACITORS

特長

◆誘電体に薄膜ポリマーを採用

薄膜ポリマーとアルミニウムを積層した構造で、従来のフィルムコンデンサに比べて

大幅に小型かつ軽量です。

◆温度特性の優れた誘電体材料を選定

カテゴリ温度範囲でフラットな温度特性を有しており、電圧軽減も必要ありません。

◆特性変動が少なく、

優れた特性圧電効果がないため、うなり音発生が少なく、直流電圧印加による容量減少が

ないなどの優れた特性を有しています。

真空蒸着法で形成した薄膜ポリマーを誘電体に用いることで、高調波歪み率に優れ、

音響機器の高音質部品として最適です。

◆発煙発火のリスク低減

自己発火性のない材料を使用することで、発煙発火のリスクを低減しています。

◆低誘電吸収

低誘電吸収の誘電体を用いることで、低誘電吸収特性を実現しています。

◆ 鉛フリーリフロー

実装対応高い耐熱性を有しているため、鉛フリーリフロー実装に対応可能です。

用 途

◆DC/DCコンバータの入出力用

◆各種ディジタル回路周辺用(DSP駆動電源のデカップリング、ローパスフィルタ、

バイパス回路、信号ラインのカップリング等)

◆EMCノイズ低減バイパス用

秋月で10uFの売ってるけど5.7x5.0x1.8mmの大きさか。フィルムコンとしては小さいな。

PMLCAPは良いね。

フィルムコンデンサとしては小さいし、セラコンCH特性だと得られない大容量もあるし。

ただ、チップワン、Digikeyで買うとめっちゃ高い。秋月の値段が異常なぐらい。

たまたま安いのか、何か特別なルートがあるのか。

既製品のヘッドフォン・アンプの入力コンデンサ(積層セラミック)を秋月のPMLCAPに交換したことがある。

音質は良くなった(みたいな気がした)w

そして、容量を測れるテスターのオススメお願いします。

テスターFluke-83Vで予算を使い果たして、

オシロが

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-04279/ だったりしたら、

オジチャンは笑っちゃうぞ。

三相200vから単相200vのエアードライヤーに接続する場合、Lに赤Nに白つないであるんですがPEに何をつなぐのですか?

>>122 というか、どれぐらいの静電容量を測りたいのでしょ。

数pFを測りたいなら長いリードのテスターでは困難です。

>>124 DAPのセラコンです。なので、0.01μ~1.0μFまででしたら、

十分いけます。

測る目的によるんじゃね。

単なる容量の判別と精度の確認とでは大分違うね。

>>125-126 逆に言えば容量の判別用途で0.01μ~1.0μだったら、リードの長いテスターでも

そこそこいけます。

サンワのPM3でも繰り返しばらつきは±2%ぐらいに収まりますし、精度が必要なら

高精度のフィルムコンを用意しておいて比較するとか。

DAPのセラコンってインサーキットで計るつもりか?

安いのでインサーキットで計れる奴ってあったっけ・・・

貧乏人のアマチュアなのでインサーキットで測れる理屈がわからん

>>125 >DAPのセラコンです。

って、デジタルオーディオプレーヤーの中に使用されているコンデンサ

の値を測定したいってことですか?

えー。さすがに実装したまま測るとは考えてないでしょう?

>>125さん。

一応念のため、ですが、デジタル機器のセラコンの範囲は想定はできないと思います。

デジタルオーディオ機器ならpFオーダーから数10uFオーダーはありうる値です。

今回の

>>125さんの発言は、『その様々な容量の中の』0.01~1.0uFだけが測定の対象だ、

と理解しましたよ。

セラコンは電圧によって容量が変わるしな

容量が重要なケースでは静的に計ってもあまり意味は無いはずだ

というか

>>1をよく読んで質問し直せw

適当な質問は適当に答えるぞ

>>133 2012サイズでも、0.0xμFぐらいまでなら、電圧や周波数で

変化しないCH特性のものがあるし。

初心者が見るスレで、「セラコンは電圧によって容量が変わる」と書かれると、

ああそうなんだ、って機械的に憶える人が出てきそうなので、念のため。

かってにまとめ

もともと

>>76 基板上なのお

インサーキットか?

>>84 外すのお

なんのため

>>109 PMLCAPがいいのお

でやって外す → つまんで で検索

引きじき宜しくお願いします

>>131 ありがとうございます。

その通りです。言葉足らずですみません。

DAPのセラコンをPMLCAPに置き換えたい。

その為に、セラコンの容量を知りたい、です。

この程度のスキルで特性の違う部品への交換をやったら最悪の場合発振させた上にそれに気がつかず壊すと思うんだが・・・

あんまり「最悪の場合は」ってアドバイスは意味ないですね。

だからしない方が良い、かどうかは本人が決めればいいことです。

ここは学問版だ。動作の妥当性を無視した話をするならPAUでやるべきじゃないかな

>>141 恣意的に原則論を発動させるのは論理的・公平な態度じゃありません。

閾値を設定してそれを超えるものには漏れなくルールを適用するか、

それができないなら、なあなあで済ませば良いと思います。

他にいくらでももっとひどい妄想、罵倒、暴言、猥談が跋扈しているではありませんか。

それらを、学問板に相応しくない理由を説明した上で指摘していくのですか?

>>142 この場合、壊れる確率を語ることはムリです。

ケーブルをはんだ付けしたあと

絶縁するのは何が一番いいんですか

ビニールテープ?

セロテープではダメ?

>>145 スミチューブとかヒシチューブ系。

あれだと高負荷で熱がかかっても収縮する方向にしか行かないから針の様なプローブで差し込んで傷をつけてなきゃ裂けることはない。

ビニテは経年劣化で粘着剤とテープ自身がはがれちゃうし、セロテープは厚みという点だけでももっと悪い。

>>147 それってケーブル全体の話?どれだけ短いのを想定しているの?

>>149 ちょっと周辺に隙間のない亀の子基板なら市販品でもあり得る長さじゃないの。

世の中なら十分に活用しているレベルだからきにすんな。

というか、収縮チューブをちゃんとケーブルの外皮まで被せてる?そうすればチューブ自体はそんなに気にする短さでもないと思うんだけど。

>>150 一度だけ格安で売ってたので

使いました

また買って試します

>>151 ネットで電線とか売ってる所で買うと安いよ。そんなに量を使わなくても切り売りしてくれる所もあるし。

あれが劣化するという話も聞かないし少し多めに買ってみては?

何より比較に上げられたテープよりは安全度合いが断然に違うからね。

ビニールテープはベタベタになるからなぁ。

融着テープもいいよ。

狭いところで、短い距離で処理したいなら、

熱収縮チューブだろうね。

ただ、接続部の表面にトゲトゲがあるとチューブを突き破ってショートするので

注意が必要だね。

セットした収縮チューブを逃がす距離が短いと

半田付けしているときに縮んできたりしますね…

>>155 そういう時は長めに剥いで外から太いのをもう1つ被せるんだよ。

しょうがないなぁ。

マル秘の方法を教えるよ。

1. チューブは希望の寸法に切って挿入。

2. ハンダ付けする → 収縮されてしまう。(気にしない)

3. 先の細いピンセットを収縮チューブに差し込んで、直径方向を延ばす。

所詮、樹脂ものだから、延びる。

4. 冷えればそのままの直径になるので、ゆっくりとハンダ付け部分に被せる。

5. コテライザーオートミニ で加熱して、収縮する。

慣れてくると、1.の段階でピンセットをチューブに入れておくと、

・ピンセットの力で収縮が制限される。

相手の直径が小さい時は、そのまま4.に行って被せられるかもしれない。

・3.の作業がスグに行える。

ポイントは、

・収縮チューブの選定。どれでもできる訳ではない。

収縮後も柔らかいものが良い。

・収縮チューブの切断は綺麗に行う。

切断面に割れがあると、引き延ばした時に、そこから裂けてしまう。

3.の作業の時に発生しやすい。

>>159 >3. 先の細いピンセットを収縮チューブに差し込んで、直径方向を延ばす。

むむむ、ムリです。

いろいろ教えてくださって感謝ですが、コネクタ自体がD-SUBみたいに巨大なものでもなく

電線もAWG30だったので、いったん収縮してしまったらピンセットを差し込むなんて、多分できなかったと思います。

結局そのときは、「熟練」で解決しました。「手早く作業する」ですね。

丁寧に教えてくださる方がおられると思ってなくて、条件が後出しになってしまい申し訳ありません。

>>159 >慣れてくると、1.の段階でピンセットをチューブに入れておくと、

オー、なるほどね、耐熱性の高いものを差し込んでおけばいいのか!

思いつかなかった。今度やってみる。

>>160 コネクタは、どんなやつですか?

AWG30ではなくて、相手コネクタの端子形状によって、方法は異なると思います。

収縮チューブは、収縮前の直径は何mmのものを使いましたか?

最も細いもので、私はΦ1.17→Φ0.58を使います。

>>162 ピンセットの細いものを使ってください。

もう廃版ですが、FONTAXのタクサル#5Cが最適です。

>>158 どういうケース?

全く思いつかないから教えて。

コネクタについてはちょっと特殊でかなりの確率で客先までわかってしまうので

型式の開示はご容赦を。

>>167 ケーブルも指定があって、外被直径に余裕もなく、指定寸法での加工以外はNG、

って感じでした。

教えていただいた方法は、少々でかいコネクタのときに思い出させていただきます。

ありがとうございました。

で、そういう特殊なケースについて、さも「ハンダ付けあるある」ってな感じで語っちゃう意図は何?

ここ初心者スレだからそれなりの意味があるんだろう?

まさか、どうでもいい昔話に初心者を突き合わせるためだけってことないよね?

あんたの大量の書き込みもみんなその程度の内容ってこと?

http://hissi.org/read.php/denki/20180113/cWRab3hoMlk.html >>155までは「あるある」で済むんだけどさ、

なぜ

>>158でふんばっちゃったのかねこの人は。

「その手がありましたね。」で終わらせりゃ良かったのに…。

>>168ほどのわざとらしい後出し言い繕いはもはや滑稽の域。

電々板での「必死」が空しくて痛々しいよね。

>>169 っていうか、話のネタの提供は常にやってますよ。

今回は、説明が足りなかったばかりにご迷惑をおかけして申し訳けありませんでした。

なお、書き込みカウンタで俺のその日の発言を容易に参照していただけるように、

IDはコロコロしてません。便利な機能ですね。

>>171 「説明」でなく、取り繕うための後出しでしょう?

あと、ID変えてもらっても構いませんよ。

あなたの連投に誰も何も期待していません。

>>170を読めばわかるように、誰でもレス番だけで流れを追えます。

特に、あなたのような、自分のメンツのためだけの後出しはとても追いやすい。

理由はおわかりですよね?

仕事だとピンは半田NGじゃない

工具は純正指定だし

>>168 >ケーブルも指定があって、外被直径に余裕もなく、指定寸法での加工以外はNG

ただ、ツッコミを入れらないためだけの「作った後出し」なので、

よく練ってあるけど、そのせいで現実味も無く薄く、よけい「後出し感」が際立つ結果になってる。

悔しさで舞い上がってるから自分でその不自然さに気づく余裕もない。

で、とうとう

>>171のレスは、支離滅裂なただの遠吠えと化してる。

>>155から

>>157の流れが相当悔しかったんだろう。

>>173 はんだ付け用のコネクタは当然ですがはんだ付けです。

なんでもかんでも圧着/圧接というわけではありません。

圧着/圧接端子をはんだ付けするのはNGですが。

>>155から

>>157は確かに悔しいね。

話も図星を射られて、絵もパクられて…。

だからと言ってここまで後出しは見苦しいけど。

初めてのPICスレからの引っ越しです

http://2chb.net/r/denki/1508935254 こんなやり取りがありました。レスURLの引用で済ませても良かったのですが、

関連話題だと認識しているレスの違いによる誤解もあるかもしれないので

あえて、引用の形にさせていただいています。

694さん

秋月C基板信者だからこれ使ってる。

697さん

グランドループまくり

698さん

グランドループとベタGNDの違いがわからん

さて、これに対して

http://2chb.net/r/denki/1508935254/699 を書いたのですが、

701さん

ぜんぜん違います

702俺

グランドループ一般論ではなくて、ここでは基板上の電源パターンの話ですよね?

違います、の内容を書いてくれなきゃダメじゃないですか。俺もあなたの話で勉強したいよ。

とお願いしたところ、

701さんを名乗る方からこのようなレスをいただきました。

>ここはPICスレだから

>正しい見解が欲しけりゃ適切なスレで再度質問して下さい

>そうすれば何が間違ってるのか書きます

よろしくお願いします。

ベタ ≒ 目の細かいメッシュ = ループが小さいのでアンテナとして無視できる

もしかして、

>くし型パターンが 細かくなればなるほど都合が良くなります。

>それが行きついたところがベタGNDですね。

この部分について、縦のくししか想定しなかった、とか、

ベタGNDの電磁波以外のメリット(インピーダンスを下げる、熱抵抗を下げる)に言及しなかった

ってことに引っかかりを感じたのかな?

>>180 ただのメッシュじゃなくて

他の線を編み込んでるわけだよね

メッシュの大きさが問題なんじゃなくて

そこを通り抜ける電流が問題

って事がわからないかな?

グランドが大きなループを作ってても

そのループの中にまったく何も通ってなければ

問題がないわけで

>>185 粗いくし型の電源パターンでも、機器を接続しているケーブルでも、

グランドループの一番大きい問題は、そこに電磁波が出入りすることですよ。

くし型パターンを使って電源を配置したとき、ICの電源にパルス電流が流れると、

パターンがループアンテナになってノイズを輻射しやすいのです。

そこに交流信号(パルスも含みます)を扱う回路があれば、「まったく何も通ってなければ 」は

ありえない仮定ですし、ループが大きいほど周囲からの影響も受けやすくなるのです。

あと、ベタGNDのメリットとして安定したGNDを確保しやすい、ということもあります。

でも、これを直流抵抗で考えるとベタであることを過小評価してしまいますね。

>>186 図の右側の図で、各ICのパスコンは どんな立場になりますか?

パルス電流が そんな大きな系で流れる前に、

IC-バスコン間でパルス電流は処理されてしまうと思うのですが。

あと、ベタGNDの話ばかりで、電源側(+5Vとか)について言及がありませんが、

GNDさえベタなら、電源側は細くてもあるいは櫛形でも良い、ということでしょうか?

さらに櫛形パターンは、一般に電源とGNDが併走すると思いますが、

パルス電流は電源とGNMDで逆方向で多くは相殺されると思います。

これについては、どのように考えれば良いでしょうか?

185はコモンインピーダンスのことしか頭にないと見える。

電源ラインについてもそうだが、トータルで総合して結果に出てくるから、ひとすじなわ

ではいかないね

まあやばいとわかってからでは手遅れで大変なわけだけど

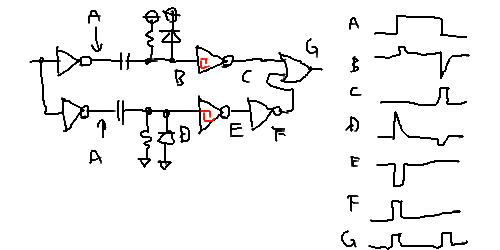

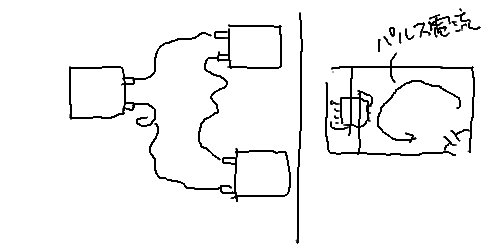

>>187 >図の右側の図で、各ICのパスコンは どんな立場になりますか?

「パスコンがパルスを吸収する」ということは、

「パルス電流が流れたときにパスコンの両端に発生する電圧が抑制される」ということです。

左下の図。コンデンサと抵抗にパルス電流(オレンジ)を流すと電圧(青)が発生します。

コンデンサの方は吸収してくれます(容量次第ですけど)

この効果を狙ってICに電源パスコンをつけるのですよね?

「パルス電流が流れても小さい電圧しか発生しない」ということは、かんたんにいえば

「パルス電流がよく流れる」ということです。

つまり、パスコンを通じて、より大きいループの電流が流れやすくなるのです。

電源全体にループのパルス電流が流れるのを防ぐために積極的にインダクタやビーズを

入れる場合があります(右図)

>あと、ベタGNDの話ばかりで、電源側(+5Vとか)について言及がありませんが、

>GNDさえベタなら、電源側は細くてもあるいは櫛形でも良い、ということでしょうか?

理想は両方が交流的にも直流的にも低インピーダンスです(異論はあるかと思いますが)。

でも、電源ラインを交流的にあちこちでベタGNDに接続していれば、電源ラインはわりと

細くてもOKで、その場合は直流的にどれぐらいの影響があるかを考えれば良いかと思います。

ユニバーサル基板で1面がメッシュパターンになっていてGNDに使ってね、っていうのがあるのは

合理的なのです。

>パルス電流は電源とGNDで逆方向で多くは相殺されると思います。

これはその電流を図で書いて説明してください。

そういえば、初めてのPICスレの 701さん来ないな。

待ってますよ。

>>189 >「パルス電流が流れても小さい電圧しか発生しない」ということは、かんたんにいえば

>「パルス電流がよく流れる」ということです。

>つまり、パスコンを通じて、より大きいループの電流が流れやすくなるのです。

この説明はちょっと詭弁的では?

パスコン自体に「パルス電流がよく流れる」は正しいけれど

パスコンを入れたときに、(入れないときよりも)より大きいループの(パルス性の)電流が増加する、ということは、電源・GNDのインピーダンスを考慮すると(共振点がある場合は別にして)ないのでは?

後、話の流れから抜けていると思うのは、各IC間の信号電流の影響

これは、パスコンでは抑えられない

グラウンドプレーンを持つ多層基板は珍しくもなんともなくて、かつ製品になってちゃんと動いている

バカとはさみと秋月は馬鹿には使えない

ESP8266 を使った定点観測のために電池ではなくソーラーと電気二重層コンデンサを利用してた構成を考えています。

買ってきたもの

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05325/ http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-08918/ あとはその他諸々。

普通のコンデンサを使ったサンプルを見ると入力電圧は合っていないことがあるので、それに習いレギュレーターで3.3Vに変換後をそのまま流そうと思ったんですが、Webで電気二重層コンデンサの利用方法を検索する限り電圧をあわせています。

ESP8266自体は3V-3.3Vで動きそうなので実際に利用出来る電圧はどちらでもかまわないのですが、電気二重層コンデンサを3.3Vで利用しても問題ないのでしょうか?

できればこんな感じで利用したいです。

ソーラー

↓

3.3V レギュレーター

↓

電気二重層コンデンサ / ESP8266

ちなみに3.3vにこだわってるのは手元の部品を流用したいってのと3Vの三端子レギュレーターが秋月にないって意図があります。

>>196 >普通のコンデンサを使ったサンプルを見ると

>Webで電気二重層コンデンサの利用方法を検索する限り

を見ないと何とも。

>>197 4Vや5V耐圧の二重層使うんならいいんじゃない。

あれ、8266のラッシュに耐えられるほど内部抵抗低くないだろ

まあやってみればとしか言いようがないが

実用するならニッスイの充電回路付にするかな

>>191 ICの電源端子に流れる電流を個別のICのパスコンで処理しているから、パルス電流がループに

流れることは軽減されているだろう。という考え方は合っています。

(1)それでもパルス電流は外へ流れます。べたGNDと違いくし型電源パターンだと、

そこにループアンテナが存在するわけです。

(2)もうひとつの問題はそのグランドループが外部からのノイズを拾いやすいということです。

焦点があいまいにならないようにしたいと思いますが、もともとこの話はパターンにグランドループが

形成される場合と、ベタGNDとの比較です。

>後、話の流れから抜けていると思うのは、各IC間の信号電流の影響

>これは、パスコンでは抑えられない

図は左のICがLからHになった瞬間です。上のPch FETがONになったところだと思っていただければ。

右のICにチャージするのに、この部分に限って着目するとオレンジ色のラインの電流が流れます。

くし型電源パターンは、この場合でも大きいループを通ります。

ところで、この話題から少し離れてしまいそうですが、左のICに電源パスコンがなかったら、

右のICにチャージする電流はどんなルートを流れるのでしょうね。

(抑えられないか、抑えられるか、ではなくて、「より抑える」って感覚の方が現実的だと思います)

>>196 電気二重層コンデンサの営業さんに昔伺った話では、3V品に3.3Vは「やめてください」とのことでした。

その秋月扱いのvinaのページでも定格内で使ってくれと書かれてます。(当然か…)

https://www.vina.co.kr/winko.php?code=faq_e&;v=eng&category=&page=2&keyfield=&key=

>電気二重層コンデンサの営業さん

やけにニッチな営業がいるんだな。

>>203 やー。さすがに「電気二重層コンデンサ」だけの営業さん、ってことはないでしょね。

すみません。「電気二重層コンデンサのことで来てもらった営業さん」のことです。

個々のパーツの定格について営業さんに教わるんだね。

>>205 技術の面で明るそうな人だったらいろいろ聞いた方が得ですよ。

で、営業さんが3.3Vでも大丈夫って言ったら3.3Vで使う…。

それはいい。

>>207 営業さんがそう言ったという夢を見たんだよ。

どうせいつもの妄想ジジイだろ、あんまりそいつに本気で構うな。

せっかく楽しみに5chに来てるんだから、もっと力抜いて適度にあしらってやれよ。

>で、営業さんが3.3Vでも大丈夫って言ったら3.3Vで使う…。

俺ならそうはしないな。

>3V品に3.3Vは「やめてください」とのことでした。

やめては従うけど、大丈夫は従わないってこと?

それともここではいい加減なことを書くってこと?

>>210 納得できる話でないと受け入れないですよ。

でもね、この話で重要なのは、3Vの電気二重層コンデンサに3.3Vを与えて良いかどうかです。

営業さんに聞いたら信用するのかしないのか、の話題については俺は引っ込みます。

>>211 >重要なのは、3Vの電気二重層コンデンサに3.3Vを与えて良いかどうかです。

違う。

最も重要なのは、3.3Vを与えて良いかどうかの根拠。

いつの場合も、信憑性の高い根拠を示せるかどうかが非常に重要。

その根拠が、いかにも営業さんソースかのような書き方をしてるのでつついてみた。

営業さんは根拠ではないらしい。

では、根拠はどこに求める?

新聞屋さんか、宅配屋さんか、牛乳屋さんかな、脳内妄想かな?

>>196 >普通のコンデンサを使ったサンプルを見ると入力電圧は合っていないことがあるので

普通、コンデンサは耐電圧を表示してるので余裕をとって使用電圧より耐圧が

高いものを使う。

使用する電圧より耐圧の方が低いのはだめ。

電気二重層の場合は秋月の説明では耐圧となっているが、カタログを見

るとRated Voltageとなっているから定格電圧と書くべきで、その電圧で使

われることが想定されている。

>>195 ダメなんですか?

何も言わないあなたより、10倍良いと思いますけど。

>>212 技術の話っぽくなりました。

基本的にはデータシートが根拠になるのですが、製品データシートだけでは足りない情報も少なくありません。

意図的に公開していないのか、公開に至ってないのかは別にして、WEBで公開されているものばかりでもありません。

>いつの場合も、信憑性の高い根拠を示せるかどうかが非常に重要。

これは大切ですね。

ここで、出てきた話が心に引っかかったら、

・書いた人に聞く(書いた人が特定できると追いかけられていいですね)

・WEBで公開されている情報が示されればそれを見る。

・その人が「それ以上は書きにくいなあ」と言うなら、自分の判断で、「無視する」か「メーカーに尋ねてみる」

ということができます。

>>213 >電気二重層の場合は秋月の説明では耐圧となっているが、カタログを見

>るとRated Voltageとなっているから定格電圧と書くべきで、その電圧で使

>われることが想定されている。

テストはそれで行われているでしょうけど、運用ではどうでしょうね。

ところで、「定格電圧と書くべきで、その電圧で使われることが想定されている」

これを初学の人がご覧になって勘違いをされてはいけないので。

↓これでは「定格電圧」と書かれています。

http://www.kyocera.co.jp/prdct/electro/product/pdf/f93_j.pdf でもこれを定格電圧で使う人ってあまりいないですよね。

×0.4~×0.6ぐらいの電圧で使うことが一般的だと思います。

なんでもめてんの?

3Vの電気二重層を3.3Vで使うヤツはバカでしょ?

バカでも構わないっていって使うようなバカを止める方法は無いけどね

スライブの電マから突然煙が出て分解した所、電源コードの配線が抵抗と接触して溶けていて、コンデンサーにもすこしかかったようです

そこで溶けた配線部分をちょん切って半田付けしたのですが全く動きません

抵抗が断線してしまったのでしょうか?

>>217 当たり前のことを、いちいち営業さんに確認してるヤツが居たんで、

つついてみたら、体よく逃げをうって話逸らしやがったのさ。

ほら、いつもいる無責任なあいつな。

>>215 >書いた人が特定できると

決してできません。

できるならやり方を教えてくださいな。

あと、「営業さんに聞く。」が抜けてますよ。

自分い都合が悪いことはいつも華麗に無視ですね。

初めてのPICスレの701です。

何か御用ですか?

>>221 一旦化けの皮が剥がれてしまうと、書いてることが全部嘘くさく見える。

言われてみれば、単なる思い込みや当てずっぽうをもっともらしく羅列してるだけにも思える。

で、だんだん相手にされなくなり、レス数も減っていく。

頑張っても無理そう。

その時その時のレスの内容で批判するのは勝手だが

レスの一覧まで持ち出して粘着する奴もたいがい気持ち悪い

↑スレ立てたやつか

同様なスレ乱立してるから 似たようなのはやめていただきたい

初心者にうんちく垂れるのがよっぽど好きなのか

>>215 >>212で技術っぽくなったのに、あんたがレスするとその雰囲気が消し飛ぶな。

理系としての素養がからっきし無いのが見え見えだ。

数撃ちゃ当たる方式の馬鹿レスを控えて、次からはもう少し論理的な思考に基づくものを頼む。

本当は自分はもっと知識があるからレスしてみたいけど、

それができなくて悔しいんでしょ? →

>>228 >>229 ID命さん、追い詰められた挙句の返答は、「IDコロコロ」「悔しそう」のいずれかの模様。

予想通り底辺層にありがちな定番の遠吠えとなっております。

ま、ただ無駄レスが多いだけで知能レベルは犬並みだからな。

>>224 >初めてのPICスレの701です。

>何か御用ですか?

おお。来られましたか。

スレの流れが速いので見落とされたかと思いました。

>>179に書かせていただいたとおりです。

>そうすれば何が間違ってるのか書きます

まだ、「何が全然ちがう」のかも書いていただいていません。

ぜひよろしくお願いします。

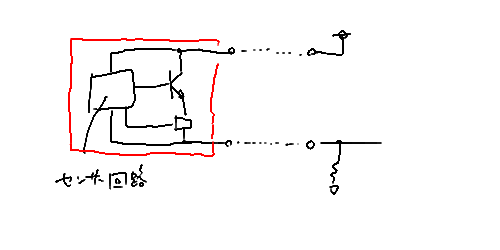

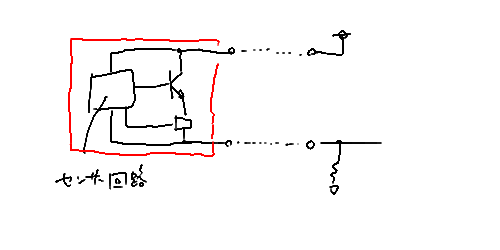

100円ショップ・キャンドゥのCOB 型 LED タッチライトに人感センサーを付けたのですが、

こういうやつ →

https://blogs.yahoo.co.jp/obakano_agaki/68664789.html 暗いです。適当に手持ちのPC電源から部品取りしたMOSFET?レギュレーター?を付けたのですが、

ちゃんとしたMOSFETを買いたいと思うのですが、どれが良いですか?どれを選んだら良いか分からなくて・・・

単43本4.5Vで300mA近く流れます。

>>236 ありがとうございます。これってIDが倍の600mA以上ならどれでも良いんですか?

あ、つまり適当に選んでもLEDの明るさに影響されないのかなと

>>238 ゲートの閾値電圧が人感センサーの出力で満たされるかの方が重要じゃない?

人感センサーの方のチェックもしてみて。

そのあとでIDとかRDSのチェックという順番かと…。

暗いのは人感センサーの出力電圧が3.3Vだからでした!

5Vの信号を与えたら明るくなりました!

でも人感センサーの3.3Vを5Vにするのは昇圧回路が必要ですよね?

結局3.3V用のMOSFETを買いたいと思います。

>>243 ま、言われた情報を出す気が無いなら好きにしたらいい。

これ以上はアドバイスできないので。

>>244 ああ、すいません、人感センサーはHC-SR505で、

MOSFETらしきものはK2865です。

http://www.promelec.ru/pdf/2SK2865.pdf >>245 Gate threshold voltage を見ると Min 2.0、Max 4.0 なのでキツそう。

この値のもっと低い奴がある。

3.3Vで十分駆動可能なのを探すといいよ。

例えばこれなんか、

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07597/ 1.3-2.5Vとなってる。

ebayでandroidのTVBOX(X96 MIini TV Box)なるものを4000円で購入して

テレビにつないで便利に使っていたのですが、AMラジオの受信周波数帯全域に家中

すさまじいノイズが乗るようになってしまいました。

目的は親のNHKラジオの大相撲と深夜便なのでストリーミング放送で聞けばいいのでしょうが、

当事者は嫌がっていて中波受信機のほうがいいようです。

このノイズを消すにはなにか方法はありますでしょうか。有線LANです。

ノイズ源が特定出来ているのならば、まずノイズ源を遮蔽しましょう。

とりあえずはアルミフォイルでくるむ、菓子などの金属缶に入れるなど。

次に伝搬経路になる電源、信号などの接続線にノイズ対策用のコアをいれましょう。

とりあえずはこれで効果があるか検証しましょう。

>>248 案1)親がラジオを聞いてる時はTVBOXを使わない。

案2)TVBOXをヤフオクで売り払う。

案3)独り立ちして自分の家を持つ。

案4)

>>249 早速の回答ありがとうございます。金属の箱に入った適当な大きさの芋菓子の缶が

手元にありますので、中身を食べ終わったら缶をアースにつないで入れてやってみます。

電源は、800mA流してもラジオにノイズを載せないほかの最高2A用スイッチング電源に

変えても効果ありませんでした。ノイズの原因は本体だと思います。

外部アンテナつけられるタイプのラジオかな?

つけられるのであれば 接続して一番ノイズが入りにくいポイントに

まわしてみる

本体だけから家中のラジオにノイズばらまくのは難しい。

lanケーブルなどがアンテナになってるのだと思う。

もしそうならフェライトコアをその装置から出るあらゆる入出力に突っ込んでみる。

>>250

ご提案ありがとうございます。

案1 今は電源にスイッチつけてそのようにしていますがどうしても

重なる時間があって、できればノイズ消したいのと、ひょっとしてご近所に

迷惑かけているのではないかとのおそれがありまして。

案2 商品説明に「AMラジオにすさまじいノイズが乗ります」、と書かざるを得ない

品物をだれが買ってくれるのか、いささか不安でして…

案3 現在も別々の家に住んではいますが、なにぶん一人暮らしの親なものでして。

>>251

コモンモードフィルターかなぁと漠然と考えましたが、とりあえずモバイルバッテリ

で試してみます。2.1Aと書いた口があります。ありがとうございました。

>>252

私の力では無理です。北の将軍様にでも頼むといいのでしょうが、いかんせん電話番号

もわかりません。それと日本向けノドンはそこまでCEPが小さくないような…

あらためて皆様ありがとうございました。 ワイドFMラジオを買って使ってもらうのはどうじゃろ

音質良くなるだろ

>>254 ラジオはソニー製のアンテナ代わりの線が伸びているだけの安物でして、アンテナを

まるめてアッテネーター代わりにして、家中歩き回ってノイズの原因を探さなければ

ならなかったほどノイズの電界強度は高かったのです。LANケーブルは天井裏を

はい回っていますので、スイッチングハブ代わりのルーターの電源を切りケーブルを抜き

探したのですが、結局それではわからないほどでした。

ご回答ありがとうございました。

>>257 ナローFMで放送している番組もありますが、そちらもノイズが出ている間は

ほぼ全滅です。

>>258 その通りかと思います。

>>255 明日秋月に13mm径のフェライトコア(P-04018)を注文して試してみます。

そういえば、LANケーブルもCD管もRJ45プラグもその圧着工具も、とにかく

安物だったのでその辺の事情が関係しているのかもしれません。

皆様貴重な助言ありがとうございました。近所になんらかのI(妨害)を与えて

電監に苦情がいき、アマチュア無線の免許に傷がつくようなことがあればたいへんですので

好奇心からではありますが原因を突き止めた上で、今後はこの手のしろものは使わない

ようにしたいと思います。

電子工作で何でも作れちゃう人とか、

回路の設計とかできる人も最初はLED光らせるだけの回路とか作ってたの?

実際にやってみたら理解力が全然違うって本に書いてたから、

ブレッドボードでトランジスタと光センサ使ってスイッチング回路とか作ってみました。

予想通り動いたけど、

「そうか、ふーん」みたいな感想で理解できたのかどうかもイマイチ。

どうやったら上達するのかなぁ。

キットはけっこう作ったけど、

半田付けが上手くなっただけ。

動作原理とかもしっかり考えにゃならんのか。

>>259 FMが聞こえなくなるのはかなりすごいな

シールドループアンテナ + SDR = 指向性アンテナ + 電界強度計

で発信元みつけたことがあったよ

>>259 >明日秋月に13mm径のフェライトコア(P-04018)を注文して試してみます。

たぶんそれで直る(あるいは低減)と思うよ。

ACアダプター---------------[コア]--TV Box

EtherLAN=============[コア]==TV Box

という感じで、1個から2個、3個とどんどん増やしていくんです。

早く処置しないと、近所の人→NHK→電監→君 という経路で来るよ。

Wifiからの通信の入りを良くするアンテナを製作したいです。

スマホケースに内蔵させるつもりです。

5GHz帯に共振するアンテナ設計について詳しいサイトがありましたら、

ご教示お願いします。

>>262 つまらないから回路組んだ後に遊ぶんだよ

抵抗増やしたらどれくらい暗くなるのかな?

減らしたらどこまで明るくなるのかな?お、焼き切れた とか

>>266 なるほど

抵抗変えたり色々したら勉強になりそうですね

やってみます!

>>263 SDRは面白そうですね。ハードの準備はほとんど終わっているのですが、適当な

アンテナが手に入らなくてまだ着手していません。スペアナがわりに使ってみますかね。

>>264 結局、フェライトコアは多種類をebayで注文しました。

昔、フェライトコアはオカルトグッズじゃなくれっきとした電子パーツだ、との

ネット上の記事をどこかで読んだ覚えがあり、さらにググってみると

https://www.murata.com/ja-jp/products/emc/ferrite/basic/selection といったサイトがあり、面白そうなのでゼネカバの無線機とホイップアンテナで

あれこれと試してみます。

問題のTBBOXは電源の一次側から外していて不使用ですので問題なしかと。

おふた方とも回答いただき感謝いたします。

>>267 別にパワー系では無くとも秋月で売られてるようなLEDを変えようとしてオームの法則勉強するのも楽しいぞ。

(LEDは発光する電圧違うので同じ抵抗では同じように動かない事もしばしば)

家庭用のコンセントの接地側線をさわっても感電しないのは、接地をとっているからですよね。でも交流はプラスとマイナスが周期的に入れ替わるので、感電しちゃうような気がしてしまうのですが、、、、

裸電線へのぶら下がりもそうだけど、周期的な電荷の移動はあるからな。

長めの時間軸で見ればプラスマイナスゼロってだけで。

むしろ接地してあるから感電するとも言える

まずは、電線にとまったすずめが感電しないのはなぜですか、と子供相談室に電話するか

ぐーぐる先生に質問すれば

懇切に教えてくれるのでは……?

そのつぎは「電位差」という言葉について理解して

接地については更にその次の質問になるはず

ちなみに自分はコンセントの接地側線をさわったことは一度もないので

本当に感電しないのか確かめたことはない

なら接地してなきゃ感電しないのか?

お前は空中飛んでんのか?

EAT-01NBというテスターを持っています。もらいものです。

テスターの使い方とかどう使うのかはよく知りませんが、

電池の残量をはかれると聞きました。

MAX1000V/250mAと書いています。

4000mAの大容量リチウムイオンバッテリーの測定をしたら壊れますか?

電池の残量、を測るスイッチがあるのか。

何を測るつもりなの?

>>276 すみません。だいぶ変な質問をしているようです。

あとどのくらいバッテリーに残量があるか知りたかったのですが、

そもそもプラスマイナス端子がなさそうなので無理そうです。

テスターの使い方をちゃんと調べて出直します。

>>275 そのテスターの電池残量計は、乾電池用です。

すくし電流を流して、電圧を測っているだけなので他の用途には使えません。

>>277 >あとどのくらいバッテリーに残量があるか知りたかった

できると思いますよ。

テスターの真ん中のガチャガチャ回すスイッチを「電池電圧 BAT」の

1.5Vの位置にして、

テスターの赤色リードを電池の+に、黒色をマイナスにつなぎます(当てます)

テスターの針の、赤帯の「REPLACE(交換)」、緑色の「GOOD」で判断します。

リードを当ててから5秒くらいそのままで、針の動きを観察します。

GOODに行って変化しないなら、まだまだ元気ですし、

だんだんと赤に近づけば、弱ってるなぁと判断します。

この変は、何度かやってみて、針の示す位置と変化により

どの辺まで行けば○○には使えるけど、

この辺までしか行かなかったら、□□には使えないなぁ

とか、経験で判断します。

針式のテスターで良かったですね。変化がよくわかります。

>>279 >4000mAの大容量リチウムイオンバッテリーの測定をしたら壊れますか?

だろうね。

件のテスターだけでは「電圧測って3.7V以上あれば良し。」くらいしか出来ないよね。

>>282 負荷抵抗が内蔵されていて、電流を流しているでしょ?

>>283 チェック対象の電池と用途に合った負荷抵抗でないと、まともに判定できないと思うのですが。

>>786 「まとも」にバッテリー残量を測るって、どうやったら出来ると思う?

下記サイトの一番上にある「同時通話方式」の部屋間インターホンを作りたいのですが、

どういった部品が必要になりますか?

https://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/mame/145.html 手持ちのパーツは

・PAM8403のアンプ x 2個

・スピーカー x 2個

・配線

・MAX9812 マイクアンプサウンドマイク音声モジュール x 1個

・KY-038 音声音検出センサモジュール x 2個

これで作れるでしょうか?

一応つなげてみたら、なんか作れそうです。スレ汚しすいません。

>>259 あんまり関係ないけど、ナローFMって言うと一般的に通信用の狭帯域FMを指すので、FM放送とは別物です。

すみませんが教えて下さい

シグナルトレーサーの製作

http://www.geocities.jp/hy210304/hisig.html このページの製作ではプローブの中にコンデンサーを仕込んでいますが

後に続くケースの中に付けるのではだめなのですか?

製作例ではすでに一つコンデンサがケースの中に配置されていますが二個並べなくてはなりませんか?

(プラス配線内に二個並んでいる)

もしケースの中に配置が可能ならプローブは要らないテスターのプローブが代用できます

その時はシールド線ではなく通常のプローブの線となりますが問題は出ますでしょうか?

>>292 その記事が保証したいことは、高圧から身を守るということだと思います。

Cを接触点に近いところに置きたいのは、ケーブルに直流高圧電圧がかかることを防ぐためだろうし、

Cが結果的に2段になっているのも、1つの絶縁が壊れても大丈夫にしたい、ということではないかと思います。

>>292さんが求めているのはやっぱり高圧用ですか。

>>293 ありがとうございます

昔頂いた真空管アンプがありますので高圧用を作っておけば賄えるかなと思った次第です

ですが最近触っているのは省電力のデジタル物です

なるほど説明頂いてよく理解できました

安全対策なのですね、その観点がすっぽり抜けて回路的にはどうだろうか?というのが先走っておりました。

ガッテン腑に落ちた心境でございます

ありがとうございます

電池が液漏れして接点金具を荒らしてることよくあるじゃないですか

あれを塩と酢で落としてやって表面を綺麗にしても金具は錆びて一部剥げてたりしてますよね

そこにはんだを流して補修ってのはやめた方がいいでしょうか?

マイナスが接触するバネの方は難しいと思うんですがプラス側なんかはいいのかなーと

ハンダがだめになることもあるけどサビ防止くらいにはなるんじゃない?

>>295 私は+もーも

ていねいに水洗いして、乾かして、砂入り消しゴムで軽くこすって、接点復活剤を少し塗る

でやっている。

電池交換時にチェックしているけど、2,3年たっても問題は起きてないよ。

https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp? code=KB-USB-A3K

という感じのusb-a-aケーブルと

https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list.asp? cate_id=001007050

という感じのusbホストケーブル

を組み合わせてスマホ充電しようと思ったのですが

サンワサプライはやってみないとわからないと回答されまし

た

理屈上電気的に通電しないものでしょうか?

ちなみに中国製a-aケーブルと

キャンデューで買ったホストケーブルで

失敗しました

>>300 ケーブルよりデバイス側の問題だと思うが

>>302 デバイスですかね.....

スマホが対応してないんでしょうかね

>>303 少なくとも、給電・受電側のデバイスがわからんと何とも言えんよ。わかってもどうしようもない可能性もあるが。

>>304 ありがとうございます

そもそもスマホメーカーが

想定してない繋ぎ方だと

認識しませんよね

お手数かけました

>>298 確かにそうなんですが

接点金具の形がそれぞれ微妙に違ってて

オリジナルを修復した方が早いなと思ったんです

>>299 同じことやってる人がいて安心しました

手軽ですし性能的にはそれで十分だと思うんですよね

でも接点復活剤だとべとつく(液体が残っている)のが嫌で

はんだメッキしてみようかなと

問題なさそうなのでやってみます

レスくださった方ありがとうございました

>>306 ハンダが簡単に乗らないかもね。

あっため過ぎて周りのプラが溶けてダメになるってのがありそうな結果。

自分も電池接点の半田は積極的にやるほう

経験上信頼度あがる

一昔前の銅や真鍮の金具は特に半田メッキがよろしかった

質問です。

掃除機の基板なんですが故障した部品はどれがあやしいですか?

症状は最初から電源が入らないor入っても途中で止まる

一度電源が入っても数日は時間を置かないと電源入らないです

断線ではないです

https://yahoo.jp/box/iA2fIM 基板晒しの他に具体的な商品型番書くべき

充電式コードレスなら蓄電池の消耗の疑い

充電時間が取り説通りの挙動するか、満充電時の電圧と電源入れ止まった時の電圧チェック

次に基板上回路の接触不良 半田切れ、浮きを目視 テスタで導通確認

動作させ止まったらすぐに熱を帯びた部品がないか探る あらかじめ当りをつけておく

答える側もエスパーじゃねーんだから

基板だけで分かるわけないよね

非公式ツールで実用的に開発できるFPGAってあるんかな

入手性や価格は趣味で使える程度の物

公式ツールは古い石が切り捨てられていくようで将来困りそう

切り捨てられて困ってから考えれば?

石がプロ向けなら公式の方がむしろ古い石でも切り捨てないだろう

最新の環境かは別にして

あと設計をメーカーに依存したくないというのもある

完全に依存性を排除することは不可能でも公式ツールがないと何も出来ないという状況にはなりたくない

Microsoftも過去の資産を切り捨てる方向に行きつつあるし今あるツールがいつまで使えるかも不明

FPGAスレもいつの間にか消えちゃっているんだよな

バス変換用途にSRAM型のFPGAが欲しいんだが入手性を考えるとXilinx、Altera、Latticeあたりか?

ビットストリームはシステム起動時にホストとなるMCUからSPI or URATで流し込む。ホスト側のI/Fは確定しているけど

ターゲット側が未定。一つは確定しているけどあとで増える可能性大

>>315 セカンドソースがないチップは使わないようにな。

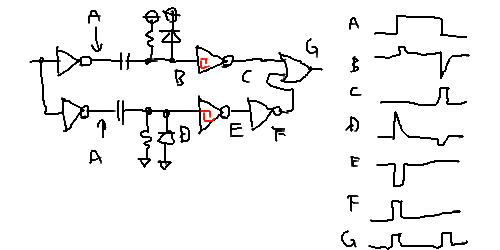

エネループ2本直列で赤色LEDを点灯させる回路を考案中。

・電池電圧が下がってもコンスタントに20mAでLEDを光らせることができること

・オペアンプは使わずTr・FETだけのシンプルな回路であること

・部品点数も少なめに

・バッテリー持ちを良くするためLEDを光らせる以外の電力は極力消費しないこと

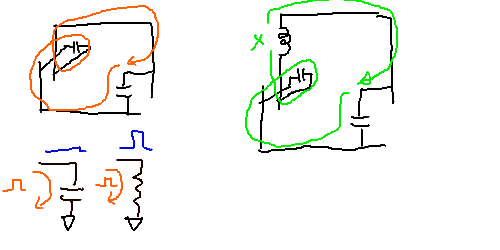

いろいろ熟考した結果次の回路がマイベストという結論が出た。

電池電圧は2.2Vくらいに低下するまでコンスタントに20mAをLEDに供給できる

それ以外の場所には電流ほとんど流れない

Tr3個に抵抗3個と回路はすごくシンプル

必死に考えたんだ

これ以上いい回路は世の中に存在しないよね(´・ω・`)?

>>319 いいか悪いかは知らないけど、「Joule thief」でググると結構シンプルな回路がヒットするね。

その回路の定電流性はなにを頼りにしているのかな

終段からのフィードバックがないのになぜ一定になれるのか

もしかしてLEDのVfやQ3のhfeが固定だと期待してる?

温度変化やらVfとかのばらつきでどうなるだろう

>>322 うん、Q3のhfeの固定が前提ね

だからGRランクかYランクかで振る舞い変わってくる

>>319 良い回路だと思いますよ。

もしQ3のばらつき(温度とかHFEの個体バラツキ)改善したいのなら、Q3のエミッタに少し抵抗を入れると少しは改善すると思うけど、Q3のゲインとのトレードオフになるから劇的な改善は見込めないかなぁ。

でも

>>319のままでもLEDを光らすって用途なら必要十分な気がする。

求める電流精度の精度や安定性次第なんだろうけど、ランク指定をしても

hfeにばらつきがあること、温度依存性があることからは逃れられないと思う。

それぐらいの変動は容認する前提なんでしょうか。

可変抵抗をいれておけばばらついてもへいき

なようにみえる

ありがとう!

>>319の回路で実装してくるノシ

hfeに関してはその通りだね

あとは気合いでhfe選別してみる

>>319 効率を優先させるなら、スイッチング電源化だな。

>>329 LEDライトは、ある程度のものならLED1個タイプでも昇圧してます。

なので、電池が消耗したとき、暗くなってから使えなくなるのではなくて、

明るいところから、かなり突然に消えてしまうことがあります。

ぼくが設計したらこうなった。

Tr は 2 ヶですむが R × 4、D × 3 がいりようで

>>319 より

複雑になった ミ'ω ` ミ

>>332 さすがですね。素晴らしいです。温度補償もしてありますね

ただ、以前から何度も言っていますが、文末の ミ'ω ` ミ は、何の意味があるのでしょうか?

気味が悪いので止めて欲しいです。

透明になってる人多く安価つかんと存在気付かれず

ごくまれにある有用なレスが世に出づらい

>>331 んー。

>>330へのコメント? 量産品の話ですが。

>>333 温度補償なんてないだろ?

D2は単なる逆流防止。

D3+D4とQ1だと温度係数は違う。

オシロのプローブで質問があります。

以下のページの [pdf] を見てください。

https://docs-apac.rs-online.com/webdocs/1612/0900766b816123b3.pdf オシロのプローブの電圧グラフがあります。

このグラフの言うところは、

僕は、40kHzくらいまでは600V耐えられるけど、

1MHzでは50V、100MHz以上だと25Vまでしか耐えられません、

という意味で良いでしょうか?

中華の安いやつなので、テクトロとかのやつでも こうなのでしょうか?

周波数とともに落ちていく理由は何でしょうか?

オシロのスレがありました。

そちらで聞いてみます。

すみませんでした。

連投ですみません、教えてください。

↓のRS232C絶縁I/F ICで

http://www.linear-tech.co.jp/product/LTM2882 絶縁が2.5kVとなっていますが、これを2つつなぐと、5kVになるでしょうか?

PC-------このIC-------このIC------PICマイコン という接続です。

ICの電源は、なんとか絶縁するとしてです。

冬場に起こりやすいショートというのは、春まで待っていたら直りますか?

>>339 ならない

理由は、GND-GND2の間の(絶縁)抵抗の値というのは

明確に規定できる類のものでなく常に一定とも言えないので

2個つないだだけでは、5kVが2.5kVずつに分圧されることは全く期待できないから

GND-GND2の間にバリスターとかを入れて電圧制限してやれば

2個つないで2kVx2くらいにはできそうだけど、初めから5kV耐圧の他のデバイス使って

設計するのと、どっちがいいのか・・・

通信機能の無いデジカメに部品をつけて撮ったものを送ったり今写ってるものをモニターに映したりすることってできますか?

コンデジであれデジイチであれデジタルアウトの端子ついてね?

多分トイカメラでも外部モニタ用出力ポートある

>>345 eye-fiとか

画像か動画かとか距離、速度とかの詳しい条件がないとなんとも

画質がウリのデジカメのデータを無線でまんまやりとりとかヤバ過ぎるわなw

でもまあこういう発想がやがて実現していくんやろな

たしかデジイチにアナログビデオ出力あったと思うが

これをアナログテレビチャンネルのミッターで飛ばすなら簡単じゃね

メディアに記録される情報はのらんが液晶モニタに映る画像を外部で見れる

ebayに注文していた何種類かのフェライトコアが今週届いたので、電源やLANケーブルに

巻き数を調節しながらあれこれ装着しましたが、どれもさほど効果はありませんでした。

TVボックスの使用は永久に止めました。一応ご報告まで。

> LANケーブルに

ネットワーク接続に障害でるほどノイズが乗ってるなら

ノイズの発生源を何とかするのが先

FM帯域まで影響するTv Box ってのはちいと興味有るが

Ether-無線コンバータとか使えなければ、本体を改造しないと直らんだろうね

つまらない質問なのかもしれませんが

今、アケコン(格げー用のやつです)を別の機種につなぐため、

その機種のゲームパッドを乗っ取る形で配線しようとしています。

13本(12ボタン+GND?) を物理的に繋げればよいと思うのですが、

(基盤にフラットケーブルというのがついてて線が集められている)

元の機能も残したいので、13回路2接点? のスイッチをそこにつけようと

色々ネットを探しましたが中々ない

で考えたのですが

12本はつなげたまま、ゲームパッドの方の12本も繋げてしまって

GND だけスイッチつければ大丈夫ですか?

変に電気が流れたりするでしょうか?

たぶん繋ぐだけで動作はすると思うが、

静電気1発でぶっ壊れても良いか?

あ、すみません。返答ありがとうございます。

その場合、どういった対策が必要でしょうか

何かヒントになる単語だけでも教えていただけると助かります。

(スイッチで物理的?に切り替える案でもダメですか?)

リレーというのは知りませんでした。複数接点というのでいけそうです。

一つ前の方の静電気というのも全く頭にありませんでした。

また疑問が出来てしまった(別電源が必要?)のですがもう少し調べてからにしたいと思います。

ありがとうございました。

電験一種に合格するのと東大理一に合格するのはどっちの方が難しいの?

望月新一氏なら10日間の勉強だけで電験一種に合格できますか?

>>360 ゲームのコントローラーって、各ゲーム機全部で共通の配線になっているの?

それとも中を開けて回路図でも書いたのかな?

1ピン~13ピンを単純に付け替えるだけで使えるものなの?

あけましておめでとう。今年もよろしくコンデンサー の略かな

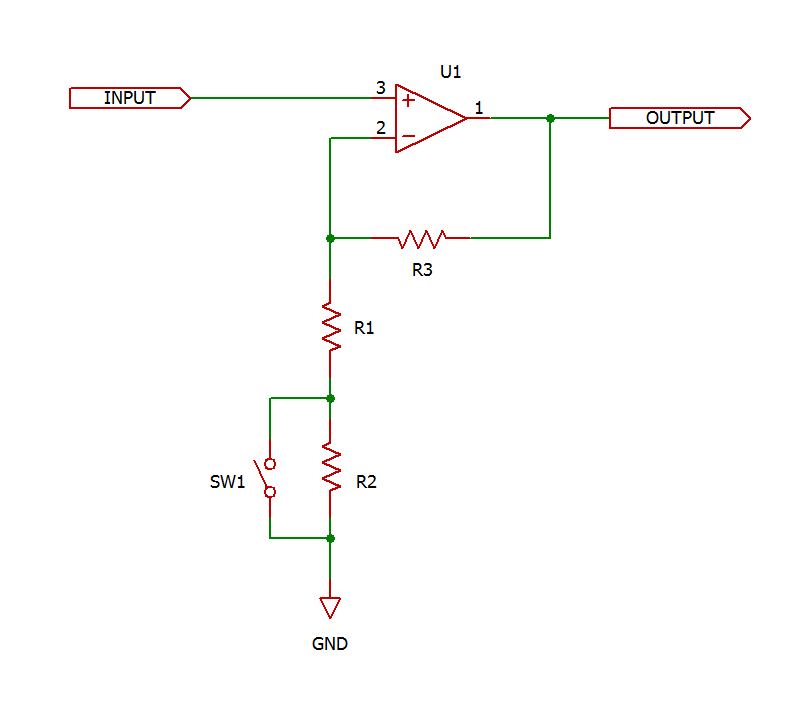

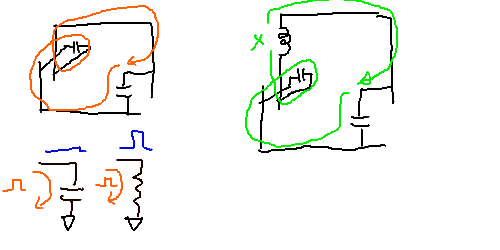

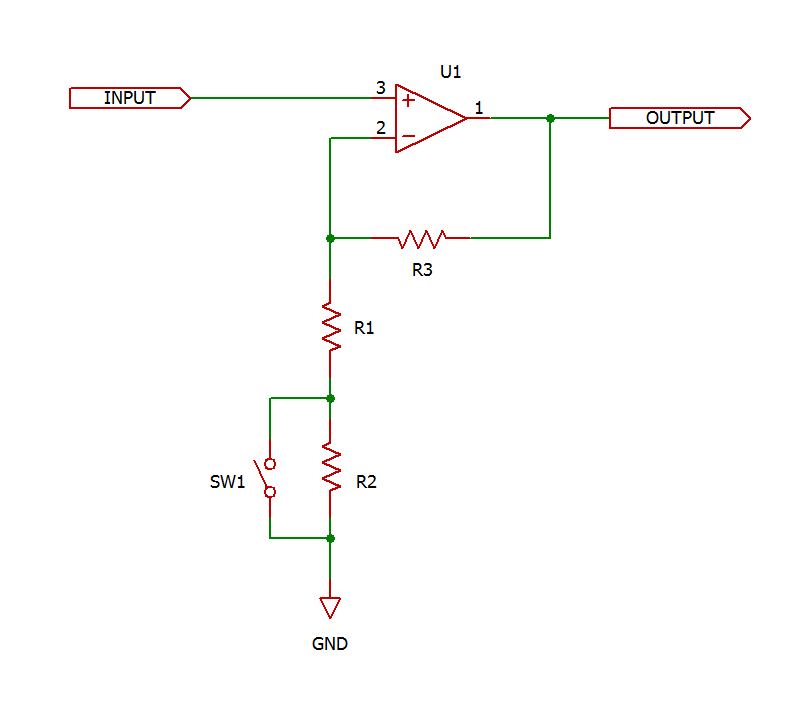

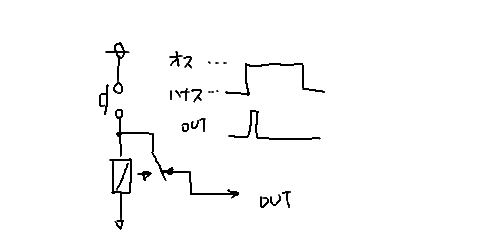

アンプの増幅率をワンタッチで切り替えられるような仕組みを考えています。

回路図中のSW1をON/OFFすればアンプの増幅率を切り替えられることができますが

このSW1の部分をメカニカルリレーではなく半導体を使って実現しようとしたら

どんなデバイスがお薦めでしょうか?

できれば実装面積は小さいとありがたいです。

>>373 アナログスイッチかフォトリレー。

単電源の回路なら、MOS-FETでも可。

INPUTは正電圧だけ?それともマイナスもかかります?

>>375 >>376 アナログスイッチやフォトMOSリレーって結構場所取るんですよね

(DIPタイプもSMDタイプも)

電源は両電源を想定しています

Inputにも正負両方の電圧がかかります

単電源のときに限りMOS-FETも可能なんですか・・・

MOS-FETってチップタイプだったら極小のがありますよね

ここは単電源に変更するべきか・・・

>>374 それだと実装面積がorz・・・

>>376 ボディーダイオードの無いやつ選ばないと、波形が歪む。

>>377 6pin uDFN だと 1.5x1.0mmだけど大きいかな?

ってか半田付け出来ないだろ。

>>382 MOSFETではなくJ-FETですか・・・

その心は?

ボタン型のニッケル水素充電池を充電したいです

市販の単3型充電器では通電するようにしても異常のランプがついて

充電できませんでした

充電池のスペック表を見ると充電方法は

3mAで8時間、7mAで3時間となっています

2.2kΩの抵抗を10個持っているのでそれらを並列にして

1.5Vの乾電池と充電池の間に入れてつなげば充電できるでしょうか?

充電池の抵抗は低いようなので無視して、

1.5/220=0.0068≒7mAとなります

乾電池の1.5Vは保証値ではないので通電量実測の必要

充電が進むにつれ変化もする

>>385 この接続で良いのですね

測る機器は持っていませんのでこのままやってみようと思います

ありがとうございました

テスターくらい持っておけよ 1000円しないんだからさ

>>384 充電初期は約(1.5-1.2)/220≒1.36mA

だんだんと充電池の電圧が上がっていき充電電流はさらに減少していく

適切に充電すると充電終了電圧は1.5V近くになるので1.5Vでは満充電に数日かかるかも

充電池が1.2Vなら電圧差0.3V

0.3/220=1.4mAだけどね

悪いひとたちがやって来て

みんなを殺した

理由なんて簡単さ

そこに弱いひとたちがいたから

女達は犯され

老人と子供は燃やされた

悪いひとたちはその土地に

家を建てて子供を生んだ

そして街ができ

悪いひとたちの子孫は増え続けた

朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人10万人大虐殺

ダウンロード&関連動画>> ダウンロード&関連動画>> ダウンロード&関連動画>> ダウンロード&関連動画>> >>384 乾電池どうしても使いたいなら、

二本直列にした方が良いかもね。

NiMHは簡単に充電したいなら定電流特性

になるように電源電圧高めで考えた方が良い。

電圧差が関係するのですね

充電池は1.2Vです

乾電池を2本直列にすると充電完了間際でも(3-1.2)/220≒8mA

みなさんありがとうございました

テスターは今度買おうと思います

>>393 NiMHの充電末期は1.4V以上になる。

満充電で1.2Vというわけじゃないので

間違えないようにね。

だから、電圧高目で制限抵抗大きめにして

充電した方が、NiMHには向いてる。

欠点は、エネルギー効率が悪いことだけど

あきらめてね。

IVConverterは何でIとE、またはAとVではないの?

この部品の名前と、換えの効く部品があればそれも教えて頂きたいです

IC932とだけ書かれています

よろしくお願いします

少なくとも設計した人間が見たら分かるだろw

>>397 どういう装置・機器なのか、また周辺のICの型番とかも示すと

神のお告げが聞けたりするかも

>>397 他の部品の記号見るとみんな900番台。

ic932は部品番号じゃないね

シルクに部品名なんてまずつけないからね

俺こんな見た目のIC見たことないけど、それICなの?

実は銅箔シールドを、部品化したもので下にIC抱いてたりしない?

足を落としてる部分のシルクが網掛けになってるのも意味深だ

写真は放熱フィンを外したところでしょ。

POWER ICの背中が見えている

ゲート駆動回路入りのパワーモジュール(IPM)っぽい

三相モータ駆動とかのインバータ用にFETかIGBTが6個入ってるやつ

似たようなIPMはエアコンとかを分解すると見つかるけど

形が似ていても仕様が違うものが多いから、必ず使えるとは限らない

それに、そもそもこれってそんな簡単に壊れないよね

交換しても根本的な故障原因が分からないと治らないと思う

あと、こんな情報しか出せないような人が代替品を探せるとは思えない

少なくともこの部品を外して表面に書かれてる型番を示す、

という発想が無い時点で修理は諦めた方が良いよ

(パワー系回路なので間違えると危険だし)

>>397です

エアコン室外機の制御基盤でした

屋根の氷が直撃して外装が大破したものをがわだけ修理するも起動せず、

写真ではわかりずらいですがIPM(?)の下部が変色してることから水濡れで内部ショートしたのではと考えました

放熱版などはついてなく胴箔も簡単に剥がれないように感じたのでお伺いした次第です

今手元にありませんが、後日もう一度確認してみます

ありがとうございました

>>406 銅の部分ははずれないと思う。

基板からはずしてICの裏側を見るという意味です。

>>406 今回の大雪被害地域の人?大変みたいね。

多分IC単体では市場に出回ってないと思うな。

同じ型番か同時期の中古エアコンを買って基盤ごと取り替える方法くらいしか無いかな。。。

>>406 エアコンの基板を修理したけどあやしい部品を交換しても直らなかった。そういう時

は基板ごと交換するのが手っ取り早い。室外機の基板ならたぶん1万円以下でしょう。

ネット通販で手に入る場合も多い。下記は日立エアコンの室外機基板

https://hasiden.ocnk.net/product/1867 昔使っていた携帯のバッテリー(シャープ製リチウムイオン 3.7V 720mAh)が

長年の放置でパンパンになっていて、押すと結構硬いので破裂寸前な気がする。

処分に出すまでに破裂されても怖いので、針でパッケージに穴を開けてガス抜き

した方が良いですか?

100 mVの信号出力(100mV or 0mVで中間は無し)があり、

それを5Vに増幅して扱いたいのですが、

この場合はオペアンプ、というものを使うのが一般的でしょうか?

自分で調べた限りだと、これで目的は達成できそうなのですが、

もっとずっとシンプルな方法でできそうな気がしており、悩んでいます。

ちなみに信号はそう頻繁に変わるものではありません(半日に1回のレベルです)。

>>413 まだ使ったことがない(?)オペアンプを使うことに心理的ハードルがあるだけの

ことで悩んでおられるような気がします。

その用途のオペアンプなら、小信号用トランジスタと変わらないような値段で

入手できますし、

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-11167/ とりあえず採用されてみては?

>>414 ありがとうございます。

なんというか、オペアンプは自分の用途には性能が過剰な気がして、

使うことになんだか申し訳ない気がしていました。

まあでも、目的達成が重要ですよね。オペアンプでやってみようと思います。

>>411 後学のためにも、ある程度の安全策講じてトライアル願う そしてレポートを

DC24V, 0.15A出力を利用して、DC6V, 4Ωの電磁弁を使用したいのだけど、

電圧が違うので、そのままだといけないので、抵抗を利用して、6Vにさげれば、

良いですか? 24-6=18Vなので、18V÷0.15A=120Ωで、OKですか?

でも、電流が不安で、6V÷4Ω=1.5A となるし、そもそも、24V×0.15A=3.6Wで、

6V×1.5A=9Wとなるから、電力量自体不足ですか?

抵抗だけでダメならば、DC-DCコンバータを使えばよいのでしょうか。

あるいは、リレーを使うとか?

>>411

電圧が殆どないなら内部エネルギーは少ない! たぶん。

さぁ溶接マスクしてハンマーで叩け! >>417 電力不足ですね。DC-DCコンバータを使ってもだめです。

電磁弁が単純なコイルアクチエータで電源がACアダプタで表記定格がDC24V, 0.15Aなら

やってみたら動くかも知れんが、ちゃんと6V1.5Aの電源用意すべき

抵抗やDCコンかませばいいという話にはならん

>>417 どんな回路を使っても、エネルギーを増やすことは出来ない。

電磁弁を駆動する時間が短くて良いなら、方法は無くもない。

>>419 >>420 >>421 ありがとうございます。

DC24Vの電磁弁を用意するのが簡単みたいですね。

DC6V, 4Ωの電磁弁は、9Vの乾電池を使ったコントローラで開閉するもののようで、

ヨドバシドットコムで、安かったので、買ってしまいました。

灌水コントローラ取扱業者に相談してみます。

追記:垂直方向・水平方向の受信角度が違うかどうかが知りたいです。

>>424 一枚目のリンクから飛ぶと(テストにそういう項目がないので)特に水平か垂直で特性に差がある様な仕様になってないんじゃないかと思うけど?

>>424 図2で

>(φ;水平方向及び垂直方向を示す。)

となってるから区別はないのでは?

>>425 >>426 気のせいですね。ありがとうございます。

>>423 写真ないの?

そのものの感度より、置き方の違いによる周りからの反射の影響の方が大きそう。

設置はまだで、テーブル上でテストしてました。

スペース上、横置きになると思うので気になったので質問してみました。

>>429 例えば赤外線リモコンって後ろ向けてボタン押してもテレビの電源入るよね。

机の反射があるからそんな適当な置き方で縦横の違いを語っても無意味。

ユニットに入射する環境光が変化して受信感度が変化した可能性もある

一応、下からの反射を考えて縦置き横置きの高さは揃えました。

写真は今さっき撮ったものですw

手で持ってか?

まあ縦横関係ないから、「ちゃんと」作ればちゃんと動くよ

>>433 何だお前。

自分がやったのと違う写真をあげる意味を教えてくれる?

一応言っとくと、高さだけが影響するわけじゃないよね。

さて、次はどんな後出しかな?

自分がやったのと違う写真をあげたとは書いてないような気がする。

(そうかもしれないが、そうだとは書かれていない)

尋ねられたリして詳しい情報を出すことを後出しと非難するようじゃ、

コミュニケーションが成立しない。

>>433 向きを心配するよりよりもノイズを心配した方が良い。

ソフト、ハードをよく考えないと使い物にならないよ。

「後出しだ」とクレームを付ける人がいるが、別に後出しでも構わないと思うけどな。

初心者:う~ん、レスを見ると、こういうことも追加で書いておいた方がいいのかな?

という場合だってあるだろうし、

>ベテラン(ただし自称):何だお前。 ・・・ さて、次はどんな後出しかな?

はあまりと言えばあまりの仕打ちでございますぜ、ダンナ。

なお私はいつも中出し希望派w

ま、後出しOKなヤツが回答してやればいいんじゃない?

後出し擁護に忙しくて回答になってないようだけど。

>>440 後出し不可って態度なら出てこなくていいと思うよ。

>>ID:PX2SWeDW

回答したあとで後出しするからそれはどうだろうと言ってる。

お前のように何も回答してないのに後出し擁護してるだけなら気にならんだろうね。

>>435 この質問者は、自分が気にしてる違いが何の影響によるのか全く考えてないんだよ。

>>428以降のレスを読んでもそれがピンと来てない。

>>429、

>>433を見る限りじゃ、ただの馬鹿か、回答者をなめてるかのいずれか。

赤外線は反射すると言ってるのに適当に置いて撮った写真あげてくるヤツにアドバイスしても無駄

バカの一つ覚えみたいに、後出し、後出しってホントに器の小さな奴だな。

若いウチからあまり型にはまらない方がいいぞ、ただでさえ少ない伸びしろがゼロになる。

そもそもお前のレスが無駄

>>442 書いていない部分を想像で補って「多分こうやっているだろう」という前提で答えるのは構わんのだけど、

その予測が外れたからといって回答のあとから「そうじゃなくてこうです」みたいな話が出てきたときに

逆ギレして後出しだと言いがかりをふっかけるのはみっともない行為。

そもそも何が悪いのか、何か重要な情報なのかがよくわからないのが初心者。

そういう前提を抜きに思い通りにならないといってたかだか数10レスのやり取りにも満たないのに

文句を言い出すなんて、初心者スレの回答者として未熟なんじゃないの?

>>439 うん。後出しはべつに犯罪でもなんでもないしね

10年もROMってると

こいつ後出ししそうだな、と臭いがするからスルーするし

やっぱり後出ししやがったか、先に言えよとスルーする

回答者同士でけんか始めたよ、スルースルー

はやく模範解答が出ないかな、それまでワクテカしてスルー

てなもんだどやっ

そうでもなくば「長文ウザい、くどい、短くまとめろ」ときたものだ

>>451 当然だな。

あえて書かないが「無能なヤツ」と思って眺めてる。

ROM(Read ONLY Member) なら常に読むだけで書かないわけで居ないのと同じだな…

>>453 言葉足らずな短文でうまくまとめたつもりのレスよりマシだけどな。

下手な短文は解釈に幅がより大きく出てくる。

曖昧な部分を問いただすと

・行間が読めない奴だ

・読解力がない

などとくる。

技術の話で読み手に行間の解釈をさせてはいけないし

ブンガクじゃないのだから、書かれていないことを想像することは読解力ではない。

これはまだマシで、曖昧な短文を書いた人が普段から後出しはNGみたいなことを言ってれば、

問いただされたことに対して答えることにすら心理的抵抗を生みかねない。

つまらない自縄自縛だね。

>>457 あんたすげえな。

検索にどういうノウハがあるのかぜひ知りてえわ。

こういうデバイスで、「中古・動作チェック済み」とかで売ってることも驚き

もしかしたら、エアコン基板修理業界では定番部品なのかな?

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/ps219/?sid=249326 中古リスト眺めると近い型番、PS219xxは同じパッケージの様だから

やっぱり最終的には剥がして裏見ないと駄目だね

>>460 売っていると言うことは需要があるんだろうね。

こういう部品使えば、修理代金ボロ儲け、になるのかな。

>>460 初めて知った。

三菱製エアコンに限らず幅広く使われてる石で、下取りしたエアコンのボードから部品取りして修理用に販売してるのかな?

「動作チェック済み」っていうのが何かウソ臭いんだよね

PCのCPUと違って簡単に取り付け・動作確認できるわけじゃないし

販売価格に見合うとも思えない

仮にボード単位で動作確認できてるものなら、わざわざ外したりせずに

ボードのままのほうが価値あると思うんだけどな

「ボードの故障原因はたいていコレ」って言えるほど、この石が壊れるん

だったら別かもしれんけど

だろうねぇ

http://www.kaitodenshi.jp/looks-for.html >商品の詳細情報をお送りください

>現品・図面があると確実で早い回答が期待できます

パチもん作るからコピー元の外観教えてって書かれてるようにしか読めない…

HDMI入力の表示装置に画を送りたいのですがHDMIで必須とされるフォーマットってあるんですかね?

ググっても最大解像度の話は出てきますが必須のフォーマットやアスペクト比違い時の処理に関する情報は見つけられていません

EDIDを読んで送出側で合わせる方法もありますが並みのFPGAでこの処理をするのはかなり大変そうですし・・・

普通に大変だから、アナログRGBで出して、HDMIへは変換箱にやらせる

>>467 EDID は当てにならない。

v1.2a までなら実装は難しくない。

>>467 モニター側は、HDMI の規格が通ってる物なら、VGAと480pは必ず映る事になってる。

レスありがとうございます

>>468 アナログを介したくないので・・・

>>469 HDMIの認証テスト?ってそれほどザル?

>>470 その辺が映れば十分です。自分が見つけられていないだけでどこかに書いてあるのか

HDMI Licensing, LLCに問い合わせれば有料で売ってくれそう

ライセンス申込書もたぶん一緒に

質問です

HD44780コンパチブルLCDは事前にDDRAMを書き換えておいて一気に表示に反映といったことは出来ないのでしょうか?

左から順次書き換えていくとカウントアップの際に09→19→10となるのが気になって

1文字ずつ書き換えてたにしても、普通なら速すぎて「19」は見えんだろう。

どんなプログラムしてんだか。

間にI2C(100kHz)でI/Oエクスパンダ挟んでそれに追加で4bitモードで動かしてるから、途中待機を入れてませんが見て気になる程度には更新遅いですね

Tiny85みたいな足の足りないのだけで動かそうとしなければ良いのかもしれませんが

取り敢えずそういった機能は無さそうとのなので構成を変えるかしてみます

ありがとうございました

>>475 折角アドバイス頂いたので自作関数を見直した所、EnablePinが書き込み後も上がりっぱなしだったのを終わった時点できちっと下げてから次の書き込みに移った所、目視では分からない程度表示更新が早くなりました

(これまでは取り敢えず立ち上がりエッジだけ有ればいいだろうと上がりっぱなしで放置してました)

重ね重ねありがとうございました

>>472,473

ググったら仕様書が転がっていたので見てみたところ60Hzの場合は

640x480p

720x480p

1280x720p

1920x1080i

あたりに対応しているはずっぽいですね。ひとまず640x480pか720x480pを目標にしてみようと思います

表示装置のスケーラーがクソだった場合は・・・そのとき考えよう

携帯ゲーム機をよく分解するので

薄っすいフィルムフラットケーブルを頻繁に抜き差しするんですが

素手だと抜く時はともかく、差し込む時にヘニャっと歪んで難儀することが多く

しかし普通のピンセットだとつまんだ時に力がかかり過ぎて破壊してしまいそうです

そこでピン先が四角くゴム?のような専用のピンセットを買いたいと思うんですが

オススメのピンセットがあったら教えて欲しいです

よろしくお願いいたします

ピンセットとは無関係だが

同じもの頻繁にさわるならセロテープでつまみベロを作って貼る

机上の金定規につまみ付けるのと同じ

抜き差しできるように上に跳ね上げたり左右に爪がついてたりしない?

>>479 そういう治工具は自作だな。工場などでも専用品を使っていると思う

>>479 切った消しゴムを刺すんだ。ピンセット先に。

先が四角い切手なんかを扱うピンセットが100均にあったな

あれにゴムつけたら良いと思うけど。

中々外れないパーツに無理な力を加えてたら

コテが滑って親指に当たった

一瞬熱かったが痛くは無かった

しかし酸化したコテ先のカスが付いて真っ白になってたのでティッシュで拭おうとしたら

取れなかった

カスじゃなかった

干物を焼いたような匂いが部屋に充満している

昔はストーブで髪乾かしてうっかりちりちりっとさせ

臭くなる事よくある

もう随分前に死んじまった俺の親父が、胃のポリープを胃カメラ+レーザー切除機能がくっついた、

いわゆる複合機みたいので除去したんだが、術後の親父の言葉が

「焼き魚の匂いがした」

だったのを今もよく覚えている。

焼肉じゃなくて焼き魚の匂いがするらしい。

>>479 先端が平らで広がっているピンセットが有るから

そこにクッションテープを張ってみては?

>>485 高温で小さなものに一瞬だけ触ると、表面の皮膚だけが白く焼ける。

内部に熱が伝わってないので熱傷とはならない(痛くはならない)。

>>490 ハンダ付けの対象部品の足を人差し指の先で押さえているんだけど。

だんだん皮膚が白く厚くなって熱さも感じなくなって道具として使いやすくなるんだよね。

欠点は二月ほど経つと厚くなった部分が取れてまた最初からになること。

最初の一週間ほどは熱いんだよね。

>>492 私も「足を人差し指の先で押さえている」と読んでしまった。

足を押さえといてハンダ鏝を当てるプレィかと。

>>494 >嫁に押さえててもらうと溶けてくるからなぁ。

何が溶けてくるのか、どういうプレィなのか分かりまっしぇん。

手の指だけで保持出来ない時は足の指で挟むの良くやるw

電子回路を学ぼうとしている初学者です。

つなげただけでmp3が鳴らせそうだったので試しに購入したDFPlayer Miniに、

乾電池3本とスピーカーをつなげたら音楽が鳴ったよ!と

基本的な回路を作って現在wktkしてるところです。

DFplayer Miniの仕様なのか、

スイッチONすると、のっけからものすごい大きなボリュームで再生されるため、

試しに手元に唯一購入していた抵抗の、200Ωの半固定ボリュームを回路に挟んだところ、

・抵抗を捻り左に最大(=200Ω) → 音が小さくなる(けど、無音ではない)

・抵抗を捻り右に最大(=0Ω?) → 抵抗いれていない時とほぼ同様のボリューム

になりました。

「捻り左に最大の時には無音になってくれて、

捻り右に最大の時でも、抵抗0の時のものすごい音量では鳴ってほしくない」

という調整をしたいと思っているのですが、

左に最大に捻った時の抵抗を200Ωよりも大きい(500Ωくらい?)抵抗に変更し、

右に最大に捻った時の抵抗が0にならない(とりあえず100Ωくらい?)ようにすればいいのかな?と思うのですが

この考え方はあっているのかと、

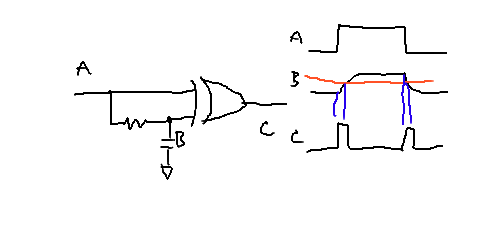

そもそもそんな可変抵抗は存在するのかをお聞きしたいです。

(もしかしてですが、500Ωの半固定ボリュームの前か後ろに直列に100Ωの抵抗いれたら100~600Ω換算の音量になりますでしょうか)

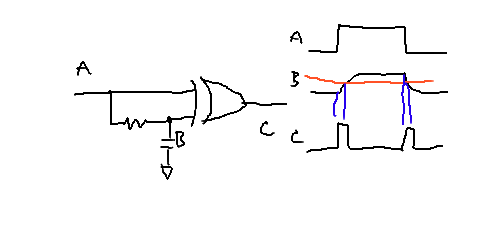

>>501 >スピーカーを「つなげた」ら

>半固定ボリュームを回路に「挟んだ」ところ

>100Ωの抵抗「いれた」ら

釣り?

まずはアンプの回路例でも見てみればいい。

・ボリュームの許容損失を超えると火事になるかも

・ボリュームはアンプの「前に入れる」

・ボリュームは「ポテンショメータ」として使う

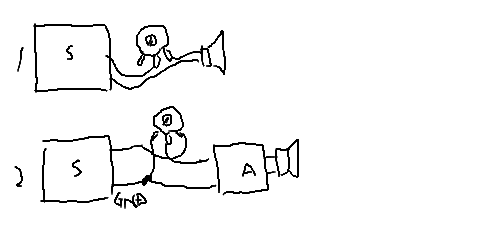

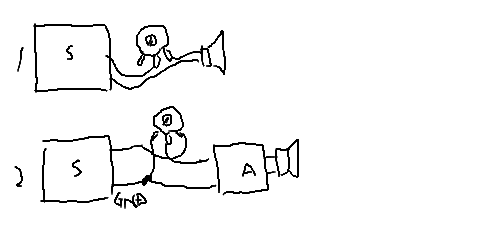

>>501 図のSが音源。ここではお使いのSDプレイヤー。

1のような接続でしょうか。

普通は、スピーカーの線に可変抵抗を付けて音量調整しません。

2のように音源とアンプの間に可変抵抗を入れます。

可変抵抗は3つの端子があって、両端を音源の出力に繋ぎ、アンプの入力には、

GND側と可変抵抗の中央を繋ぐのです。

でも、お使いのSDプレイヤー基板はそういう接続を意図した回路になっていないと思います。

スイッチで音量調整をするようになっています。

それで調整したら記憶はしてくれないのでしょうか。

一応抵抗についての質問に答えておくと、結論から言うとあなたの考えで合っている

直列に繋がれた抵抗の合成抵抗値は足し算になる

これは可変抵抗だろうと固定抵抗だろうとかわらない

なので0~500の可変抵抗と100の固定抵抗を直列にすると合成抵抗は100~600になる

>>501 DFなんとかに、ボリューム調整用の端子とか付いてないの?

>>501、

>>508 秋月のサイトに取説があるけど2ページ目を見るとIO1とIO2ポートそれぞれの長押しで音量の減・増ができる。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-12544/ 多分これが一番簡単かな?

ところで取説をざっと読んだけど、このモジュール面白いな。

キーマトリックスを使わなくてもA/Dポートの電圧の違いで複数のキー押下を検出することもできるわ。

30年前のウォークマンとかのリモコンも抵抗で分圧して複数ボタン区別してたよな

車のハンドルに付いてるオーディオなどのリモコンスイッチも単線式で抵抗分圧で電圧検出ってのが多いね。

チャンネル数が少ない、10ch程度までの常套手段。

>>510、

>>511 へーっ、分圧式って結構あるんだね。

参考になったわ。

ありがとう。

マイコンのADコンバータ1ピンで16進のロータリーディップスイッチ読んでるわ

昔のラジカセのボタンが分圧式だった

タクトスイッチが劣化してくると接点抵抗が増えて誤認識が起こる

単なるon-off検出だと誤認識にはならんから、分圧式の仕組みを知るまでは何でだろと思ってた

複数押しも判定できるのがわからない。

A B C D 4つの押しボタンスイッチがあるとして、

4つの中から1つ、2つ、3つ、4つの場合の数はの24通りが分かるんでしょうか。

どの押し組み合わせでも、決してダブらない抵抗値となると・・・

1、2、4、8Ωを直列にして各々に並列にスイッチをつけてそれをA、B、C、Dとすれば、すべての組み合わせ16通りの抵抗値が得られる。

4C0 + 4C1 + 4C2 + 4C3 + 4C4 = 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16

スイッチと抵抗を並列にし、

これらを直列なり並列なり抵当な繋ぎ方で繋げばいい

抵抗値や繋ぎ方を適当に選べば2^[スイッチの数]通りの抵抗値になる

普通は全て並列か全て直列にするとは思うけど

電圧が均等になるように電圧を決めて

その電圧になるように合成抵抗を求め

その合成抵抗になるように各抵抗を決める

まあせいぜいスイッチ4つかな

一本でもっと多くのスイッチの情報を伝えたければ

マイコンを挟むことになる

501です。多くのレスありがとうございます。

DFPlayerモジュール単体では、

IOポートへの操作で、音量を下げることはできるのですが、

前回の音量を記憶する機能はなく、

電→最大音量でスピーカーが鳴り響く、という仕様のようです。

テレビの電源をつけたら、毎回ボリュームがMAXになってる…というイメージでしょうか。

これでは鼓膜が堪らんので、

「テレビに、ボリューム調整(ダイヤルを回して調整するタイプの)付きイヤホンをつける(イメージ)」の回路をいれることで

なんとかできるのかなー?と考えているところです。あくまでイメージですが。

抵抗挟む順番についてもアドバイスもらっているので、

抵抗を新しく購入したらまた考えて挑戦してみます。

ご回答ありがとうございました。

まぁ元々の設計が不親切であることは否めないよな。

電源ONのたびに音量がリセットされるんならうるさくない程度の

初期値にすべきだし、そもそも音量くらい前回終了時の値を

記憶しろよ!と思う。しかもモノラルだし。

アンプがD級っぽいから、手っ取り早く音量を下げるにはスピーカの

+配線に抵抗を直列に入れるか、市販のアッテネータでも

入れるしかないね。

あ、このDFPlayer Miniに乗ってるアンプICって8002Aだね。じゃあD級じゃないのか。

なら3ピンに可変抵抗入れれば良いだけのような気がする…。

+24V 0.3A

+8V 0.5A

+5V 0.3A

の3系統の電源を取りたいのですが、効率をかんがえると

24V外部電源からDDCで8Vと5Vを作ればいいんでしょうか

DDCが2段になると、ノイズがどう影響据えるのかまったく検討も付かないのです。

8V->5Vはレギュレータで作ってしまってもそれほど差は無い感じでしょうか

>>529 「ノイズがどんな影響」なのかは用途次第だし、単純に方式(スイッチ、リニア)で

語れることでもないし、ここで可否を語れる人はいないのではないかと思う。

差があるかどうかについては、スイッチングレギュレータICのデータシートの効率を

参考にすればいいのでは?

単純にリニア(シリーズ)レギュレータで8V→5Vだったら62.5%。

スイッチングレギュレータなら90%ぐらいは得られるだろうけど、

これが「それほどの差」なのか「それほどでもない」のかは、あなたの判断次第。

>>530 ありがとうございます

負荷の前に平滑コンデンサを入れてしまうので、負荷の方のノイズの影響はあまり心配していないのですが

DDCが2段になることによって、どっちかのスイッチングICが発振したりしないかなと心配してます

電源は100V ACなのか24Vの電池なのかとか

筐体のサイズとか通電時間とか

その辺の情報がないと

>>534 >レッ~ツ

発音できない。

レ~ッツ な。

電源の話題が出てるのでついでに

ツェナーダイオードの大電流化

http://www.zea.jp/audio/schematic/sc_file/005.htm で、最初の例、トランジスタのベースにツェナーを繋いだだけの回路ですが

>扱える電力は、ツェナーダイオード自体の許容電力+トランジスタの許容電力となります。

とのことですが、総和としては分かるんですが、それぞれにどれくらいの割合で電流が流れるのでしょうか

>>538 もろもろが正常動作範囲なら Ib:Ic = 1:hFE, Ibはベース電流でツェナーの電流に等しい, Icはコレクタ電流

異常動作時はケースバイケース

ありがとうございます。

ツェナーへは、hFE=100 だったら1%くらい、jFE=200だったら0.5%くらいって話ですね。

>>538 >>539 が書いている通り

ほとんどの電流(=ほとんどの電力)はTrが担うから、

実際に扱える電力は、2つの許容電力の和ではなく、

Trの許容電力と思っていい。

このスレで良いのか分からないのですが、質問させてくだい。

ホールICを複数使って、それぞれのセンサーの反応を二線でマイコンで受けたいと考えています。

分圧すれば良いのかと思い考えていたのですが、なかなか思い通りにできず手こずっています。

使用しているICはSK1816というICです。

オープンコレクタなので、分圧するにはOUTよりGND側に抵抗を置かないといけないかと思うのですが、それだと複数個の分圧したい時に支障になるので悩んでいました。

何か上手な回路設計などありましたら、ご教授願えれば助かります。

よろしくお願いします。

Vcc

|

R

|

+-+

| |

R R

| |

1 2

で出来そうだけど、よい方法とは思えない。

>>543 あーなるほど、ありがとうございます。

VIN側で分圧しちゃうということですかね?

どうして良い方法だと思わないのですか?

LCDドライブ基板を購入し、ケーブル自作の予定なんですがこの7番等の白いコネクタは

jstのPHであってますでしょうか?ピッチは2mmに見えるのですが。

http://www.vslcd.com/Specification/VS-TY2662-V1.pdf >>545 2mmに見えるって、現物を測って見れば良いのでは?

>>546 すいません書き方悪かったですね。まだ購入前なのです

>>543が書いているのってこんな接続なのだと思うけど、良くない点がよくわからない。

良い方法だと思うのだけど。

ホール素子を増やしても、抵抗の組み合わせ次第でどのホール素子が反応したのか

個別にも判断できそうだし。

プルアップ抵抗を小さくして定電圧にして各抵抗を1kΩ、2kΩ、4kΩ

のように2のべき乗の重み付けして、プルアップ抵抗に流れる電流を

測ればいいんじゃね。

電源電流を測るようにすれば電源とグランドの2線だけでもいけるかも。

>>549 センサーそのもの電流とばらつきが小さい場合は、その方法もありですね。

でもホール素子デバイスはけっこう大喰らいのものが多いので。

>>545 調べたけどコネクタの型番とかピッチは分からないね。

購入前にケーブルを作っておきたいなら、メーカーか販売元に問い合わせて調べるしかない。

>>548 そうですね!543さんのアドバイスでその回路で試してみてますけど、なんとかなりそうです。

あとは、8個センサー使わないとなので、うまいこと均等にできるかどうかですね!

押した一瞬だけオンになるプッシュスイッチが欲しいのですが、ネット通販で買えるサイトと商品名(型番)を教えてください。

昔の子供のいたずらでやった電気ショックのおもちゃ(電子ライターの中身)みたいなイメージです。どなたか存じませんか?

レスありがとうございます。

電子回路で組まないといけないんですね。

その手の知識がないのと、屋外で使用する為、スイッチ単体で出来ればと思ったのですが、難しいですよね

回路をコンパクトにまとめて、エポキシ接着剤で固める。

というのが妥当かつ無難。

物理的に打撃系のスイッチ、オーダー品ではありそうな気はする

電子ライターみたいな手応えの

身近な機器で何かあったような気がするが思い出せん

>>551 調べていただきありがとうございます

つたない英語でaliのセラーに聞いてみます

海外のページでXHと書いてあるのを見つけたのですが写真を見るにpdfやセラーの載せてる画像と

どうも違うっぽいんですよね・・・・

セラーの返事を待って回答がないようならXHとPH双方と一緒に購入したいと思います

レスありがとうございます。

今現在、モーメンタリスイッチを使用しているのですが、

やはり押している間反応し続けるのが少々問題で、押し込んだ瞬間に戻るのが理想なんです。

相談しておいて、何に使うかまではちょっと言えないので心苦しいのですが、もし心当たりがあればよろしくお願いします。

それとは別に、秋月電子というところで回路部品の通販があるみたいなので、回路自体もそう複雑ではないみたいなので、組み立ても検討してみようかと思います。

>>560 回路の知識が無くても

工作のスキルがあれば

a接点のボタンとb接点のボタンを

高さずらして並べ、ボタンを一体化させる

先にa接点が付くようにして、押し込めばb接点が切れるようにすれば

-a--b-直列つなぎでパルスになるw

マイクロスイッチ2つとかの方が作りやすいだろう

>>561 やはりそうですか!ありがとうございました

一瞬だけONになる回路をワンショットという

必要なONになっている区間の持続時間が判らないが、

精度が必要なら水晶発振回路を使って時間を測るし

ほんのちょっと精度が必要なら555で回路を組む

てきとーで良いなら、上げられているスイッチ二つのメカ的なもの

なにをON/OFFするのか判らないし、(電圧,電流)

てきとーな質問にはテキトーな答えしか返ってこない典型だな

回路図を仕事にしてる人らが答えてくれるのにもったいないから情報はちゃんと出しなさいよ

横からだけど

>>548 > 良くない点がよくわからない。

A/Dのサンプルホールドのサンプル時間内に状態遷移すると

誤検出が起きるから、では

542ですけど、良くない点について。

やってみてわかったんですけど、ラッチタイプのホールICなので、何らかの原因(マグネット接近時の横ブレなど)で、ラッチが動作しない誤検出が出たときに、そのまま別のホールICで検出されると、分圧された電圧がインチキになってしまいますね。

今回の私の使い方では、ブレなどで誤検出のリスクは低いので、気にせず使っちゃいますけど…

>>569 なるほど!

でも、多点スイッチをA/Dで取る場合は、何点かとって多数決みたいなことをする。

回避策があれば弱点でもないような。

ワンショットは単安定マルチバイブレーターともいうな

回路知りたければwikipediaにあるから見といで

一瞬がどれぐらいか、ですね

5V3Aを謳うUSB端子3個の中華なACコンセントを買いました

しかし期待した電流は流れていないようでUSB端子1個だけ接続しても急速充電対応スマホの充電速度が遅く興味もあったので分解してみました

一般的なACアダプタを調べたり部品の型番をみて各部品が担う機能はおおよそわかった気になってますが

ACアダプタの最大電流を決定づける部品は何でしょうか

おそらくトランジスタなのかなと思うのですがそれ以外の部品全てが3Aに対応できるようになってなければならないという認識でいいのでしょうか

>>569 高速で状態遷移するようなものの検出じゃなければそれほど問題にならないですかね?

それでも、たまたま偶然で、タイミングが合ってしまえば誤検出になってしまうということですよね?

回路部品で最大電流決定付けるのは

FETスイッチのON抵抗、コイルのDC抵抗

これらで損失が起きないように大容量のものは巻き線太くするなどして

大型になる

あとは配線で電圧降下が起こらないように太めになる

>>576 人によって考え方が変わると思いますが。

トランスかな。次が2次側整流ダイオード。

AC-DCの電源の場合、スイッチ素子は1次側なんで電流も少なめ。

ON抵抗は問題になりにくかった記憶。

ああ、ACDCか早とちりした

いつもDCDCなんで

>>576 スイッチング周波数を上げるとトランス(インダクタンス)を

小さく出来る

トランスが小さいと太い電線使えるから大電流流せる

スイッチング周波数を上げるにはFET(トランジスタ)

の高応答性が必要

しかしFETは大電流品になると寄生Cが大きい為、高応答しにくい

だから、トランスが要因だったりトランジスタが要因だったり

>>576 実力の電流は既レスのとおり

出力できる最大電流は保護回路の抵抗値しだい(抵抗の許容損失ではない)

時と場合によってはAIどうしが監視したり相談したりして決めている

>>579-583 トランスはもとよりかなり色々な部品が絡むようで勉強が足りませんでした

壊しても構わないつもりで部品を交換してみようと思ってたのですがアダプタの回路図を起こして設計者の意図するところがわかってから手を出したいと思います

ACは怖いっていいますしね

ありがとうございました

オムロンのタイマーリレーのインターバルモードが使えるかも

耐候性は知らんけど

>>576 DC容量の問題とじゃなく充電用に使われる

データー端子の扱いじゃないの?

何もしないとスマホがUSB規格は500mAだとして扱うでしょ?

分解して調べる気合があるなら

無負荷時と負荷時の出力電圧測ってみなよ

>>587 が言うとおり

D+/D-の対処の違いな気がする

iPhoneとAndroidとで違うし、Androidでも変な規格のもある

馬鹿にスマホほど遠慮なく電気を引こうとする。

(利口なスマホほど遠慮気味になる)

馬鹿なスマホ

「俺様、これから電気つかいまーす」

利口なスマホ

「こんだけ使いたいんだけど本当に大丈丈夫?」

D+/D-端子を解放にしているか、直結しているか、VCC+5Vから

抵抗で分圧して既定の電圧にしているかで、スマホ側の

充電方式が切り替わるんじゃなかったっけ。

それで相手が何かを判断して、通常充電か急速充電かを

切り替えていたような気がする。

>>591 俺的にはiPhoneは分圧でAndroidは直結のイメージ

スマホ充電しながらmicroUSB出力使いたい…。

スマホのmicroUSB出力を、充電しながら使いたい、ってことでしょ

外のデバイスに(スマホからじゃなく)他電源から給電できるケーブルは

売ってるけど、スマホに充電するのはUSBの規格上できないのかな?

規格外とは言え現状D+/D-の処理はどうなってるんだ?

>>587 3ポート全てD+/D-ははんだでショートされていました

なのでデータ通信用の500mAにはならないはずだと判断してます

56kΩ等の抵抗や分圧が必要なのはUSB3.0以降あるいはappleやSONYなど一部メーカーだと思うのでこれもまた関係ないかなと思います

特に進展があったわけじゃないですがUSB充電も色々あるんですね

半固定抵抗って1回転とか25回転とかあるけど、

どう使い分けるの?微調整したいなら多回転がいいの?

範囲がある程度きまってるなら

分圧して半固定でいいのでは

1回転はどのへんかわかる

多回転は微調整に加え外力による物理的な狂いが小さい

自作or小ロットなら、たかだか数個の事でガタガタ言うなよ。

ちゃんとした商売でやるならきちんと性能機能と価格を評価してたんたんと選定するだけ。

多回転だと価格がー、とか言ってるのはニワカ。

書きかけで送信してしまった。

今はポテンショメータとは違う多回転可変抵抗があるのかい?

最近のことはよく知らないんだけど。

半固Rの話しだよ

>>610 右のやつはポテンショメータと呼ばないのか。今は。

普段使ってる洗面台とは違う所でドライヤーを使ってコンセントを抜こうとしたら

電源ケーブルの根元付近+ACプラグが火傷しそうな位にあつあつだったんですけど

これはドライヤー側よりも、コンセントか壁の中の配線に問題がある感じですかね?

電電よりも家電板辺り向けの話だとは思うんですがこちらで

むかーしの壁コンセントはネジ式のがあった

緩んでると発熱とかするよ

現在のは差し込み式だからあまりなさそうだけど

>>612 普通の壁コンセントは15アンペアだと思うから、よほど大電力のドライヤーを使わなけば大丈夫なはず。

他のコンセントでの発熱はどうかな?

もし大きな発熱が無ければ発熱したコンセントが不良になってるから電気屋を呼ぶ。

これも同様に発熱ならドライヤーのメーカーに問い合わせ。

ただドライヤーは例えば1000ワットとか消費電力が大きいから長時間使うと発熱し易いとは思う。

まさかプロ用の大電力のドライヤーじゃないよね?

>>612 普段使ってる洗面台で使ってみて、熱くなかったら、違う所のほうのコンセントがやばいかも

どちらでも熱かったら、そういうものか、どちらともやばいか、長時間過ぎかも

>>612 単に壁のコンセントが錆か汚れで接触不良になっていただけじゃね?

もう一度件のコンセントで使ってみればいい。

あ、何回か抜き差ししてからドライヤーのスイッチを入れてね。

>>611 昔はバーニアダイヤル付の「かっこいいVR」をポテンショメータと呼び分けたい「傾向」がラ製なんかで見受けられはしたが、

可変抵抗器=ポテンショメータであり、半固定抵抗器は広義のポテンショメータではあれど

半固Rをそう呼ぶ風潮はないよ

昨今のマイコン界隈の人気順は

arduino,arm,pic,ルネサス、その他

ですか?

>>618 (半)製品名とメーカー名とデバイス名がごっちゃ

>>619 arduino,arm,microchip,ルネサス、その他

ざっくり知りたいです。

この板じゃMicrochipがたくさん話題に上がるが

ルネの方が多く使われてるんじゃないか?

日本だと

マイコンと呼ばれる規模ではARMはそれほど多くない

人気って

arduino,ラズパイ

でいいじゃね?

異論は認めるw

ラズパイはマイコンじゃないと思う

それを入れるならWindows PCのx86もだな

>>600 規格としては通信開始するまでは、100mAまでしか保証されてない。

Dの+-繋いで給電専用USBと言うのを示すのが、取り敢えず出来た。

>>628 まあ、現実問題として、そういう制限をかけてるものがどれぐらいあるか、ですね。

USB扇風機とか、USB膝掛けとか、なんでもあり。

>>630 問い合わせもしてこない機器にどこまで給電するかどうかは、ホストが決めることなので、

給電される側にロゴが付いてるかどうかは関係ないよね?

鳥が高圧送電線にとまらないのは何故ですか?

理屈なら一本の線の上なら感電しないと聞いたはずなんですけど、

実際は一番上の電気の来ていない線にしかとまっていません。

行儀が良い(面倒な)USB給電の携帯ゲーム機があったなぁ・・・

電子工作に関してはほぼ素人ですが質問させて下さい

現在7.5V、5Vの二種類の電源を手動でつなぎ替えてLED20個(400mA)を光らせています

が、これを自動で電源を選んでLEDを光らせたいなと考えています

電源入力は2パターンあって、

①7.5V、5Vどちらも入力されていたら7.5Vを使用

②5Vのみ入力されていたら5Vを使用

このどちらかしかありません

ググった所、PNPトランジスタのスイッチ回路が使えそうだったので回路を考えてみました

https://imgur.com/aOnzYgV これで思い通り動くでしょうか?

電源の接続というのがACアダプタなら、スイッチ付きのソケットでいけるんだけどね。

5V --->|--+ ショットキーダイオード

|

7.5V -----+-----> LEDへ

これでええやろ。

行頭がスペースだと削られてしまうのか!

| 5V --->|--+ ショットキーダイオード

| |

| 7.5V -----*-----> LEDへ

>>617 ラ製とか初ラとかの趣味の話ではなく、職場で普通にポテンショメータと呼んでいたけどね。

ま、どうでもいいや。

7.5V使用時は7.5VのみLEDへ電流流れるのが望ましいのです

電源並列+5V側にダイオードだとどちらからも電流流れると思うのですがどうでしょうか?

んなわけねーだろ 5Vから7.5Vへどうやって流れるんだ?

逆は流れちゃうからダイオードで止めるんだよ?

>>646 電源を並列すると2つの電源の内電圧の高い方により負荷がかかるという記述を信じてましたがおっしゃる通りですね

ダイオード繋いでおきます、ありがとうございました

ここからは単なる興味ですが、上の記述は5Vと5.01Vとか、わずかな差の場合の話って事でしょうか

探しても見つからなかったのでご存知の方がいれば

スイッチ部品やモジュールLED等で幅1.5mmくらいのタブ状の端子が出てる電子部品が偶にありますが、アレに適合するファストン端子(平型端子)規格は有るんでしょうか?

メスが手に入るのならパネルの外側から取り付ける部品等も選択肢に入ってくるのでとても有難いのですが・・・

DigiKeyなんかでも探してみたのですが2.54mmより小さいのが見つからず、似たような形状の別規格なのか、タブみたいに見えるのは統一規格じゃなくて単にハンダしやすいように穴開けてるだけなのか分からない状態です

具体的に写真か形状わかるURLあるなら貼ってみたらどうだろ

はんだ付け用じゃね

あれ様のファストン見たことが無い

作業上必要なら自分でコネクタ付ける

こういう奴か?

半田付け用だと思われるが

写真か商品URL張るべきでしたね、すみません

>>651 こんな感じのです

その後も探してましたがDigiKeyのクイックコネクトコネクタ項目に抜け防止ピンは無さそうだけども、流用できそうな幅1.5~2.0mm、厚み0.8mmサイズの圧着端子が見つかったので試しに取ってみてどんなものか実験してみようと思います

商品概要とリンクしてあるデータシートの寸法が違うんでちょっと先に問い合わせ投げないと行けなそうですが…

ありがとうございました

基本はんだ付け用だけど、筐体パネル取り付けのスイッチ類に

平型ファストンを差し込んでメンテナンス性よくしているつか

組み立てを楽にはしてる機器はよくあるね 合えばいいから何とか探しきる

1.5mm幅くらいなら売っているかはわからんが既製機器内部では目にする

>>643 5ちゃん初心者かよ

半角スペースは1個だけであとは全角スペース使うんだよ

PC電源のACインレットでもやってたな

狭いからハンダ付け出来ないのかも知れんが

24vのファンってATX電源の-12vと12vに繋げば動く?

ファンの消費電力は0.3A程度

動くけど、ACアダプタ24Vが650円で買えるのに無理してやる理由はないわな

>>632 奴らは肩こりのとき、低周波治療的な使い方で高圧線にとまると考えられる。

>>657 動くけど、ファンから出てる他の信号線(回転数とか故障検出の信号)は-12V基準になるから注意が必要。

それらを繋ぐとマザーボード壊す。

>>632 一本だけにしか触れていなければ感電しないと言うのは嘘、

と言うか不正確です。

触れている箇所では電位の差による電荷の移動は起こるので、

閉回路のように電流が流れ続ける事はないが、等電位になるまでの過渡状態の間は

電子の出入りが起こります。(コンデンサと同じです。)

>>662 >電位の差による電荷の移動は

どこに電位の差が出来るのでしょうか?

線間を飛ぶと、なんか嫌な感じするんでないかな。

大きな鳥だと放電で死ぬかもしれないし

>>664 ヘリコプタで高圧線の作業に赴く動画

ダウンロード&関連動画>> 1分39秒あたり。放電しています。

>>664 地上を飛び立った鳥やヘリは、空中では大地とほぼ等電位を保っている。

初心者以前の素人です、どうかお手柔らかにお願いします。

消費電流700mAの模型用モーターを2個使った歩くおもちゃを

戦車のトイラジコンの基盤を流用してラジコン化しました。

しかし動きが鈍くなるまで使った電池でも

百均の電池チェッカーにかけるとまだ「多い」レベルで

捨てるのは勿体無いけど使い道もない電池が溜まる一方です。

最近昇圧回路の存在を知って少し調べてみたのですが

上記の消費電流に見合った適当な回路を安価(重要)に作るのは難しそうです。

※電池自体も安物なので回路に千円以上かかるようなら諦めます。

そこで質問なのですが、ややくたびれた単3電池4本でも

6V近い電圧を維持するジュールシーフみたいな回路は作成可能でしょうか?

可能ならメインデバイス?的なものだけでも教えていただけると助かります。

ジュールシーフは回路規模の小ささだけが取り柄だからね

>>668 昇圧 DC-DCコンバータ

昇圧 スイッチングレギュレータ

あたりで検索してみては?

ただ、「電流700mAの模型用モーターを2個使った歩くおもちゃ」に必要な電池の元気さと、

電池チェッカーが表示するレベルは必ずしも一致しない。

たぶん、チェッカーで「多い」と表示されていたって、そのおもちゃ用には十分くたびれてしまっていると思う。

すくなくともそのおもちゃ用に使うために、昇圧回路を用いることは、たいした解決にはならない。

おすすめの解決策は、ニッケル水素電池を使うことです。

秋月でも80円する多回転VRのっけてこのお値段。

送料無料!お値打ちですね(棒

くたびれたら一本さらに直列にして電圧上げるとかどうよ。

CPUなどに行くところがレギュレータ通ってれば無負荷時の高電圧に耐えられるかも。

こんなにたくさんのレスくださって驚いています。

即座には判断がつきかねるのでひとつひとつじっくり検討させていただきたいと思います。

皆さんありがとうございました。

>>668 一番簡単なのは並列接続

くたびれた電池は電流流すと電圧が落ちるので、昇圧するのは逆効果。電池電流が増える。

電池電流を簡単に減らすのは並列接続。

>>676 昇圧回路使えば、終止電圧ぎりぎりまで、電力取り出す事が可能になる。

秋月のD/Dコンバータを使って定電流原をつくったのだが、なぜか不安定。出力電流をOPAMPで

検出してフィードバック端子に接続したのだが、何か肝になることないだろうか?

特に入力電圧が変動すると不安定(つまり発信気味)になる箇所がある。

>>678 「秋月のD/Dコンバータ」が何か分からんけど、一般に定電圧レギュレータは

内蔵の基準電圧源を増幅するフィードバック増幅器

そのフィードバック経路に、本来の使用法では入ってないものを入れると

負帰還のはずが(ある周波数では)正帰還になり発振(気味)になる

(詳しくは「位相補償」で検索)

>>677 原理的にはその通りなんだけど、モーターの動きが悪くなってるような状態だと

すでにその負荷での「終止電圧ぎりぎり」になってるものと思われる

電池チェッカーは、負荷電流(ほとんど)流さず電圧測定するから

消耗に伴う内部抵抗の増加は分からないんで、「多い」って表示してるだけ

>>675 モーター動かしてるときの電池の電圧を測ってみるといいですよ

これが一本当たり0.9V切ってるなら昇圧とかは労多くして益少ない

まあ、671さんが書いてるようにニッケル水素電池にするのが一番だと思いますが

>>678 「秋月のD/Dコンバータ」が何か分からん二人目で

「入力電圧」が何なのかさっぱりだけど

オペアンプで作った定電流源が不安定になりがちというのはごく一部の世界で常識

>>679の位相補償のほかに

定電流ダイオード、TL431、カレントミラーなども検討すると良い

故障したセガサターン貰ってきたんだがどうやら電源の電圧が低くて起動しないっぽいがどうすれば直るんか?

本来の電圧と比べて

3.3v→2.9v

5.0v→4.1v

9.0v→6.6v

下がっていた

9Vが低くて9Vから生成してる他も下がってるのかな

>>679 D/Dコンバータの定電圧電源で出力電圧は可変できるタイプだ。要するに電圧フィードバックで

使うのであれば正常に安定に動作する。途中にOPアンプを入れてももちろん正常に動作する。

定電流にするには電流をモニタしてフィードバックすれば同じことだと思うが、なぜ電流フィードバックだと

不安定になるんだろう。

1.定電圧電源として使うのであれば、途中にOPAMPを入れても正常に動作する。だから途中に何か

入れるということが問題になるとは思えない。

2.位相補償云々に関してはよくわからないが、高速に応答させるのであれば位相が回ることは当然あるが、

コンデンサをの容量を大きくして反応を極端に鈍くすれば位相なんてあまり関係ないのではあるまいか?

実際のところかなり鈍い動作なのだがそれでも不安定だ。

3.入力電圧は8vくらいから20ボルトくらいまで可変している。緩やかに可変しても変になる。

何か根本的に重要な肝があるとおもうんだが、、

D/Dを使った定電流回路のサンプルとかないだろうか?

>>685 伝達関数書いてそれを使ってボーデ線図書いてみることをお勧めする。

電池式のクオーツ時計の歩度調整について質問があります。

水晶振動子に直列に可変容量コンデンサを取り付け、容量を大きくするほど

遅れるようになるらしいのですが、直流電流はコンデンサを通らないはずなのに

どうして通るのでしょうか?

コンデンサで振動が遅くなる理由も教えてください。

それから、水晶振動子につながる配線をカットしてそこにコンデンサを入れるのと、

カットせずにその配線に並列にコンデンサを取り付けるのは同じことですか?

>>690 会員登録せずに読める部分だけ見ましたが難しすぎて全くわかりません。

結論の発振周波数を求める式に件の条件を加味してやれば、

発振周波数にどう影響するか判るでしょ。

というより件の質問の目的を書いたほうがいいんじゃない。

>>501です。

ボリュームともろもろその他部品を買ってきて、

>>523で希望してた目的(=いきなり大音量で鳴り響かない)をとりあえずは達成できました。

いまのところ、イヤホンから正常に音が聞こえ、

どの箇所もひどく熱を発していることはないと思うのですが、

作法無視の危ない接続とかになってませんでしょうか?

ときに、オーディオ用のコンデンサというのが売っていたので購入し、

実験的にAudio Outの一番上流にいれて、とりあえず特に再生に支障はないことは確認できたのですが、

正しい場所に入れた場合の「オーディオコンデンサ」とは何を目的にして入れるものなのでしょうか?

緑色でカックイイのでどこかに挟んであげたいです。

>伝達関数書いてそれを使ってボーデ線図書いてみることをお勧めする。

見当違いじゃないんですかね。

ボーデ線図って何のために使うのでしょう? 要するに位相が回って発信するデリケートな部分をみるのでしょ。

コンデンサで位相をガーーーーんと遅らせて鈍くしてる時には関係ないでしょ。言ってる意味がわかりますか?

OPANPも応答が十分なのを使うわけだから伝達関数どうのこうのが問題になる帯域じゃないですよね。

なんかこうザクッとした見通しって効かせられないんですかね?

>>689 直流通すと通さないは関係ないよ。

そもそも水晶振動子も直流通さないし。

なんで周波数が下がるかは等価回路書いてみればわかると思う。

>>694 コンデンサーでガーんと位相が遅れたらそりゃ発振するよw

あんたの考え間違ってるから。

制御理論勉強することをお勧めする。

そうしたらなんで間違ってるか理解できると思う。

これは何故?手品?

ダウンロード&関連動画>> 不自然な箇所にアース端子ボックス。

手品でないとしたら画面の人間に誘導電圧が発生してるんでしょうね。

子供の頃よくネオン管で同様の事をして遊んでいましたね。

少なくともテクノロジー何とかの仕業じゃないでしょ。

誰かの仕業としたら電力会社の仕業でしょうね。

>>696 汎用OP-AMPは低い周波数から-6dB/octでガーんと落としているから

細かい検討をするまでもなくユニティゲインまで安定に帰還をかけられる。

>>694 はそういう考えのことを言っているんじゃなかろうか。

実測してボード線図を書いてみれば?

面倒なら気になる波形から周波数を読み取ってそこだけでも位相を見てみて問題なくて

他に何も疑いが無ければ

正常動作ということで

>>685 定電圧電源というのは、定電圧源を入力としてDC出力を出力とするアンプなんだよ。

定電流化することは、アンプ出力(の電流値)を

定電圧源にフィードバックする事であり,

全体で

新しい負帰還を持つ新たな制御系を作ったことになる。

元の電源が安定であっても、新たに付け加えた部分を含む

全体が安定になるとは言えない。

なおコンデンサを入れる目的は位相を遅らせることではない。

ゲインを下げる事だけど同時に位相遅れが生じる。

遅れは発信の元になるので本当は遅れない方が嬉しい

>>697 「検電ドライバー」でググれ。

(昔はネオン管を使うのが一般的だったが、

最近はLEDを使ったのもある。

LEDの製品では、はっきり光らせるために電池も入ってるけど、無くても光る。

人間だったら大体誰でも光る。)

>>693 audio LRって出力だろ? 出力同士直結したらまずいだろ

違う電圧を出そうとけんかして最悪燃えるぞ。

オーディオコンデンサってのが正確に何を意味するのか知らないけど、直流カットの

所謂カップリングコンデンサのことか

>>693 基本、出力端子のインピーダンスはゼロに近いので、直結すると正常動作しない。

>>662 電線にぶら下がった状態(脚は空中に浮いてる)でも感電するってことですか?

永遠の謎

いや、ぶら下がろうと(空中で)手をかけた瞬間、体内の電何が移動して定常状態になるまで、に電撃を感じるって事。

その後は大丈夫。

>>699 そうだろうね

で、実際の回路図はなぜか提示されてないけど、エスパーすると

電流検出抵抗の電圧0.1V程度を2.5Vに増幅する回路に更にコンデンサぶら下げて

ループ内に2個のポール突っ込んでるんじゃないかと

>>697 アース端子ボックスの中で、AC電源のホット側が高抵抗で接続されてると予想。

つーかあんな場所に唐突にアース端子だけあるって不自然過ぎるw

スイッチング電源使った機械とか多少の漏洩電流がある機器を

触りながらアースに触れば、LEDくらい余裕に光るさ。

まあ

>>685が、あんまりというか全く理解してないのは1.の

>定電圧電源として使うのであれば、途中にOPAMPを入れても正常に動作する。

>だから途中に何か入れるということが問題になるとは思えない。

から分かる

仮に、定電圧電源としての回路にOPAMP(の回路)を入れて問題なかったというのが実体験だったとしても

それから、どういう回路入れても問題ないとか、一体どういう論理でそうなるのか?

>仮に、定電圧電源としての回路にOPAMP(の回路)を入れて問題なかったというのが実体験だったとしても

>それから、どういう回路入れても問題ないとか、一体どういう論理でそうなるのか?

1.可変型の定電圧電源(D/D)の場合は、抵抗分圧でフィードバックをすればよい。

2.しかし定電流化しようとすると電流検出部にOPAMPが必要だ。これがループを長くする原因になって系を不安定にする。

だから駄目だという意見があった。

3.そこで実験として定電圧原にも抵抗フィードバックではなくて系を長くするように同様のOPAMPを入れて

フィードバックしてみたが定電圧の場合は問題なかった。

4. 電流をフィードバックするのも、電圧をフィードバックするのも同じOPAMP回路を使っている。なぜ電流を検出した

フィードバックでは不安定になるか? それが問題だ。

>一体どういう論理でそうなるのか?

これだけ明白な論理が何故理解できないんだ?

>で、実際の回路図はなぜか提示されてないけど、エスパーすると

>電流検出抵抗の電圧0.1V程度を2.5Vに増幅する回路に更にコンデンサぶら下げて

>ループ内に2個のポール突っ込んでるんじゃないかと

ポールが2個あるということが何か問題があるのだろうか? 大きなポール1個と半分くらい小さなポールが

2個あるものを比較すると、後者の方が遥かに問題が大きいということだろうか?

2個あろうが3個あろうが位相遅れの総和が同じなら同じことだろ。

殊更ポールが2個あることが問題になるとは思えんが。

大人しく古典制御理論を勉強しなよ。

話はそれからだ。

ハンダ吸い取り線って価格によって性能差はあるのでしょうか?

いつも安いのを買ってるのですが、ほんの少しだけハンダが乗ってる部品の場合、細い線を使ってもうまく吸い取れません

自分が下手なだけ?

>>703-704 AudioOut右左を繋げて正常に曲が聞こえていたので、

「うまく混ざるもんなんだなー、地デジとBSの電波をいったん混ぜて同じ線に通すみたいな感じなのかな」と、

勘違いしてたところなので訂正ありがとうございます。

片方の線を外して、音源のmp3をモノラルに変更することで対応する予定です。

コンデンサについては「直流をカット」というワードあたりから詳しく検索して理解していこうと思います。

>>718 直接でなく、抵抗とか挟めば良いよ。

ググれば回路色々ある。

>>717

長年 吸い取り網を使ってきましたが、言えることは、

1. 表面の粉

表面に粉が付いていないと吸いが大変悪いです。

新品のときは粉が乗っているので良く吸いますが、粉が取れてしまうと全然吸いません

2. 網の酸化

スズメッキ線は、表面が酸化すると半田の載りが悪いですが、あれと同じです。

10円玉色になったら、もうほとんど吸いません。

3. つまり

網に付属の入れ物から出さないで、チャック付きビニール袋に入れる です。

価格と吸い取り力はわかりませんが、

gootの CP-15B これが一番良く吸います。だまされたと思って買ってみてください。 >>720 >抵抗とか挟めば良いよ。

抵抗を挟むって、どのようにすることでしょうか?

抵抗を挟む ではなくて、抵抗を入れる ではないでしょうか?

>>717 少しほぐして繊維に隙間がある状態にするとよく吸ってくれるよ。

>>717 フラックスがないと吸わないのでそういう場合はフラックスをしみこませて

乾燥させてから使う。

呼び水的に少し吸い取り線にハンダが付いている方が吸い取りやすいので、

ハンダを吸い取った部分をニッパで切るときにハンダを少し残しておく。

>>726 流石ですね。

染み込んだ半田の量で、吸い取る量がコントロールできるようになったら、

職人の域です。

>>723 挟むも入れるも電気回路として厳密に定義されていはいないが、

挟むという言葉は「間に入れる」というニュアンスが強いので、

今回の場合、アンプの出力とイヤホンの接続を切って、その間

に抵抗を入れることを挟むと表現したものと思われる。

単に入れるだと、アンプの出力とアースの間をシャントするよう

に抵抗を入れる場合も入れると表現できるので、この曖昧さを

避けて

>>720 は挟むと表現したものと思われる。

>>729 挟む は、ピンセットや洗濯バサミなどのように、

両側から力が来る時に使うものだと思います。

>>730 もうこの話題を蒸し返すな。

休憩をはさむ

口をはさむ

疑いをはさむ

耳に挟む

どんな力が両側からかかってるか言ってみろ。

抵抗を挟むは普通に使えばいいし、それに対するネタのような突っ込みに相手するのも余興ですよね?

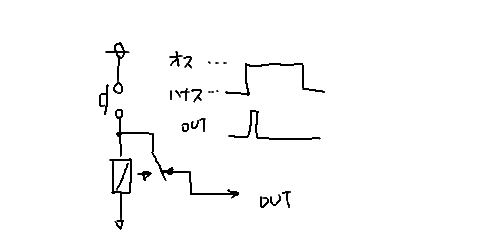

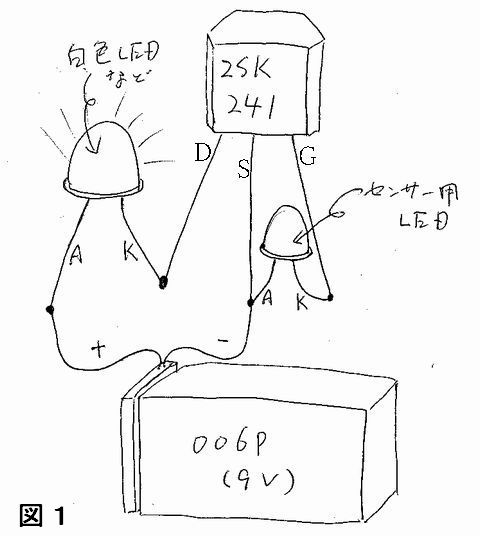

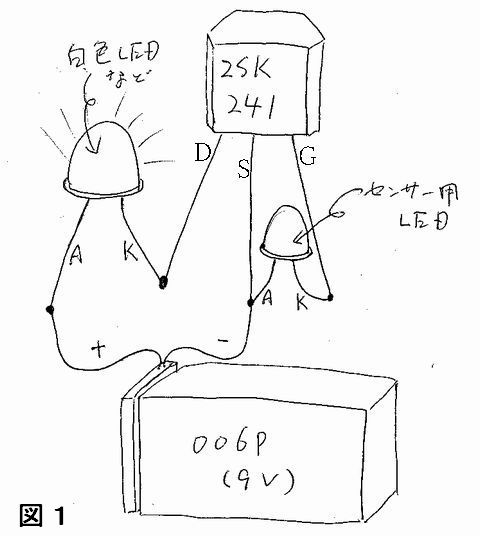

簡単なのに面白そうな回路を見つけたので自分も作ってみたいのですが

2SK241は入手困難とのこと。

調べたら2SK439や2SK544で代替できるとも聞きましたが、

秋月で売ってる Nch J-FET BF256B か Nch J-FET J211_D74Z ではダメでしょうか?

赤色LEDをセンサーにして、暗くなるとLEDが点滅?する回路だそうです。

👀

👀

Rock54: Caution(BBR-MD5:50874ef5d23bf3c314d13d7122b6b00e) https://dictionary.goo.ne.jp/jn/175808/meaning/m0u/%E6%8C%9F%E3%82%80/ はさ・む【挟む/▽挿む】の意味

出典:デジタル大辞泉(小学館)

[動マ五(四)]

1 物と物との間に差し入れる。「しおりを本に―・む」「パンにハムを―・む」

2 物と物との間に入れて落ちないようにする。両側から物をしっかり押さえる。「箸?(はし)?で菓子を―・む」「ドアに指を―・む」

3 何かをしている途中に、別のものを入れる。さしはさむ。「休憩を―・む」

4 何かを間に置いて相対する。「テーブルを―・んで座る」

5 心にいだく。「疑いを―・む」「異心を―・む」

6 (「小耳にはさむ」の形で)聞くとはなしに聞く。聞き込む。「噂を小耳に―・む」

→撮?(つま)?む[用法]

[可能]はさめる

[動マ下二]《「はざむ」とも》に同じ。

「左右の殿上人、階?(きざはし)?を―・めて欄干に候ひて」〈著聞集・一九〉

抵抗器は差し入れた状態じゃ安定しないよね。

ちゃんと回路に入れて固定しないと。

AD8421という計装アンプを使っているのですが,

何も入力していない時の出力が+12Vになっています

電源は+/-15V電源

REFはGND,入力は1MΩ抵抗でGNDと絶縁しつつリターンパス確保,

検出はOUT-GND間です

ちなみに電源のGNDを回路のGNDに接続した瞬間に検出部に12Vかかる

いちおう入力に信号を送ると動作はする,だが,出力が大きく+側に偏っている状態です

>>742 入力を1MでGNDに接続したのはナイスですね。

センサの抵抗は何Ωですか?

センサの抵抗が大きいときに、GNDに落とした2本の1Mの値がずれていると、

入力に電圧差が発生します。

その電圧差をゲイン倍したのが、現在のズレではないでしょうか?

あとゲイン抵抗は何Ωを付けてますか?

あと電源の0Vは回路GNDに接続してください。

半導体使った抵抗(電圧アクティブだといい)な回路あったら教えてください、お願いします

アナログスイッチ たとえば74HC4066でPWMするか、入力側抵抗を切り替えて使う

>>742 AD8421は正しく使えていたらそういうことにはならないものなので…

>>743さんが書いているように、ゲイン設定抵抗の値を書いてください。

>何も入力していない時の出力が+12Vになっています

「何も入力していない」は

(1)信号源(左の□)が接続されていない状態なのか

(2)信号源は接続しているが「何も信号がでていないはずのとき」

なのかどちらでしょうか。(あるいはそれ以外?)

もし(2)であるなら、信号源の代わりに、左の□を短絡したらどうなるでしょうか?

>ちなみに電源のGNDを回路のGNDに接続した瞬間に検出部に12Vかかる

「瞬間に検出部に12Vかかる」は、

(3)電源のGNDを回路のGNDに接続したらすぐさま検出部に12Vかかってそれ以後かかりっぱなし

(4)電源のGNDを回路のGNDに接続したその一瞬だけ12Vかかってそれ以後は別の電圧になる。

なのかどちらでしょうか。(あるいはそれ以外?)

センサーの型式とか

センサーの電源と本回路の電源がどう繋がっている(あるいは繋がっていない)とかも

必要な情報です。

昔流行ったリモコンで動かす電動ボリュームって今でも売ってるのかね

普通は電子ボリュームICを買って付ければいいだけだが。

>>749 最近の電子ボリュームって音質的にどうなの?

>>749 うちのアンプは今でもモータードライブ

>>751 そりゃボリュームを通さない信号よりは劣化するだろうが

高級AVアンプにも使われてる位だし耳で聞いてわかるような劣化は無いのでは?

小音量時のギャングエラーは普通の可変抵抗方式より少ないし

ただ、操作性は個人的にはダメだね

普通の可変抵抗の方が断然良い

すいません全波整流についてなんですが

この図の

端子A.Bが交流電源の端子で、端子C,Dが直流+と-いうことであってますか?

>>753 A,Bが交流で良いのですけど、C,Dは整流出力を言った方が正確かも。

>>757 >>754にあるようにアマ無線の整流回路における整流方式についての試験問題でしょ。

平滑回路があるとすれば、それは整流後の別の問題になるはずだよ。

>>758 来週から来ました。続きをおねがいします!

平滑回路はむずかしいよ。

如何に効率よく電力を伝達するか・・・

瞬間最大電力と定常電力に対する

リップルの許容値(電圧降下率、時間)とか計算式複雑

4アマの試験に出ないことを祈るのみ

>>765 そんなの4アマじゃ出ないから安心しろw

4アマの試験は暗記するものだ。

出るとしたら2陸技と1陸技の試験じゃない?